Tagebuch Mittwoch, 27. Februar 2019 – Aber dann

Gemeinsam aufgewacht, bei Sonnenschein den Flat White am Schreibtisch eingenommen, um kurz vor 9 eine Jobanfrage reinbekommen, die ich ab 10 bearbeiten konnte.

Nach gut zwei Stunden war ich damit durch und holte mir Croissants vom Bäcker, quasi zum Brunch. Dazu gab es Pflaumenmarmelade meiner Schwester plus Butter aus meiner neuen französischen Butterdose, die mit der Wasserkühlung, die wirklich funktioniert: frische, streichfähige Butter ohne Kühlschrank. Ich bin begeistert. Weniger vom ollen Manufactum-Preis von 48 Euro, aber die war die einzig halbwegs hübsche, die ich finden konnte. Für diese Dose war ich zum ersten Mal bei Manufactum, dessen Katalog ich früher (TM) gerne gelesen habe, weil er so schön rumschmalzte. Heute geht er mir eher auf die Nerven, und ich summte die ganze Zeit, als ich durch den Laden ging, der mir sehr vollgestopft und provisorisch vorkam, nach der Fußballkurvenmelodie „Ihr seid nur zum Fressen hier“ in Richtung VIP-Tribünen (neudeutsch „Business Seats“) „Du bist nur ein Pop-up-Store“.

Nach dem Brunch sehr motiviert vom vorgestrigen Doktorvatergespräch an die Exposition gesetzt, denn das war meine Hausaufgabe: „Schreiben Sie mal auf, was Sie vorhaben, was Sie an der Idee spannend finden – irgendwas zwischen einer halben Seite und zehn Seiten. Das schicken Sie mir, ich gebe Feedback, und dann geht’s weiter.“ Ich weiß nicht, welcher Knoten sich beim Gespräch gelöst hatte, vielleicht war es auch schlicht das Vertrauen des erfahrenen Wissenschaftlers, der mir hektischem Huhn signalisieren konnte, dass meine Idee für eine Diss trägt und nicht nur für einen Aufsatz, aber zum ersten Mal seit über einem Jahr konnte ich in wenigen Stunden exakt formulieren, was der Anstoß zu meinen Überlegungen war, was ich schon geleistet habe, wo ich noch hinwill und wie ungefähr meine Arbeit aussehen wird. Nach monatelangem Rumhampeln auf diversen Schauplätzen habe ich schlüssig zusammengefasst, was ich vorhabe und warum das interessant und sinnvoll ist. Das hat sich außerordentlich gut angefühlt.

Dann lungerte ich eine Stunde vor den Michael-Cohen-Hearings rum und wollte das eigentlich alles gar nicht wissen, aber glücklicherweise musste ich gegen 19 Uhr in die Kammerspiele, wo F. und ich uns Yael Ronens Genesis anschauten. Ich knabberte die ersten zehn Minuten arg an der Publikumsreaktion, dann fand ich das Stück aber sehr gelungen, wobei ich das Ende mit den persönlichen Erfahrungserzählungen wieder etwas mau fand im Vergleich zu den vorhergegangenen anderthalb Stunden.

Ronen erarbeitet mit ihren Schauspieler*innen in gemeinschaftlicher Arbeit ein Skript, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Grundidee ist da, aber der endgültige Text steht relativ spät fest. Dafür fand ich ihn gut bis sehr gut, manchmal ein bisschen zu viel Bühnendramatik (brüllende Kerle), und die Kostüme haben sich mir auch nicht erschlossen, aber wurst, Rest war fesselnd genug. Es ging, ganz grob, um die biblische Genesis und warum wir uns selbst einen so menschen- und lustfeindlichen Schöpfungsmythos ausgedacht haben. Gott war auch auf der Bühne, als Mann, woraufhin ein sich als schwul bezeichnender Schauspieler meinte, er wisse ja nicht, ob heute noch ein cis-Mann den Gott geben sollte, während eine Schauspielerin sagte, sie hätte auch gerne Gott gespielt, der trage immer so bequeme weite Gewänder, während sie hier schon wieder ihren nackten Arsch auf der Bühne zeigen müsse.

In diesem Stil entwickelte das Team ein teils persönliches, teils anklagendes, teils äußerst lustiges Spiel um eben diesen Mythos und erwähnte auch andere. Denn wie eine Schauspielerin meinte: Wenn wir uns den selbst ausgedacht haben, können wir ihn dann nicht ändern? Oder uns für einen anderen entscheiden? Woraufhin zwei Leute von japanischen und ägyptischen Mythen erzählten.

Mir persönlich gefiel die Geschichte mit Kain und Abel am besten. Denn nachdem die Truppe sich an Adam, Eva, Lilith und Gottes angeblichem Verhältnis mit einer sumerischen Fruchtbarkeitsgöttin abgearbeitet hat, tritt Kain hinzu und es gibt Dialoge wie: „Ich bin der erste Mensch, der zum Mörder wird.“ „Ich bin der erste Mensch, der nur zum Sterben geboren wurde.“ „Ich bin die erste Mutter, die ihr Kind begraben muss.“ „Ich bin der erste Vater, der einen Mörder aufgezogen hat.“

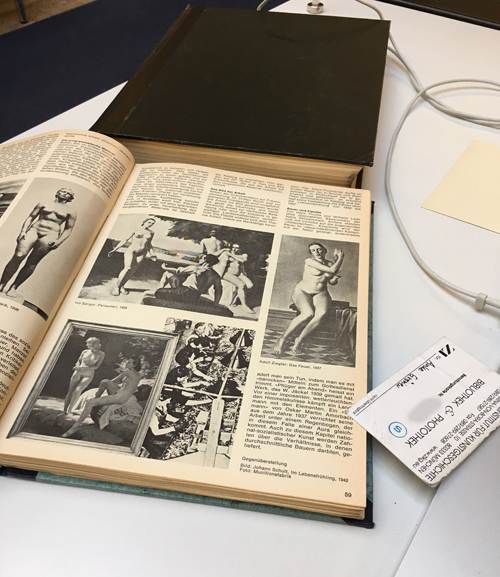

Mir gefiel außerdem das Bühnenbild, das sehr simpel aus einer Drehbühne bestand, über der ein schräger Spiegel angebracht war. Des Öfteren wurden auf die Bühnenfläche Gemälde (bei Kain ein Kupferstich) eingeblendet, in die sich die Spielenden einfügten, indem sie sich hinlegten. Gerade bei einer persönlichen Erzählung, als ein jüdischer Knabe alleine im Wald zu Gott finden soll, klappte das wunderbar. Eingeblendet war ein Bild eines Felsvorsprungs, und die zwei Spielenden positionierten sich so, dass es im Spiegel aussah, als würde einer mit baumelnden Beinen auf dem Vorsprung sitzen, während der andere versucht, an der kleinen Bergwand emporzuklettern. Guckt euch das doch einfach selbst mal an.

Wie üblich gingen wir nach dem Theater ins Blaue Haus und bestellten Bier, als meine Schwester sich per Whatsapp meldete, ich sie zurückrief und sie mir weniger gute Nachrichten übermittelte. Die hatte ich hier gestern vorformuliert, habe sie jetzt aber gelöscht, denn was hier nicht steht, wird auch nicht schlimm werden. Ich habe anscheinend gestern einen sehr kindlichen Glauben wiedergefunden.