Was schön war, Montag, 24. bis Mittwoch, 26. Dezember 2018 – Weihnachten (ach was)

Den Sonntag, 23. Dezember, mit dem grauenhaften Spiel in Augsburg und der Niederlage in der letzten Minute lasse ich einfach mal weg. Immerhin gab’s abends noch Geschenkeaustausch zwischen F. und mir. Very happy!

—

Montag am späten Vormittag in der S-Bahn zum Flughafen gesessen. Lufthansa war günstiger als die Deutsche Bahn, daher gönnte ich mir den zweiten innerdeutschen Flug in diesem Jahr. Der erste war im Januar gewesen, und mit dieser CO2-Bilanz kann ich als autofreier Mensch leben.

In der S-Bahn glotzte ich möglichst unauffällig die zwei Herren an, die mir gegenüber saßen. Beide schienen asiatische Wurzeln zu haben, kannten sich nicht, saßen nur zufällig nebeneinander, aber ich mochte an beiden so viele kleine Details, dass ich hoffentlich nicht zu aufdringlich geschaut habe. Der eine Herr hatte schon leicht ergraute Haare, eine runde Brille mit sehr dicken Bügeln, was sehr gut zusammenpasste. Unter seiner schwarzen Hose zeichneten sich kräftige Oberschenkel ab, die deutlich nach Muskeln und nicht nach Fett aussahen (nicht, dass letzteres nicht auch völlig okay gewesen wäre). Vielleicht ist er ein leidenschaftlicher Fußballspieler. Der zweite Herr trug einen hellbraunen Wollmantel über schmalen schwarzen Hosen und einem schwarzen Pullover; seine halblangen Haare fielen ihm dauernd in die Stirn, was ich gut beobachten konnte, weil er meist die Augen geschlossen hatte, als er seinem Handy per In-Ears lauschte.

Ich vermisste an mir mal wieder die Fähigkeit, schlichte Klamotten so zu kombinieren, dass sie effektvoll aussahen und nicht nur langweilig – oder generell die Fähigkeit, Kleidung für mich auszusuchen, die etwas über mich aussagt anstatt dass sie einfach nur halbwegs passt. Dafür muss ich als dicker Mensch ja schon dankbar sein, weswegen ich mir mehr gar nicht zutraue. An den meisten Tagen im Jahr ist mir Kleidung egal, weil ich für sie einfach kein Händchen habe, an manchen finde ich es schade, dass eben das so ist. Aber so wichtig, dass ich mir dabei Hilfe holen möchte, ist es dann auch wieder nicht.

—

Ein pünktlicher Flug nach Hannover. Der Kapitän ließ den Kindern an Bord ausrichten, dass das Christkind erst abends käme, wenn es dunkel ist, was niedersächsische Kinder vermutlich eher verwirrt hat, denn bei uns bringt der Weihnachtsmann den Krempel und nicht das Christkind. Schwesterchen und Schwager holten mich und mein bewusst sparsam gepacktes Köfferchen ab, wir tranken bei ihnen noch zwei Kannen grünen Tee, bevor sie mich zu meinen Eltern fuhren. Dort gab es die ersten Kekse von gefühlt zwei Kilo, die ich in den letzten Tagen zu mir genommen habe, und alles war gut.

Mein pragmatischer Papa hatte den Baum geschmückt, der ein Ast einer riesigen Weißtanne war, die im Niemandsland zwischen unserem und dem Nachbarsgrundstück wächst, weswegen sich die Gröners und die Nachbarn den teilen.

Um 18 Uhr ging’s in die Kirche, wo mich der glockenhelle Sopran meiner Schwester ĂĽberraschte, die sonst immer eine Oktave tiefer bei den Liedern mitbrummt.

Für ein Tomatensüppchen, das ich am Mittwoch zum Mittagessen kochen sollte, hatte meine Mutter Gin besorgt. Gin? Wir haben doch nie Gin im Haus! Und dann natürlich kein Tonic Water. Und auf dem Dorf keine Tanke, bei der man eben mal vorbeikann. Großstadtvermissung! Aber wozu habe ich das Internet? Gefragt, was ich aus Gin und nix mixen kann und viele gute Tipps gekommen. Es ist dann die Kreation Gin, Ananassaft (siehe einen Absatz weiter unten), Triple Sec und Mineralwasser geworden, und aus Verbundenheit zu meinen ostpreußischen Vorfahren habe ich den Drink „The Schlubberche“ getauft. Ostpreußen, Ananas, das drängt sich ja geradezu auf.

—

Keiner hatte Lust auf ein großes Festmahl gehabt, ich auch nicht, also hatte der kochbegeisterte Schwager Toast Hawaii vorbereitet – natürlich nicht einfach nur Kochschinken und Gouda, sondern drei verschiedene Schinkenarten plus drei verschiedene Käsesorten. Ich hatte nachmittags schon den Tipp für Estragonsenf weitergegeben, und so fand sich auf einigen Toasts auch ein bisschen Senf. Bitte mal merken: Wacholderschinken mit Gruyère! Der Knaller! Zugegebenermaßen ohne Ananas noch besser.

Als Nachtisch gab’s den traditionellen Nachtisch, mit dem meine Schwester und ich groĂźgeworden sind: Milchreis auf Schälchen verteilt, in zwei Schälchen am Tisch verstecken sich jeweils eine Haselnuss und eine Mandel, und wer eine von beiden findet, bekommt ein kleines Geschenk. In diesem Jahr waren Mama und Papa die glĂĽcklichen Gewinner. Neulich las ich irgendwo, dass man als Erwachsene bitte aufhören sollte, die Eltern mit derartigen Kosenamen zu bezeichnen, das mache man doch nur als Kind. Sehe ich ganz anders. Meine Mutter bleibt immer meine Mama, auĂźer wenn es im Blogeintrag zuviele Wortwiederholungen gibt, und ich werde auch als fast 50-Jährige nicht anfangen, zu meinem Papa „Vater, gibt’s du mir bitte mal die Butter?“ zu sagen.

Nach dem Essen brachte ich das Gespräch unvorsichtigerweise auf meine Diss und die Malerei zur Reichsautobahn, woraufhin Mama einfiel, dass es in der Wedemark auch noch Reste von Brücken gibt, aus denen nie eine Straße geworden war, was dazu führte, dass die ganze Familie um Landkarten der Umgebung rumsaß, man Artikel aus Lokalblättchen vorlas und ich ein Spontanreferat über die künstlerische Begleitung des Propagandaprojekts in Form von Gemälden, Romanen und Filmen sowie die regional unterschiedlichen Bauweisen von Brücken und Raststätten hielt.

—

Kurze Bescherung, wir schenken uns seit Jahren nichts bzw. immer das gleiche. Dieses Mal hatte ich immerhin eine kleine Ăśberraschung dabei, denn F. hatte mir Pralinen aus einem Kaffeehaus in Augsburg mitgegeben, in dem wir im Oktober alle gemeinsam gewesen waren, worĂĽber sich alle sehr freuten. Mir hatte er vorher schon eine kleine Auswahl an Nougats mitgebracht, und seitdem ich die genossen habe, will ich den Onlineshop leerkaufen. So gut!

Danach standesgemäßes stundenlanges Doppelkopfspielen mit Sektbegleitung. Ich habe haushoch verloren.

—

Am Dienstag literweise gemeinsamer Tee mit den Eltern, ewig den Vögeln vor dem Küchenfenster zugeguckt, die sich in ihrem Bad vergnügten oder die Meisenknödel leerfutterten. Rumgelungert, angenehme Gespräche geführt, dem im 15-Minuten-Abstand folgenden Dialog meiner Eltern zugehört – „Legst du bitte noch was aufs Feuer?“ „Hab ich grad.“ –, Nachmittagsschläfchen gemacht im alten Kinderzimmer, mich über meine eigene Wohnung gefreut, abends zum Schwesterchen spaziert und dort Salat, Wildschweinbraten und natürlich Welfenspeise vorgesetzt bekommen. Wildschwein war der Wunsch meiner Mama, ich wollte das noch nie essen und weiß jetzt auch, dass einmal reicht. Aber die Preiselbeeren waren super.

Standesgemäßes stundenlanges Doppelkopfspielen mit Sektbegleitung. Ich war bis zum letzten Spiel Vorletzte, aber dann hat Papa mich noch überholt.

—

Mittwoch die alten Bilder im Bettkasten durchgewühlt, weil ich wusste, dass da das alte Foto meiner Oma gerahmt lag. Das hatte ich in Hannover in meiner Wohnung in der Küche hängen gehabt, beim Umzug nach Hamburg kam es dann wieder zu meinen Eltern und da lag es jetzt 20 Jahre. Gestern wickelte ich es dick in die FAZ ein, die ich aus München hergeschleppt hatte (ich wusste gar nicht, dass am 24. noch eine Zeitung kommt), verstaute es zwischen zwei Lagen Klamotten im Koffer, darauf kamen acht Kilo Kekse und Süßigkeiten und noch vier Süßweingläser, ca. Jahrhundertwende, die meine Mutter loswerden wollte. Ich hatte noch keine Süßweingläser, ich nahm die mal fürsorglich unter meine Fittiche. Danke FAZ, danke Klamotten, alles heile in München angekommen.

Das Bild ist von 1935. Ja, wir können über Motiv und Bildauffassung reden. Für mich ist es zuerst ein Foto meiner Oma und dann erst ein kunsthistorisches Zeugnis seiner Zeit. Aber ja, wir können über Motiv und Bildauffassung reden.

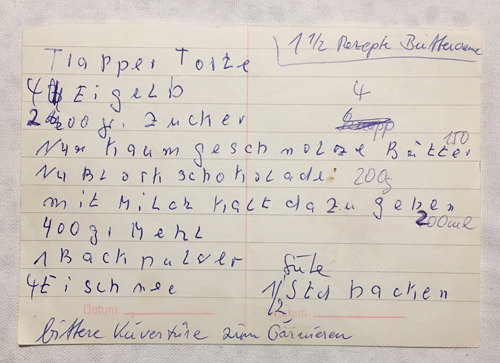

Dann wühlte ich mich durch Mamas Rezeptbox, in der sich Zeitungsausschnitte aus 40 Jahren wiederfinden mit Rezepten, die sie nie gekocht hat. Aber auch selbstgetippte oder beschriftete Karteikarten. Ich ärgere mich seit Jahren, dass ich die Rezepte von Omi nicht mehr erfragen kann, also bat ich um alles, was vielleicht noch da war. Ich fand immerhin den Biskuitteig und die Buttercreme, woraus ich Omis Frankfurter Kranz nachbauen kann. Und diese Karte mit ihrer Handschrift, von Mama mit halbwegs korrekten Mengen- und Zeitangaben ergänzt, denn Omi kochte eben aus dem Handgelenk. Auf Instagram haben andere Anmerkungen ihrer Großmütter angelegt.

Ich habe keine Ahnung, was eine Trappertorte ist und Google weiĂź es auch nicht. Ich werde das einfach mal backen.

—

Pünktlicher Flug nach Hause. Wie auch auf dem Hinflug war der bewusst gebuchte Platz in der letzten Reihe eine gute Wahl, denn ich hatte beide Male zwei freie Sitze neben mir. Auf dem Weg nach Hannover war ich noch mit Philipp Bloms Der taumelnde Kontinent: Europa 1900–1914 beschäftigt, seinem Vorgängerwerk zu Die zerrissenen Jahre: 1918–1938

; letzteres habe ich im Blog schon mehrfach empfohlen und es wird euch auch im Jahresrückblick wieder begegnen. Der Kontinent eher nicht, das war noch nicht so schön geschlossen wie der Nachfolger. Es war mir zuviel Klein-Klein, jedes Kapitel franste völlig aus, auch wenn Blom es auf der jeweils letzten Seite wieder zusammenfasste, aber ich habe mir weitaus weniger gemerkt oder merken wollen als bei Jahre. Trotzdem gern gelesen.

Auf dem Rückflug las ich bereits mein Weihnachtsgeschenk an mich und an F.: Stefan Zweigs Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers, das 1942 posthum erschienen ist. Aus diesem Buch hatten wir bei der Diskussion im Burgtheater im November einen kleinen Ausschnitt gehört, und seitdem wollte ich es lesen. Schon das Vorwort beschreibt in wenigen Sätzen sehr deutlich, worum es geht:

„Ich bin aufgewachsen in Wien, der zweitausendjährigen übernationalen Metropole, und habe sie wie ein Verbrecher verlassen müssen, ehe sie degradiert wurde zu einer deutschen Provinzstadt. Mein literarisches Werk ist in der Sprache, in der ich es geschrieben, zu Asche gebrannt worden, in eben demselben Lande, wo meine Bücher Millionen von Lesern sich zu Freunden gemacht. So gehöre ich nirgends mehr hin, überall Fremder und bestenfalls Gast; auch die eigentliche Heimat, die mein Herz sich erwählt, Europa, ist mir verloren, seit es sich zum zweitenmal selbstmörderisch zerfleischt im Bruderkrieg.“

(Hoch die Republik!)

Ich las also, bis ich mein Getränk und meinen Snack hatte, dann stöpselte ich die geliebten Noise-Cancelling-Kopfhörer ein (totale Empfehlung – und gerade über 100 Euro günstiger als im Februar, als ich sie gekauft habe, na danke auch) und hörte Klassik, was mit normalen Kopfhörern im Flugzeug nie möglich gewesen war, zu laut alles.

Seit ich im März Sol Gabetta ein Cellokonzert von Bohuslav MartinĹŻ habe spielen hören, habe ich den Mann dauernd auf den Ohren. Den Namen kannte ich vorher nicht, aber er ist seit Monaten die Go-to-Playlist, wenn ich Klassik hören will. So auch gestern. Ich guckte dem dramatischen Sonnenuntergang zu, den ich niemals vernĂĽnftig fotografieren könnte. Kurz vor MĂĽnchen ging das Flugzeug dann in eine satte Kurve, und genau in dem Moment, in dem die Tragfläche wieder parallel zum Horizont stand, erklang ein majestätischer Dur-Akkord im zweiten Satz und das war wieder einer dieser Momente, wo man total pathetisch denkt, wie groĂźartig doch alles sein kann. (War’s halt.)

—

In der S-Bahn gab’s dieses Mal nichts zu gucken, aber dafĂĽr auf Instagram. Ich liebe solche Clashes. Die untere Welle ist bekanntlich die von Hokusai.

Ich hörte Spotify, weil ich wieder Internet hatte, und freute mich auf zuhause. Dort packte ich meinen Koffer aus, brauchte gefĂĽhlt 20 Minuten, um das ganze Zuckerzeug wegzuräumen, freute mich ĂĽber Omas Bild und stellte es erstmal auf den FuĂźboden im Flur, wo es bald neben Leo von Welden hängen wird. Dann kochte ich mir Tee in Omis Teekanne, dachte ĂĽber Familie nach und wie nett die letzten Tage waren und wie froh ich bin, dass unser Verhältnis inzwischen gut ist und nicht nur irgendwie auszuhalten, wickelte mich in meine Kuscheldecke, vermisste F., las, trank Tee, klickte im Internet rum und war’s zufrieden.