Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. April 2021 – Kaffeetest

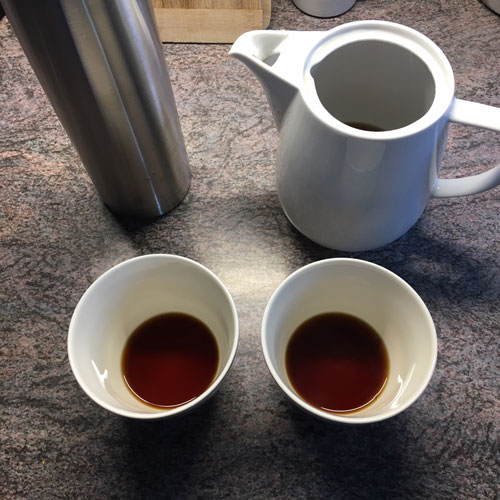

Der letzte Tagebucheintrag war nicht nur Gedächtnisstütze, sondern Aufforderung: Ich startete das total unwissenschaftlich durchgeführte Experiment, ob ich Unterschiede schmecke bei händisch liebevoll gemahlenem Kaffee versus Kaffeebohnen, die in Opas Mühle aus den 1960er Jahren zerhackt wurden. Die Mühle arbeitet mit wirbelnden Klingen, was jedem Kaffeeblog zufolge DAS BÖSE ist.

Ich wog Bohnen und Wasser grammgenau ab, wie ich das immer bei Filterkaffee mache, und nutzte auch Kaffeetassen derselben Bauart, aber ich konnte keine gleichen Temperaturen erzielen: Die erste Runde Kaffee kam in die Thermoskanne, die zweite goss ich in die Tasse, als sie gerade durchgelaufen war. Die Temperatur war daher ähnlich, aber nicht ganz gleich.

Ergebnis: Ich behaupte, die Unterschiede in der Kaffeefarbe waren minimal, ich meine, etwas mehr Rotbraun im elektrisch gemahlenen Kaffee gesehen zu haben (links im Bild). Geschmacklich konnte ich keinen Unterschied feststellen. Damit habe ich fĂĽr mich die moralische Rechtfertigung, weiterhin Opas MĂĽhle zu benutzen, die ich schlicht lieber nutzte und die auch einen Hauch weniger Arbeit macht.

—

Freitag war wieder Date Night, das war schön. Ich hatte noch ein bisschen Fisch im Gefrierfach, der taute über den Tag hin auf, und bekam abends noch Kartoffelbrei, Erbsen und eine Zitronenbuttersauce zur Seite. Und wenn mein Impfschutz komplett ist, traue ich mich auch wieder in die großen Kaufhäuser mit den Feinkosttheken, wo es frischen Fisch gibt.

—

Ich las Die Übernahme: Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde zuende und empfehle das Buch sehr dringend weiter, mal sehen, ob ich mich noch zu einem längeren Blogeintrag darüber aufraffe.

—

Meine derzeitige Serie ist, ernsthaft, „Das perfekte Dinner“. Ich habe es schon ewig nicht mehr geschaut, ich meine, seit ich selbst halbwegs bewusst und engagiert am Herd stehe. Aber jetzt gerade, wo mich wirklich alles da draußen überfordert und mich Nachrichten und Twitter wahnsinnig machen, ist es herrlich beruhigend, einfach nur Menschen zuzuschauen, die über Essen reden.

Außerdem hat letzte Woche mein Liebling aller Lieblinge wieder angefangen: „Masterchef Australia“. Die erste Folge irritierte mich allerdings zutiefst, weil sie eine Entwicklung aufgriff, die mir schon in der letzten Staffel sehr auf die Nerven gegangen war. Die letzte Staffel wurde, wie alles, von Covid-19 aufgemischt; soweit ich weiß, wurde kurz unterbrochen, aber dann weitergedreht, mit nun mehr Abstand zwischen den Kandidaten in der Großküche. Das war kein Problem, aber auch das Narrativ der Sendung änderte sich. Wo vorher hauptsächlich über das Essen gesprochen wurde, sowohl vor der Kamera als auch aus dem Off, versicherten nun die Kandidat:innen ständig, wie wichtig es gerade jetzt sei, das Ding zu gewinnen, wie sehr sie sich bemühen würden, wieviel mehr als die ollen 100 Prozent sie geben würden. Ich schaltete irgendwann auf Durchzug, weil ich diesen Peptalk hasse, aber: Er kam in ähnlicher Form in der diesjährigen Staffel wieder.

In den ersten beiden Folgen werden die letzten Auditions gezeigt, wo ausgewählte Kandidat:innen den drei Juror:innen ein Gericht vorführen, die dann entscheiden, ob das schon reicht, um in den heiligen Kreis der 24 Teilnehmenden aufgenommen zu werden, oder ob sie am zweiten Tag noch einmal kochen müssen. Schon hier fing das nervige Gequatsche an, wieviel es der- oder demjenigen bedeuten würde, in der Show dabeisein zu können, wie groß der Traum sei, wie heftig die Entbehrungen für die dreimonatigen Aufzeichnungen sein würden etcpp. Hase – ich kenne dich noch nicht, du bist mir momentan total egal, ich will nur sehen, ob du einen hübschen Teller hinkriegst. Wie deine Partnerin heißt oder dein Kind oder ob du in Singapur oder Adelaide aufgewachsen bist, kannst du mir in Folge 20 erzählen, wenn ich dich inzwischen ins Herz geschlossen habe oder auch nicht.

Diese Erzählung lässt netterweise bereits nach, wir sind schon in Folge 5, aber die erste Folge fand ich sehr enttäuschend, was mich mehr angefressen hatte als ich dachte. Ich war wirklich schon bei „JETZT WIRD MIR DAS AUCH NOCH GENOMMEN EINSELF!“, wie so ein Quengelkind.

—

Samstag abend machte ich spontan Spätzle, wofür ich den Hobel nutzte, den mir ein Leser vor Jahren mal geschickt hatte. Auf Insta postete ich das Bild mit dem Titel „Sofaspätzle“, weil ich damit halt auf der Couch rumlungerte, was jemand erfreut über die Wortschöpfung kommentierte. Werde ab sofort den Spätzlehobel „Leserhobel“ nennen, ich mach einfach weiter mit dem Worte erfinden.

—

Sonntag war Lese- und Seriengucktag. Und: Ich blieb sehr lange im Bett und las das Internet leer, wobei mir wieder einmal auffiel, wie gerne ich das Licht in meinem Schlafzimmer sehe. Es fällt durch die hohe Baumkrone, die sich direkt vor dem Fenster befindet, kommt dann durch lichtdurchlässige, aber halbwegs blickdichte weiße Vorhänge hinein und landet an den dunkelgrau gestrichenen Wänden. Es ist dadurch nicht grell, aber hell genug, und durch die mehrfachen Filter wirkt es immer leicht pudrig. Ich mag das sehr.

—

Ein Make-up-Tutorial, mit dem ich endlich mal was anfangen kann: Das Met Museum lässt eine ihrer Mitarbeiterinnen das Make-up nachbauen, mit dem sich französische Adlige des 18. Jahrhunderts schmückten.

—

Um 17 Uhr gibt es einen Vortrag (?) aus dem Münchner Stadtmuseum, wo leider die Ausstellung mit Kunst der 1920er Jahre abgebaut wird. Wir sprachen in unserem letzten Podcast über sie, und ich hätte sie gerne noch einmal gesehen, aber Sie wissen schon, da ist ja gerade etwas, was Museumsbesuche erschwert.

—

Ab Mitte Mai findet eine Ringvorlesung „Gebaute Ordnung: Räume der Macht“ statt. Mich interessiert, so fies es klingt, die Architektur der Vernichtungslager. Die vortragende Annika Wienert schrieb quasi den einzigen Aufsatz, in dem Protzen mal mehr als zwei Halbsätze bekam und der daher in meinem Forschungsstand in der Diss eine ganze große Nummer ist. Ihr Aufsatz ist im Katalog zur Ausstellung „Kunst und Politik im Nationalsozialismus“ erschienen; mit der Ausstellung hatte ich etwas zu kämpfen, aber der Katalog, über den ich mich teilweise auch sehr aufregen kann, kostet bei der BPB nur sieben Euro. Falls Sie Protzens „Straßen des Führers“ mal in halbwegs okayer Bildqualität sehen möchten.

—

Was Schönes zum Durchklicken: fiktive New-Yorker-Cover von Grafikdesignstudis aus New York, die die Zeit „nach Corona“ illustrieren und dabei viele unterschiedliche Aspekte abbilden. Via @tillraether.