Tagebuch Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. August – Balkonlesen

Freitag hatte ich erneut ein motivierendes Gespräch und blätterte außerdem in Eingangsbüchern, Kaufverträgen und den Unterlagen des Münchner Kunstbeirats aus den 1930er Jahren und wollte gar nicht wieder aufhören. Musste ich aber vorerst. Ich komme wieder.

—

Danach wollte ich eigentlich die zweite Ausstellung für unseren Podcast anschauen, war aber eher zum Schreibtischlesen motiviert. Die Ausstellung sah ich am Samstag und bummelte dann noch durch den Rest der Pinakothek der Moderne, wenn man schon mal da ist. Standesgemäß bei Protzen vorbeigeschaut; ich vergesse immer, wie groß seine „Donaubrücke bei Leipheim“ ist, ich kenne seine Gemälde quasi nur in Fotogröße.

Ich mochte die „Menschenbilder“-Ausstellung so einigermaßen. Aufgefallen sind mir drei Gemälde, die Frauen abbilden, die ich mal laienhaft fotografierte.

Rudolf Levy: „Bildnis Frau Levy“, 1925.

Pierre Girieud: „Sitzender Frauenakt auf grauem Grund“, 1911.

Wilhelm Lachnit: „Mädchen mit Schmuck“, 1936. Das hatte ich schon vermisst, das hing mal in der Dauerausstellung.

Außerdem fiel mir auf, dass unter dem Werk „Maske“ (1909) von Otto Freundlich die Angabe seines Sterbeortes eine andere war als in der „Mix-and-Match“-Sammlungspräsentation, wo sein „Ascension“ (1926) neben Zieglers „Vier Elementen“ stehen muss. In der Dauerausstellung ist „1943 KZ Lublin-Maidanek“ zu lesen, in der Sonderausstellung die Angabe „1943 auf dem Weg in das Vernichtungslager Sobibor“. Letztere kenne ich auch aus dem Katalog „Kunst und Leben 1918 bis 1955“ aus dem Lenbachhaus, der 2022 erschienen ist. Ich nehme an, das ist der derzeitige Stand der Forschung. Im Text steht, dass er im März 1943 „vermutlich“ auf dem Transport verstarb.

(Hier den ĂĽblichen Rant zum miesen Forschungsstand von Kunst im NS einfĂĽgen.)

Freundlichs „Großer Kopf“ ist heute wahrscheinlich sein bekanntestes Werk; es wurde in bewusst verzerrter Perspektive auf dem Titelblatt der Feme-Ausstellung „Entartete Kunst“ abgebildet. „Großer Kopf“ und „Ascension“ sind im Wikipedia-Beitrag zu Freundlich zu sehen.

—

Eben postete ich eine Insta-Story, in der ich ein „Quasi-Arbeitsbuch“ erwähnte, das ich zum Morgenkaffee las. Ich sollte vielleicht kurz erläutern, was ein Quasi-Arbeitsbuch ist.

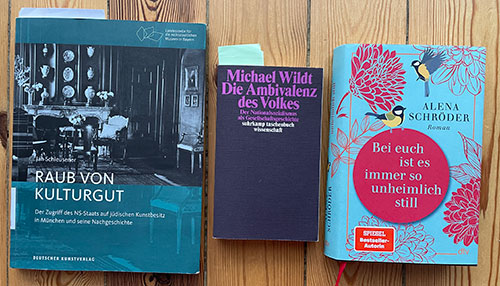

Links: Arbeitsbuch, Kunst im NS, lese ich eher am Schreibtisch, weil ich dauernd irgendwas exzerpiere.

Mitte: Quasi-Arbeitsbuch, alles, was irgendwie mit dem Thema NS zu tun hat, lese ich auch im Bus. Macht vermutlich manchmal einen seltsamen Eindruck.

Rechts: Spaßbuch, hat nie was mit NS zu tun, lese ich überall. Das Buch von Alena Schröder las ich gestern in einem Zug vom Morgenkaffee bis zum Mittagessen durch und empfehle es gern weiter. Die anderen beiden Bücher übrigens auch.

AuĂźerdem ausgelesen und hiermit erneut empfohlen: das Buch ĂĽber den FC Bayern im Nationalsozialismus (und jetzt alle: QUASI-ARBEITSBUCH!). Von den letzten Seiten habe ich einen kleinen Masto-Thread gemacht, weil mir die Parallelen zum heutigen Verein so lustig vorkamen.