Gelesen: Herrndorfs „In Plüschgewittern“, schön aus der Stadtbibliothek geholt, gleich „Arbeit und Struktur“ mitbestellt. Ich lernte in den letzten Monaten, dass ich Sachbücher nicht leihen sollte, weil ich in denen mit Bleistift rummalen will, aber Romane dürfen jetzt nur noch zeitweilig mir gehören, die allermeisten von ihnen werde ich nie wieder lesen, die müssen nicht meine eh zu vollen Regale noch voller machen. Diese schöne Idee klappt natürlich nicht immer, denn manchmal gehe ich halt an Buchläden vorbei und mich lacht etwas an, das mir „KAUF MICH“ entgegenbrüllt und dann kann ich leider auch nichts machen.

Gelesen:

Jörg Skriebeleit: „Erinnerungsort Flossenbürg. Akteure, Zäsuren, Geschichtsbilder“ **

Sehr vieles über die Orte von Konzentrationslagern nach 1945 gelernt.

Tobias Rüther: „Herrndorf. Eine Biographie“ **

Viel über Herrndorfs Kunst erfahren, bevor es zur Literatur ging. Macht eine schöne Schleife ums Gesamtwerk.

Ina Seidel: „Das Wunschkind“ *

Halb gelesen, halb quergelesen, weil man nach 300 Seiten irgendwann ahnt, wie es endet und das macht es dann nach weiteren 300 Seiten auch.

Wolfgang Herrndorf: „In Plüschgewittern“ *

Klingt nach Anfang der 2000er, ist okay gealtert, aber mein Liebling von Herrndorf ist es nicht geworden. Und Anfang der 2000er kam halt auch Kracht, und von dem liebe ich alles.

Ernst Wiechert: „Die kleine Passion“ *

Angelehnt an die Passion Jesu und ein bisschen zu sehr ins Leiden der Hauptfiguren verliebt. War mir fast unangenehm, ihnen beim Schmerz zuzusehen.

Wolfgang Herrndorf: Arbeit und Struktur **

Hätte ich mich an das Buch vor drei, vier Jahren erinnert oder das Blog, wäre mir Papas Zustand vielleicht verständlicher gewesen. Nach der Veröffentlichung 2013 hatte ich mich gefragt, wieso man das Blog als Buch rausgeben muss – jetzt weiß ich es: Es liest sich auf Papier und nochmal geringfügig lektoriert und vor allem mit einem Nachwort versehen doch anders.

Keiichirō Hirano (Nora Bierich, Übers.): Das Leben eines Anderen *

Tolle Idee, für mich zu schwafelig umgesetzt.

—

War wählen. War anscheinend eher egal. Stupid Bayern.

—

Im Konzert gewesen. Geweint.

Die Wiener Philharmoniker eröffneten im ollen Herkulessaal die Saison. Das Konzert stand nicht auf unserem Plan, aber F. hatte tollerweise zwei Freikarten dafür gewonnen. Damals, in grauer Vorzeit im März 2020, spielten die WienPhils nämlich alle Beethoven-Sonaten in München. Jedenfalls wollten sie das, aber dann kam ein Virus, und sie schafften nur die ersten fünf. Das Geld gab’s natürlich für F. und sein Mütterchen zurück, die Karten für den kompletten Zyklus gehabt hatten. Aber weil München Musik nett ist, verlosten sie unter den damaligen Käufern einfach mal mehrere Karten für dieses Konzert, quasi als Entschädigung. F.s Mütterchen wollte nicht mit, weswegen ich natürlich ganz dringend mitwollte, denn das Orchester spielte neben einem, wie ich inzwischen weiß, eher nicht so meins seiendem Elgar auch noch Dvořáks 9. Sinfonie. Mein liebster Dvořák.

Das Stück hatte ich auf diversen Rückfahrten aus dem Norden in den Süden im Zug gehört, wenn wieder mal eine Woche Pflege bei Papa vorbei war. Meist klickte ich es kurz hinter Nürnberg auf Spotify an und fuhr dann fast mit den letzten Klängen in München ein. Meist war ich dabei aber so erschöpft und traurig, dass ich nicht wusste, was das Stück mit mir machen würde, wenn ich es erstmals live hörte.

Es machte dann genau das, womit ich gerechnet hatte: So ziemlich den ganzen ersten Satz heulte ich meine Maske durch, die ich seit einigen Wochen wieder trage, aber dann ging’s. F. drückte mir das Händchen und ich sah tränenverhangen, dass auch die Schultern einer älteren Dame vor mir bebten. Bin also nicht die einzige Dvořák-Memme.

—

Nach dem Konzert wurden die Tränen passenderweise im Waltz getrocknet. Champagner, Rotwein, gutes Essen, wie immer freundlichstes Personal. Ein guter Laden halt.

Am Montagmorgen half eine Leberkässemmel.

—

Wenige Tage später wurde ich ins Tantris DNA ausgeführt, dem wir beim bisher einzigen Besuch verfallen waren: Es ist dort hinten bei einem Stern schlicht etwas gemütlicher und lockerer als vorne in der Zwei-Sterne-Bude. Jedenfalls war es das beim letzten Mal; inzwischen ist die Köchin aber wieder nach Frankreich gezogen und dasselbe Team, das für das Stammhaus zuständig ist, kocht nun auch fürs DNA. Das merkte man leider. Wein und Champagner waren hervorragend, logisch, und das Essen war natürlich sehr gut, aber es fehlte der Überschwang, die Üppigkeit, oder wie ich meinte, bei Frau Protat hätte an alles noch 200 Gramm Butter gepasst. Damit ist neben dem Alois mein zweiter Liebling in der Stadt nicht mehr ganz so weit vorne auf der Liste, was mich etwas traurig hat werden lassen. Denn seit der Pandemie sorgen die wenigen Restaurantbesuche immer verlässlich für Glücksgefühle bei F. und mir, und das ist sehr schade, dass die Zahl der Lokale, die diese Gefühle erweckt, immer geringer wird.

Aber immerhin weiß ich jetzt, dass Froschschenkel gut schmecken, die hatte F. bestellt, ich hatte mich nicht überwinden können, aber ich durfte probieren.

Ich hätte gerne mehr vegetarische Sternerestaurants, bitte.

—

Nach einem Abend zu viert kann ich auch das Martinelli empfehlen. Sehr entspannte italienische Küche.

—

Ich spiele neuerdings PastPuzzle.

—

Unser kleiner Kunstpodcast hat seinen Twitter-Account gelöscht und ist nun auf Mastodon unterwegs. Ich überlege, ob ich mir selber einen meiner Bluesky-Einladungscodes schicken sollte und auch dort einen Fehlfarben-Account eröffne, aber man kommt ja zu nichts.

—

Zwei Wochen nach den Wiener Philharmonikern gab es in der viel schöneren Isarphilharmonie unter anderem ein launiges Stück von Erich Wolfgang Korngold, genauer gesagt, sein Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35, dessen dritten Satz ich seitdem dutzendfach gehört habe.

Auch hier trug ich meine liebste Konzertkombi: schwarze Hose und Bluse, brachial aufgepeppt durch den barbiepinken Blazer sowie den Klunker, den Papa dem Mütterchen vor Jahrzehnten mal aus dem Nahen Osten mitgebracht hat. Sie hat ihn einmal pflichtschuldig getragen und dann nie wieder, weil er halt so ein Klunker ist (alles Glasbausteine, nix Echtes). Ich hingegen trage ich genau deshalb total gern.

—

Die „Kunstchronik“ gibt es ab Januar 2024 endlich Open Access.

—

Die FU Berlin hat mir netterweise einen Platz in einer vierteiligen Forbildung zum Thema Provenienzforschung gegeben. Der erste Block fand an drei Tagen in Berlin statt, einmal an der FU, einmal auf der Museumsinsel, einmal im Stadtmuseum. Wir hörten viele spannende Vorträge, beschäftigten uns mit nationalem und internationalem Eigentumsrecht, blätterten in Akten und durften selbst auf die Suche nach Provenienzen gehen.

Gleich am ersten Tag begeisterte Bénédicte Savoy mit ihrem Vortrag; ich behaupte, zwanzig leuchtende Augenpaare gesehen zu haben. Sie stellte unter anderem das Monsterwerk „Atlas der Abwesenheit. Kameruns Kulturerbe in Deutschland“ vor, das Open Access verfügbar ist.

Am zweiten Tag blätterten wir im Archäologischen Zentrum der Staatlichen Museen zu Berlin in diversen Akten; ich hatte zum ersten Mal eine Akte zu Wiedergutmachungsforderungen in der Hand. Wir sollten uns für eine Übung zu zweien zusammentun, und meine Kollegin und ich wollten danach die Akte, in die wir nur reinblättern sollten, gar nicht wieder hergeben. Das war schön zu merken, dass ich nicht als einzige völlig fasziniert von dem alten Papierkram bin.

Und so nett der Tag auch war – nach seinem Abschluss war ich der Meinung, mir ein bestimmtes Denkmal anschauen zu wollen, das ich bisher noch nie besucht hatte.

Am letzten Tag durften wir im Stadtmuseum in die unterschiedlichen Depots. Dabei wurden wir mit Gegenständen konfrontiert, die aus der Silberabgabe stammen, die Juden und Jüdinnen 1939 entrichten mussten. Das war ein besonderer und besonders schmerzhafter Moment, und ich war nicht die einzige, die mal kurz die kühle Wissenschaftsperspektive verließ und sehr nah am Wasser war. Mir ist NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut (richtiger Begriff für „Raubkunst“) vom Kopf her natürlich klar, aber ein Kunstwerk, ein Gemälde, eine Grafik kommt mir nie so nah wie Messer und Gabeln, die ich täglich im eigenen Gebrauch habe, die deutlich mehr „Familie“ oder „Alltag“ sagen als ein Rembrandt. Das Eindringen des NS-Staats in jeden noch so kleinen Bereich des individuellen Lebens sowie seine Unmenschlichkeit kann man gut im NS-Dokuzentrum in München nachvollziehen, und ja, natürlich habe ich das in den Jahren der Diss dauernd irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber so richtig klargeworden ist es mir erst im Metalldepot des Berliner Stadtmuseums.

Auch in München gibt es Silberstücke, bei denen Erben gesucht – und manchmal gefunden – werden.

Und in der NYT war ebenfalls gerade ein Artikel zum Thema, ist ohne Paywall für euch lesbar. Ein Enkel sucht seit über zehn Jahren nach der 160-teiligen Silbersammlung seines Großvaters. Bisher hat er einen einzigen Becher wiedergefunden.

—

Endlich mal die richtige Hotelseite erwischt. Allerdings auch gemerkt, dass ich mein Fenster im 32. Stock nicht nur kippen, sondern ganz öffnen konnte. Daraufhin war mir etwas schlecht – die Anziehungskraft des Abgrunds –, und ich habe das Fenster nicht mehr angerührt.

Nebenbei: Ja, tolle Aussicht, nette Leute, gut geschlafen, aber das Frühstück war direkt nach dem kleinen Hotel in Bamberg im letzten Jahr das mieseste, das ich je hatte. Und ich bin nach unbefriedigenden Hotelfrühstücken sehr cranky.

—

Das neue Semester hat begonnen, und ich unterrichte wieder lustig und für viel zu wenig Geld akademisches Schreiben an der Uni Düsseldorf. Der Raum ist nicht so schön wie im Sommersemester, aber die Studis genauso nett. Auf der ersten Rückfahrt nach der ersten Sitzung den ersten Pumpkin Spice Latte der Saison getrunken. Wird wohl auch der letzte bleiben. Ich falle immer nur einmal auf das Zeug rein.

—

Meine Hefeteige ruhen derzeit color-coordinated, weil das Bett halt der wärmste Platz in der Wohnung ist und ich gerne das blaukarierte Handtuch zum Schüsselabdecken benutze, das meine Schwester mir mal mit irgendwas mitgeschickt hat. Die Schüssel ist von Mama und quietschorange und zufällig unsichtbar, wie mir erst nach dem Foto aufgefallen ist.

—

Die Turner-Ausstellung im Lenbachhaus ist endlich eröffnet worden. Es gibt bei den Eröffnungen erstmal Reden und dann geht man Kunst gucken, wie ich nach den paar Monaten im Haus weiß. Vorher war ich nie bei Eröffnungen, weil ich ahnte, dass es da immer voll ist und mir die Reden auch meist egal sind, ich will halt nur Dinge anschauen. Aber inzwischen kann man bei diesen Veranstaltungen ja Kolleg*innen treffen, weswegen F. und ich dann auch letzte Woche um kurz vor 19 Uhr vor Ort waren. Die Reden fanden im Atrium des Haupthauses statt, die Ausstellung war währenddessen schon im Kunstbau geöffnet. Das Haupthaus war aber um kurz vor sieben so dermaßen überfüllt, die Leute kamen schon gar nicht mehr rein, dass wir schlauerweise dachten, ach, dann gehen wir halt erst Bilder gucken und suchen dann Kolleg*innen.

Das war ein hervorragender Plan, denn wir kamen gerade noch so rein in den ebenfalls sehr gut gefüllten Kunstbau. Ich traf immerhin einen anderen Kunsthistoriker, den ich letztes Jahr in Bamberg gesehen und gehört hatte, F. und ich schlenderten gute 30 Minuten durch die Ausstellung, freuten uns nicht nur über die Werke, sondern auch die Raumgestaltung und das Licht – und als ich fragte, ob wir noch eine Runde drehen sollten nach dem ersten Eindruck, wies mich F. auf die lange Schlange von Menschen hin, die am Eingang auf Einlass wartete. Wir gaben also unsere Plätze frei und ich sah zum ersten Mal eine Schlange, die sich vom unterirdischen Kunstbau die Treppe hoch quer über den Platz bis zur Ampel vor den Propyläen schlängelte. Das hat mich sehr fürs Haus gefreut. Und für die charmante Kollegin, die als Kuratorin für die Ausstellung verantwortlich ist (und die mich letztes Jahr für den Job im Haus empfohlen hat), denn das 19. Jahrhundert ist normalerweise nicht unbedingt ein Garant für einen Blockbuster; wir scherzen gern, dass außer uns niemand mehr das 19. Jahrhundert spannend findet.

Am gestrigen Dienstag hatte ich die brillante Idee, mir eine neue Jahreskarte fürs Lenbachhaus zu holen, denn die war am Wochenende abgelaufen. Brillant, denn zwei Tage nach Ausstellungseröffnung in den Herbstferien vor dem Feiertag will natürlich niemand ins Museum. Ähem. Die Kassenschlange war 30 Meter lang, aber nach einer halben Stunde hatte ich eine neue Jahreskarte und tollerweise noch ein spontanes Ticket für Turner, für den man nur Zeitfensterkarten erwerben kann. Logisch. Könnte voll werden.

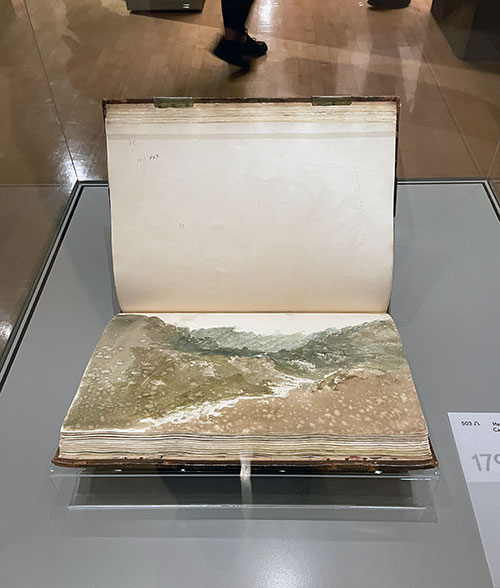

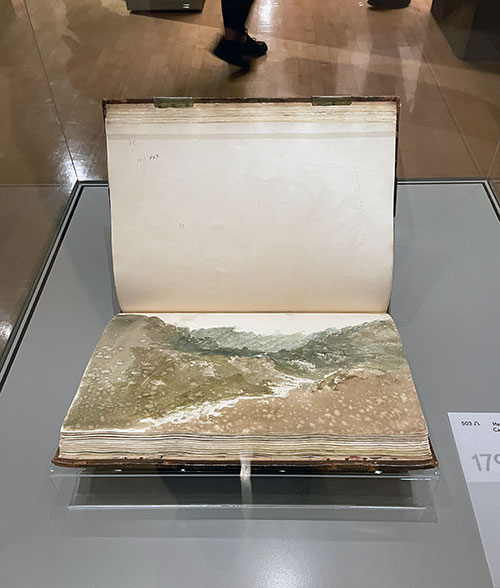

Beim zweiten Anschauen konnte ich mich auf die Werke konzentrieren bzw. die paar, die ich mir für diesen Besuch ausgesucht hatte, denn ich komme noch zehnmal wieder. Ich mag an Turner, wie man am letzten Satz meines Blogeintrags zu seinen Reisen ahnen kann, seine Art, Licht einzufangen und abzubilden. Und so versank ich, ohne groß auf Titel und Entstehungsjahre zu achten, in seinen Farbflächen, ging so nah ran wie möglich, um die von ihm teilweise ruppig bearbeiteten Leinwände zu betrachten, stellte fest, dass man manchmal sogar die Leinwand noch durchschimmern sah, was mich eigentümlich anrührte, weil es mir so modern vorkam, so sehr anders als die zugepuderte, überirdisch schöne französische Landschaftsmalerei, mit der ich etwas auf Kriegsfuß stehe, weil sie halt so überirdisch ist. Ich mochte die Stofflichkeit, die Nähe, die der Maler zuließ, die Offenheit seines Arbeitsprozesses. Deswegen freute ich mich auch über die Skizzenbücher, die ich ebenfalls im Blogeintrag erwähnt hatte. Vor allem das nassgeregnete Büchlein mochte ich sehr gern, auch weil mich sein größeres Format überraschte; ich hatte beim Schreiben darüber nie auf die Maße geachtet. Auch die Seite rührte mich an, weil ich es spannend finde, mal eben einen Regenschauer aus dem 19. Jahrhundert vor mir zu sehen.

Turner kam mir moderner vor, als ich es bei seinen Seestücken erwartet hatte. Dass ich das flirrende Venedig (die Brücke links im Bild!) und die fast farblose Ansicht von einem Schweizer Gipfel mögen würde, war mir klar, die fand ich schon als digitales Abbild toll. Wie toll, überraschte mich dann erneut. Vor einigen Bildern gelang es mir, die vielen Stimmen auszublenden, die zu laut eingestellten Audioguides, die Nervensägen, die ihr Handy nicht mit Kopfhörern benutzten, die wenigen Führungen, in die ich geriet, das Handyklingeln, was anscheinend nirgendwo abzuschalten ist. Vor einigen Bildern, meist, wenn ich die Nase 30 Zentimeter vor dem Glas über der Leinwand hatte, sah ich nur noch Farbe und Struktur, Schichten und Material. Und dann wieder Farbe. Und noch mehr Farbe. 100 Jahre vor Rothko hatte ich plötzlich das Gefühl, Rothko anzuschauen und zu versinken. Ich war auch nicht darauf vorbereitet, dass mich ausgerechnet ein Seestück kurz zu Tränen rührte, aber ein winziger Fleck blauer Himmel, wie hingehaucht zwischen Wind, Wasser, Wolken und dem aufgewühlten Meer, auf dem Boote darum kämpfen, nicht unterzugehen, war für mich das Sinnbild der ganzen Ausstellung.

Große Empfehlung.

—

Matthew Perry ist gestorben. Ich schrieb schon einmal darüber, was diese Serie für mich bedeutet (hat?) und ich denke öfter an diesen mir unbekannten Mann, als ich erwartet habe.

—

Ein Thema, um das ich mich anfangs in den sozialen Medien gedrückt habe, war der Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober, weil ich dachte, wen interessiert es, was Klein-Anke zum Nahostkonflikt zu sagen hat. Die Reaktionen darauf haben mich allerdings verstört. Die Blogeinträge, Instagramkacheln, Toots und Posts, in denen das Massaker verurteilt wurde – und dann irgendwann ein „Ja, aber“ kam. Was zum Teufel.

Es gibt kein „Ja, aber“. Die Hamas ist eine Terrororganisation. Ihr Ziel ist es nicht, ein lebenswertes Palästina zu schaffen oder gar an einer Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten, ihr Ziel ist es, so viele Juden und Jüdinnen wie möglich umzubringen. Abzuschlachten, wie wir inzwischen wissen, medial aufbereitet, unter den Augen der Weltöffentlichkeit, die sich nicht mal bei dieser so eindeutigen Lage zu einer eindeutigen Meinung zusammenfinden kann. Die Hamas ist kein Vertreter, mit dem man Politik machen kann, man kann mit ihr nicht planen, man kann ihr nicht vertrauen, man kann mit ihr so wenig zusammenarbeiten wie man mit dem Islamischen Staat zusammenarbeiten kann. Und jedes „Ja, aber“ ist antisemitische Scheiße, die mich einfach nur noch fassungslos macht. „Free Palestine from German guilt“? „From the river to the sea“? Geht weg, folgt mir nicht mehr, lest mich nicht mehr, genau so wie ich euch nicht mehr folge und lese. Es gibt kein „Ja, aber“ nach einem Terroranschlag. Es gibt keine zwei Seiten.

—

„What Hamas wants“ (Archive-Link, ohne Paywall.)

„Many got Hamas wrong. But they shouldn’t have. Again and again, people say they intend to murder Jews. And yet, century after century, the world produces new, tortuous justifications for why anti-Jewish bigots don’t really mean what they say—even though they do.“

„The Decolonization Narrative Is Dangerous and False“ (Atlantic-Gift-Link.)

„In a further racist twist, Jews are now accused of the very crimes they themselves have suffered. Hence the constant claim of a “genocide” when no genocide has taken place or been intended. Israel, with Egypt, has imposed a blockade on Gaza since Hamas took over, and has periodically bombarded the Strip in retaliation for regular rocket attacks. After more than 4,000 rockets were fired by Hamas and its allies into Israel, the 2014 Gaza War resulted in more than 2,000 Palestinian deaths. More than 7,000 Palestinians, including many children, have died so far in this war, according to Hamas. This is a tragedy—but this is not a genocide, a word that has now been so devalued by its metaphorical abuse that it has become meaningless.

I should also say that Israeli rule of the Occupied Territories of the West Bank is different and, to my mind, unacceptable, unsustainable, and unjust. The Palestinians in the West Bank have endured a harsh, unjust, and oppressive occupation since 1967. Settlers under the disgraceful Netanyahu government have harassed and persecuted Palestinians in the West Bank: 146 Palestinians in the West Bank and East Jerusalem were killed in 2022 and at least 153 in 2023 before the Hamas attack, and more than 90 since. Again: This is appalling and unacceptable, but not genocide.“

—

Warum ich doch noch die wenigen Zeilen schreibe? Weil es anscheinend nötig ist.

F. ist noch auf Facebook unterwegs, vor allem, weil er so mit seinen ehemaligen Kommiliton*innen aus den USA in Verbindung bleibt. Letzte Woche setzte er ein „Like“ unter einen Post, in dem ein Bekannter von ihm schrieb, dass er als Alumnus seine Alma Mater weiterhin finanziell unterstützt, er seine Spenden jetzt aber dezidiert an die dortigen jüdischen Einrichtungen anweist. Der Autor des Posts bedankte sich ernsthaft für dieses Like – was F. dazu brachte, auch einem jüdischen Freund von uns beiden per WhatsApp eine Nachricht zu schicken.

Ich hatte mich seit Tagen gewundert, dass prominente jüdische Menschen in den sozialen Medien sich beklagten, dass alle so still seien. Ich dachte, ich muss nicht aktiv darauf hinweisen, dass ich das Existenzrecht Israels als nicht verhandelbar ansehe, dass Antisemitismus absolut zu verurteilen ist, dass jüdisches Leben (glücklicherweise) zu Deutschland gehört. Aber unser Freund wusste es zu schätzen, dass man es aktiv tut. Er fragte sich, warum das von so vielen nicht einfach ausgedrückt werden könne. Alle Posts in Richtung „Wehret den Anfängen“, „Je suis Paris“, „Nie wieder“ seien nichts wert, wenn jetzt alle schwiegen.

Deswegen wollte ich das hier einmal deutlich sagen. Ja, ich ahne, dass ihr wusstet, was ich denke, aber jetzt habt ihr es schriftlich. Ohne Aber.