Was schön war, Mittwoch, 18. April 2018 – Eichhörnchenpinsel

Die dritte Vorlesung, die ich mir in diesem Semester gönne, solange es die Arbeit für Geld und die an der Diss zulassen, hat den verheißungsvollen Titel „Turners Lappen, Courbets Spachtel, Pollocks Eimer – die Utensilien der modernen Malerei“, wobei der Dozent die Moderne nach der Französischen Revolution anfangen lässt. Als Einstieg zeigte er eine Karikatur von Richard Doyle, der sich über die Werkzeuge von William Turner lustig macht und über die ich mich seit gestern freue. (Ich mag Turner, aber ich fand das Bild trotzdem sehr passend.)

Joseph Mallord William Turner by Richard Doyle, woodcut, 1846, NPG D6996

© National Portrait Gallery, London

CC BY-NC-ND 3.0

Auch dieser Dozent hatte gleich nach wenigen Sätzen gewonnen, so wie die Dame am Dienstag, als er meinte, dass er die Klausur am Ende der Vorlesungsreihe sehr dämlich fände (BA- und MA-Quatsch halt, die Kritik hörte ich zum wiederholten Male), aber nicht weil es mehr Arbeit für ihn ist, sondern weil wir als Studis dann dauernd mitschreiben anstatt zuzuhören. Da hat der Mann recht, das habe ich auch zehn Semester lang gemacht: bei jedem Satz überlegt, ob das jetzt klausurrelevant sein könnte. Völliger Blödsinn. Ich hatte eine Dozentin, die am Ende jeder Stunde in fünf Minuten zusammengefasst hat, was sie für wichtig hält; da konnte man hervorragend zuhören, weil man wusste, dass man am Ende nochmal auf dem Silbertablett serviert bekam, was man auf die Lernkärtchen schreiben musste. Allerdings ist es natürlich auch beknackt für die Dozierenden, sich sowas ausdenken zu müssen.

Wie der Titel der Vorlesung schon sagt, geht es um das Instrumentarium, mit dem Kunst hergestellt wird. Klingt erstmal seltsam, aber ich weiß inzwischen, dass solche Wundertütenvorlesungen für mich ideal sind. So schön das war, sich zum Beispiel ein Semester lang exklusiv mit Cézanne zu befassen oder mit romanischer Architektur in Nordfrankreich, so viel habe ich aus Vorlesungen mitgenommen, die erstmal gefühlt ein irre großes Fass aufmachen. Meine bis heute liebste und die, bei der mir dauernd irgendwas wieder ins Hirn fällt, wenn ich irgendwo was angucke, ging über wichtige Ausstellungen des 20. Jahrhunderts – und da war alles dabei: fotografische Ausstellungen, Gemälde, koloniale Objekte und wie sich die Diskussionen darüber verschoben haben, die erste documenta oder grundlegende Ausstellungen wie When Attitudes Become Form (1969), die neue Präsentationsformen für Kunst erarbeitete. An jeder dieser Ausstellungen hing ein Rattenschwanz an Künstler*innen, Ideen, Denkweisen und Theorien, so dass ich viel mehr mitnahm als ich jemals erwartet hatte.

Ich ahne, dass diese Vorlesung eine ähnliche werden könnte, denn wenn man mit dem Werkzeug beginnt, kann man daran auch an vielem weiterdenken. Gestern sprachen wir ganz grundlegend über den Unterschied zwischen Werkzeugen und Instrumenten. Der Dozent begann mit Ernst Kapp, dessen Organprojektion davon ausging, dass die gesamte Welt um uns herum sich am menschlichen Körper orientiert bzw. eine Verlängerung oder Analogie zu ihm sei (Hammer – Hand, Fernrohr – Auge etc.). Eine Lexikon-Definion beschrieb den Unterschied zwischen Werkzeug und Instrument: Ein Werkzeug hinterlässt Spuren (Meißel), ein Instrument nicht (Lupe), wobei der Dozent meinte, bei einem Skalpell stoße diese Definition vielleicht an ihre Grenzen.

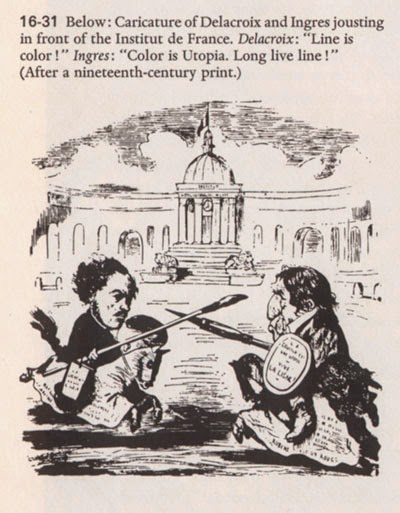

Wir hangelten uns ein bisschen durch die Geschichte von Werkzeugen und hörten, dass einige mittelalterliche Zünfte sich einmal beim Magistrat beschwert hätten, dass Maler ihre Werkzeuge, also die der Küfer oder Wagner, benutzten; anscheinend definierten sich Handwerke auch über ihre mechanischen Hilfsmittel und nicht nur über ihre Tätigkeit. Wir sprachen über den Konflikt der Renaissance zwischen disegno und colore, den ich schon im ersten Semester gelernt hatte, also dem Konflikt zwischen der Umrisszeichung, die dem Geist des Künstlers/der Künstlerin entspringt und damit einen höheren Wert habe als die olle Farbe, die von Gehilfen eingepinselt werden könnte. (Wolfgang Kemp hat das ganze etwas ausführlicher aufgedröselt. Herrn Kemp hatte ich euch gestern schon empfohlen, von dem Mann kann man halt auch alles lesen.) Dieser Konflikt zog sich bis in die Moderne; der Dozent zeigte uns eine weitere Karikatur, bei der sich Delacroix und Ingres duellieren, jeweils mit Pinsel oder Zeichenfeder bewaffnet.

(Ich habe keine Quelle gefunden. Böses Internet.)

Dieser grundlegende Konflikt spiegelte sich auch in der Ausbildung von Künstler*innen wider: In Frankreich war man für die theoretischen Grundlagen an der Akademie eingeschrieben und lernte das praktische Malen bei einem Künstler selbst im Atelier. Ingres war der Meinung, Malen ließe sich in wenigen Tagen lernen, das Wichtige sei die Zeichnung bzw. vor allem die Idee dahinter. (Ich verkürze hier alles sträflich. Bitte gehen Sie in die nächstgelegene Bibliothek und vertiefen das selbständig.)

Von der Ausbildung kamen wir auf die technischen Grundlagen der Werkzeuge. Hier veränderte die industrielle Revolution so einiges. Bei der Pinselherstellung merkte ich mir den völlig sinnlosen Fakt, dass im Italien des 15. Jahrhundert acht Eichhörnchen ihre Schwänze für einen Pinsel lassen mussten. Das war natürlich perfektes Twitter-Material, und ich glaube, das wird mein erfolgreichster Tweet in zehn Jahren, wenn man Likes und Retweets zugrunde legt. Social-Media-Managerinnen und lehrende Kunsthistorikerinnen aufgemerkt: Mit schrägem Quatsch kriegt man alle.

Zurück zur industriellen Fertigung: Nun konnten Borsten und Haare maschinell hergestellt werden. Die lustige Metallklammer, die man heute von Pinseln kennt, die die Haare festhält, stammt auch aus dem 19. Jahrhundert. Und: Auch Leinwände, Farbkästen und Paletten wurden nun Massenware, was auch dazu führte, dass viele Laien sich auf einmal in die Landschaft stellten und malten. Malen wurde bürgerliche Unterhaltung und Entspannung und verlor viel von ihrem Nimbus als geniale Meisterschaft. Wir sahen ein Bild eines englischen Herstellers, der zur Leinwand auf der Staffelei auch gleich den Sonnenschirm dazu anbot, der an der Staffelei befestigt werden konnte.

Auch Farben mussten nun nicht mehr mühselig angemischt werden. Farben, die chemische Elemente im Namen tragen, wie Chromgelb oder Kadmiumrot, sind Kinder des 19. Jahrhunderts. Marcel Duchamp, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts für seine Readymades rechtfertigen sollte, meinte spöttisch, da Farben und Leinwand auch schon „ready-made“ seien, also vorgefertigt und nicht mehr handgemacht, sei Ölmalerei eigentlich auch nur eine Assemblage von Readymades.

Ich saß zum Schluss mit glücklich-roten Bäckchen im Hörsaal, denn alle diese wunderbaren Geschichten waren genau das, was ich mir erhofft hatte: ein wilder Ritt durch verschiedene Themen, die mich alle zum Weiterdenken animieren. Nächste Woche: Paletten! Übernächste Woche: Pinsel! Ich bin sehr gespannt und habe hoffentlich noch ein paar Eichhörnchenfakten parat.