Dienstag, 23. März 2021 – Grünes Curry

Gefühlt war gestern einer der „Getting things done“-Tage, das tat zur Abwechslung ganz gut. Damit meine ich nicht die Dokumente auf meinem Laptop, bei denen man nie sieht, dass man etwas geschafft hat, man weiß es nur, weil man acht Stunden an ihnen rumgepuschelt hat. Ich meine Dinge wie Altglas wegzubringen oder ähnliches.

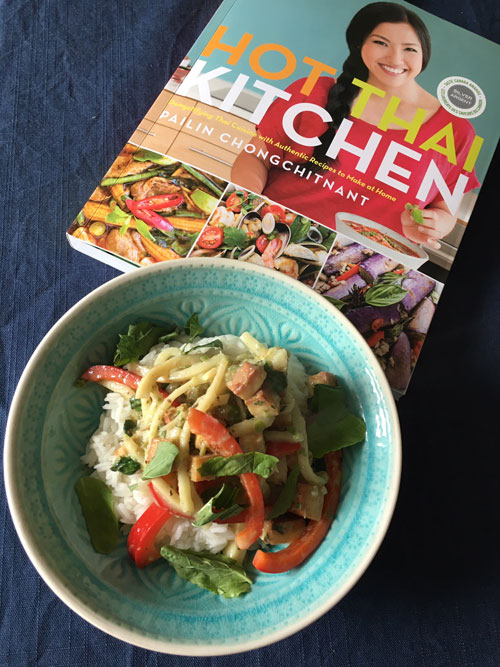

Ich koche im Moment meist nichts bloggenswertes, weil es grundsätzliche Dinge sind, mal ein Sandwich, die übliche Gemüse-mit-irgendwas-Pfanne, der Kram halt, den ich koche, wenn was weg muss, was dauernd ist. Auch aus Infektionsschutzgründen versage ich mir den Asialaden recht oft, weil ich mich in ihm immer noch nicht gut genug auskenne, um blind mein Körbchen zu befüllen, wie ich das im Edeka nebenan mache, um so schnell wie möglich wieder draußen zu sein. Aber gestern wollte ich dann doch mal wieder hin. Ich redete mir ein, dass ich dringend das grüne Curry aus dem wunderbaren Hot Thai Kitchen von Pailin Chongchitnant nachkochen müsse, wo ich das rote und das schlammfarbene schon bewältigt hatte (und nicht verbloggt habe, wie ich gerade irritiert feststelle). Ich notierte alles, was ich nicht im Haus hatte – Zitronengras, Galangal, Thai-Basilikum und vor allem grüne Chilies. Korianderwurzeln waren noch vom letzten Besuch im Kühlschrank, Shrimp Paste, Palmzucker, Fischsauce, Schalotten und Knoblauch sind immer da, wobei die Fischsauce zur Neige ging.

Aber zunächst sortierte ich das Altglas und bekam sieben grĂĽne Flaschen in den Rucksack, wie praktisch, dass die meisten Weinflaschen grĂĽn sind. Dann verpackte ich endlich ein paar Klamotten fĂĽr den Altkleidercontainer. Mehrere Blusen, zwei Röcke und ein Pulli waren schon in einem Extrakarton vor zweieinhalb Jahren mit mir umgezogen, vor zwei Wochen hatte ich alles nochmal gewaschen und gebĂĽgelt und jetzt wollte ich sie endlich wegbringen. Was sind schon 30 Monate unter Freunden. Ich legte die Kleidung in eine MĂĽlltĂĽte, verpackte diese in meine ĂĽbliche Einkaufstasche, setzte die FFP2-Maske fĂĽr den Gang durch das Treppenhaus auf und schlenderte zum Altglascontainer. Danach ging’s zum Kleidungscontainer, und der liegt quasi auf direktem Wege zum Asialaden, weswegen ich ĂĽberhaupt auf die Idee kam, noch einen Abstecher dorthin zu machen.

Alle Zutaten bis auf Thai-Limettenblätter bekommen, schade, aber dann reibe ich eben die Schale einer Bio-Limette ins Curry. Außerdem musste ich dringend Majo nachkaufen und wenn ich schon mal da bin, gibt es auch immer eine Tüte indischen Knabberkram.

Ich war eine gute Stunde damit beschäftigt, die ganzen Zutaten kleinzuschneiden und schließlich zu zermörsern, wobei mir wieder auffiel, was ein echt gutes Geburtstagsgeschenk gewesen wäre: endlich einen größeren Mörser. Meiner hat lausige 11 Zentimeter Durchmesser, ich könnte aber mindestens das anderthalbfache vertragen (siehe die Curryvideos von Chongchitnant). Ich mag den kleinen Racker trotzdem sehr gerne, denn ich kaufte ihn im Zuge des Foodcoachings 2009, das heißt, er war so ziemlich eines der ersten Küchengeräte, mit denen ich meine Ernährung umgestellt habe – von Fertigkram und Nudeln zu ALLEM, WAS DIE WELT HERGIBT. Hach! Ich habe mein erstes Pesto in ihm hingematscht, für diverse Ottolenghi-Gerichte kiloweise Gewürze zermörsert und neuerdings ist dauernd Fischsauce und Palmzucker in ihm, aber: Er ist für Currypasten wirklich zu klein. Seufz. Wenn ich alles halbwegs zu einer Paste bekommen habe, hebe ich die Hälfte davon raus und mache aus dem Rest eine richtige Paste, wonach die zweite Hälfte drankommt, und zum Schluss werfe ich wieder alles zusammen. Auf die Yogamatte musste ich gestern nicht, der längere Spaziergang und vor allem das Arm-Workout am Mörser haben gereicht.

15 Chilis, die aber gut von der ungewohnt sĂĽĂźen Kokosmmilch eingefangen wurden. Ja, das war scharf, aber gleichzeitig ziemlich okay, wie ich ĂĽberrascht feststellte. Ich trinke trotzdem immer Milch zum Curry, sonst halte ich das nicht aus.

In der Washington Post war am Wochenende mal wieder ein Rezept, das mit einem ewig langen Text eingeleitet wurde (möglicherweise hinter der Paywall). Das mag ich in Kochblogs genauso wenig: zeilenweise Geschwafel und 15 Fotos vom fertigen Rezept aus drei Perspektiven, wo ich doch nur wissen will, ob ich alles für dieses Rezept im Haus habe und wie lange es dauert.

Der Text gefiel mir aber ausnahmsweise, denn er war lustig und erwischte mich bei einer Fähigkeit, die ich gerne vergesse, wenn ich koche: Intuition durch Erfahrung. Der Text beginnt so:

„One of the greatest things about having children is that they come out of the womb knowing literally nothing, which means, for a little while at least, they believe you’re the world’s foremost expert on literally everything.

Though I’m perpetually screaming internally over the fact that I have no idea what I’m doing when it comes to parenting, it feels good to be heralded as a genius in the sciences (gravity is magic), the arts (da Vinci was a time traveler), and 18th-century German philosophy (God is a 100-foot tall-robot).

But, eventually, the children get older. They learn to read, they learn to reason, they learn to Google. The cracks in the literacy long con begin to show, and by the time middle school rolls around, those cracks have become craters your kids will gladly lob grenades made of logic and algebra into. While I may no longer be their go-to when it comes to chemistry or Kierkegaard, I have realized there are areas where I am not merely proficient but masterful. For example, I can fold fitted bedsheets. I can fix a leaky faucet. Last year, I kept a basil plant alive for 10 whole months. And, I can cook. Damn well, I may add.“

Es geht im Text um Key Lime Pie, fĂĽr den man unter anderem Cracker zermahlen und mit Butter wieder zu einem Teig verbindet, um ihn in eine Form zu pressen.

„Though I’ve had plenty of experiences in the kitchen, this existential epiphany was recently cemented when my 13-year-old son asked me to teach him to make key lime pie. Now as far as pies go, key lime is quite possibly the easiest one to execute in the whole dang taxonomy: You make a graham cracker crust, you do a little stirring, you toss it in the oven, bada bing bada boom you got pie. It’s so simple that I didn’t think there was anything about key lime pie that could qualify as a teachable moment. Then, I let a middle-schooler loose in the kitchen. I will never underestimate key lime pie, and its ability to break a person, ever again.“

Die Autorin beschreibt, wie ihr Kind damit Schwierigkeiten hatte, die richtige Teigkonsistenz zu finden oder mit einem Schneebesen eine Masse zu vermischen. Sie erinnert sich daran, wie es ihr als Anfängerin ähnlich erging: Wie muss sich der Teig anfühlen, um richtig zu sein, wie presse ich ihn in die Form – eher locker, eher Beton? – und wie bewege ich mein Handgelenk, um dieses komische Silberding in meiner Hand zu einer vernünftigen Bewegung zu kriegen?

Ich mochte den Text sehr, das Rezept war mir schon egal, weil es mich daran erinnerte, dass auch ich inzwischen diese Erfahrung habe, ohne es wirklich mitzukriegen. Das merke ich am meisten, wenn ich einen Hefeteig zubereite. Bei anderen Kuchenteigen verlasse ich mich meist auf die Rezepte und gucke, was dabei rauskommt. Bei Hefe weiß ich aber genau, wie er sich anfühlen muss (beim Hefezopf arbeite ich immer nach Gefühl), wie er aussehen muss (beim Pizzateig will ich eine ganz bestimmte Konsistenz, die anders ist als beim Zopf), wie er sich ausrollen lassen muss (bei Croissants eh das Wichtigste). Auch bei Saucen gucke ich inzwischen eher, bevor ich koste, ich weiß durch einen Blick und nicht durch das, was auf dem Löffel ist, ob sie noch einkochen müssen oder nicht (meistens). Ich weiß halbwegs, wie man ein Messer hält und damit umgeht, ich weiß, wie man Kräuter hackt und Zwiebeln schneidet, ich kann einen Kuchen im Ofen anschauen und weiß, dass er noch nicht durch ist (ebenfalls meistens). Und wenn ich mir Videos anschaue, in denen Köchinnen Thai-Currys zubereiten, weiß ich auch, was ich alles noch nicht kann, weswegen Videos super sind. Und Kochbücher, die mir sagen, wie Dinge aussehen oder sich anfühlen müssen, damit ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Oder Kochblogs, die nicht nur Fotos vom fertigen Produkt zeigen, sondern auch den Zwischenschritten – wie sieht ein Teig aus, wenn er vom Löffel fließt? Wie stückig ist stückig? Diese Fotos spare ich mir immer, weil ich alleine vor mich hinkoche und niemanden habe, der meine Hand beim Rühren aufnimmt, und ich außerdem alle Konzentration für den Koch- oder Backvorgang brauche, gerade jetzt im Corona-Matschbirnen-Zustand. Aber ich bin dankbar für alle, die mir das anbieten können, damit ich hier locker vor mich hinplaudern kann, Kirschkuchen, kein Ding, hier Teig, da Streusel, zack, fertig. Bis ich das hingekriegt habe, musste ich auch erstmal zehn halbgare Kuchen produzieren und ich koche immer noch Rezepte nach, die so gar nicht klappen, oder lasse Milchreis anbrennen (das war eine Lektion in Demut) und werfe Pfannkuchen aus der Pfanne (okay, das war Übermut).

Ich merke beim Kochen, genau wie in so ziemlich allen anderen Lebensbereichen auch, was ich mir beim Weintrinken irgendwann mal gemerkt habe: If you want to develop a palate, develop a palate. Wenn du irgendwas können möchtest, dann mach’s einfach dauernd. Trink mehr Wein, guck mehr Kunst, schlag mehr Mayonnaise auf, und irgendwann wendest du Pfannkuchen in der Luft, ohne dir vorher selbst Mut zusprechen zu mĂĽssen. Bada bing bada boom.