Meine Eindrücke zum Stück Philipp Lahm von Michel Decar, das F. und ich am Dienstag abend im Marstall sahen, wollte ich eigentlich schon gestern aufschreiben, aber eine fast schlaflose Nacht mit anschließender fieser Müdigkeit tagsüber kam mir dazwischen. Außerdem hadere ich seit dem Stück mit meiner fast täglichen Überschrift „Was schön war“.

Philipp Lahm hat mir sehr gut gefallen, mich aber gleichzeitig auf vielen Ebenen angefressen. Und gerade als ich mich ärgern wollte, weil mich ein Theatersatz anfrisst, dachte ich, nee, das ist ja nur Theater, du bist ja gar nicht gemeint. Aber klar bin ich als Publikum gemeint und war wieder angefressen. Dann habe ich mich brav zusammengerissen und gedacht, du bist schon richtig so in deiner gelackten Mittelmäßigkeit, auch wenn die dir gerade fies vor Augen geführt wird in der Person eines fiktiven Fußballers, und das ist auch völlig okay, sich dauernd über sein eigenes Leben zu freuen und Dinge aufzuschreiben, die schön sind.

„Fernsehen und früh ins Bett gehen, das ist eine Haltung.“

(Zitat aus dem Stück.)

Philipp Lahm arbeitet sich an der Oberfläche ab, die wir alle herumtragen und weigert sich, in die Tiefe zu gehen, genau wie sich ganz vielleicht auch der echte Philipp Lahm dafür entschieden hat, öffentlich nur Oberfläche zu sein, unangreifbar, immer diplomatisch, immer beherrscht. Vielleicht hat der Mann keine Abgründe, vielleicht ist der ja wirklich so. Und so einer Figur, die sich mit Sätzen über die Mittelmäßigkeit und den Mainstream über 90 Minuten Spielzeit (Fußball/Theater, die Wortgleichheit fällt mir erst gerade beim Schreiben auf) rettet, sehen wir halt zu. In seinem Ikea-Wohnzimmer, in dem ich natürlich sofort eine Vase wiederentdeckt habe, die gerade bei mir auf dem Küchentisch steht. Vor einer Green Screen, einer Videoleinwand und vor einer dieser klappbaren Plastiktafeln mit Sponsorenaufklebern, vor denen im Stadion die armen Fußballer schlaue Antworten auf die immer gleichen doofen Fragen geben müssen. Auch damit spielt das Stück (ich zitiere aus dem Kopf und daher vermutlich falsch:)

(Off-Stimme:) „Philipp Lahm trifft sich mit einem Reporter von The Sun bei Burger King am Münchner Hauptbahnhof. „Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie den Weltmeister-Pokal in den Händen …“ [usw.]“

Das wird im letzten Interview sehr schön karikiert, als sich Philipp Lahm mit der Schülerzeitung Stachelbeere (eine große Verneigung für diese Namensgebung) irgendwo trifft und gefragt wird, wie er sich fühlte, als er zum ersten Mal hörte, dass die Dinosaurier ausgestorben sind.

Sonst erfahren wir noch Lieblingsbuch und Lieblingsfilm dieses mittelmäßigen Mannes („Mein Lieblingsbuch ist Die Unendliche Geschichte und mein Lieblingsfilm ist die Verfilmung von der Unendlichen Geschichte.“) Aber ab und zu setzt sich die Figur auch damit auseinander, dass ihm eben diese Mittelmäßigkeit immer vorgeworfen wird. Er behauptet, dass eigentlich L’Avventure von Antonioni sein Lieblingsfilm ist, weist aber weitere Theorien zurück, dass sein Leben eigentlich falsch sei. Manche Leute sagten, dass er sein Lieblingsbuch gar nicht kenne, denn das sei in den 1920er Jahren in einer Sprache geschrieben, die er nicht verstehe, und auch seine Frau sei nicht die richtige – vielleicht sitzt die Frau seines Lebens auf Korsika und trinkt Kirschsaft? Aber dann vergewissert er sich schnell selbst: Nein, die Frau seines Lebens sitzt da hinten im Wintergarten.

Wintergarten ist ein schönes Stichwort. Es fallen ständig Stichworte, die assoziativ sind und bei denen man sich an die eigene Nase fassen kann. Katar – dabei denken Bayern-Fans auch an die blöden Trainingslager vor Ort und die Partnerschaft mit dem Flughafen, der per Bandenwerbung zu sehen ist. Das wird aber alles nicht angesprochen, nur das Wort fällt und wer damit etwas assoziiert, ist halt selber schuld. Deswegen bin ich selber schuld, wenn ich mich angefressen fühle, weil mir jemand durch ein Stück zu verstehen gibt, dass es vielleicht nicht mein Job ist, nur schöne Dinge aufzuschreiben, sondern stattdessen heute auf die Demo gegen das Polizeiaufgabengesetz um 13 Uhr auf dem Marienplatz zu gehen, was ich nicht tun werde, weil ich lieber Blogeinträge schreibe und über deren Titel nachdenke und außerdem ist es zu warm.

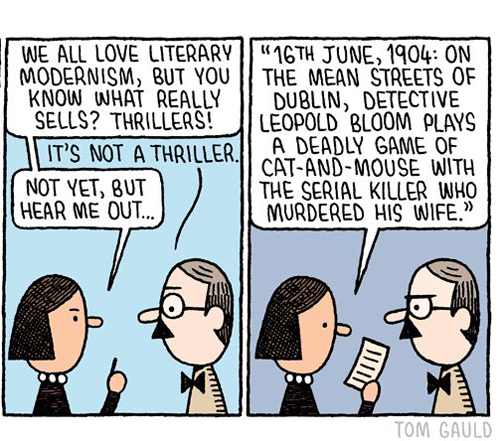

Im Stück kommt nur eine Person vor, nämlich der fiktive Lahm, aber das wird kurz gebrochen, als der ebenso fiktive Autor eines Films über Lahm darüber sinniert, worüber man eigentlich schreiben soll, wenn man sich an einem derart unfassbaren Menschen abarbeitet. Autor Decar beschreibt das selbst so:

„Was soll denn passieren in so einem Stück? Auf den ersten Blick denkt man sich: ist doch eine völlig reibungslose Biographie, die der Lahm hat. Also dramaturgisch beschrieben: Es wird besser, dann wird’s noch ein bisschen besser, dann wird’s noch ein bisschen besser und dann hört es auf. Die Dramaturgie geht steil nach oben und man wartet vergeblich auf den FALL. Man sieht den RISE, den RISE, den RISE, den RISE und wartet: Wo kommt denn jetzt der große Skandal? Wann gibt’s die große Enthüllung? Wann kommt der Knall? Aber stattdessen hört der einfach auf zu spielen und zwar ein Jahr vor Vertragsende und sagt: Ich hab keine Lust mehr. Ich verzichte auf ein paar Millionen und bin jetzt raus. Ciao.“

Genauso fühlt sich das Stück auch an. Zwischendurch könnte es eventuell zum Fall kommen, darüber denkt auch Lahm nach und erzählt von einer Spritztour an den Tegernsee, die eventuell an einen Abgrund führt, aber vielleicht auch nicht. Der Mann macht eben alles richtig – und will uns davon überzeugen. Er singt ein Lied für die EU, er macht Werbung fürs Wählen, und er gibt gute Tipps für den Alltag: „Sagt Nein zu 19-jährigen Prostituierten, denn sie sind nie wirklich so alt, sagt Nein, wenn ihr eine Lufthansa-Maschine entführen sollt, sagt Ja zu Fahrradhelmen.“

Ich persönlich habe den Abend nicht nur wegen der Performance von Gunther Eckes sehr genossen, sondern auch, weil der Text schlicht gut ist. Der funktioniert vermutlich auch in Leseform, aber alleine für den Monolog darüber, wie Philipp Lahm sich etwas bei Foodora bestellt, sollte man sich das Stück anschauen. Ich werde das vermutlich noch mal tun.

„Manche sagen, dass das Glück nur existieren kann, wenn es auch das Unglück gibt. Aber das glaube ich nicht.“

—

F. und ich sprachen über das Stück bei Pfälzer Wein und Wurst- bzw. Käsebrot, was meiner Meinung nach ein sehr passendes Ende des Theaterabends war. Dann übernachteten wir bei mir. Oder zumindest F. übernachtete. Ich döste kurz weg, wachte dann wieder auf – und blieb die ganze Nacht lang wach. Irgendwas saß ich lesend am Küchentisch, dann spielte ich Candy Crush auf dem Sofa, dann versuchte ich diverse Dinge, die bei mir sonst eigentlich dazu führen, dass ich schlafen kann, aber dieses Mal ging gar nichts. Erst gegen 5 schlief ich ein und war dementsprechend gerädert, als der Wecker klingelte. Theoretisch hätte ich einfach im Bett bleiben können, aber die Eichhörnchenvorlesung lockte. (Ich nenne die Vorlesung über Materialien der modernen Malerei inzwischen Einhörnchenvorlesung.) Also quälte ich mich aus dem Bett und radelte katzengewaschen und ohne Kaffee, weil keine Zeit mehr, in die Uni, wo ich spannende Dinge über das Palettmesser erfuhr.

In der vierten Sitzung verstand ich endlich den Impetus für diese Vorlesungsreihe: Es geht dem Dozenten darum klarzumachen, dass die Wahl von Material und Farbe nicht nur eine künstlerische Funktion hat, sondern manchmal auch eine politische. So wie die Dachshaarpinsel alles schön zupuschelten und die Realität vor der Tür ließen, sorgte das Palettmesser für eben diese Realität auf der Leinwand.

„Ich denke, die BRD ist als Staat ganz okay.“

Ich dachte bisher, Courbet wäre der erste gewesen, der das Palettmesser zum Farbauftrag genutzt hatte, anstatt nur damit Farbe auf der Palette anzumischen, wie der Name des Werkzeugs schon sagt, aber laut Dozent hatte sogar Rembrandt das schon gemacht. Courbet war allerdings der erste, bei dem die Benutzung einen programmatischen Hintergrund hatte. Courbet gilt heute als Begründer des Realismus, also der Malerei, die sich nicht mehr damit begnügt, anämische Adlige oder biblische Sagen zu pinseln, sondern Menschen, denen wir täglich begegnen. Sein vermutlich bekanntestes Werk sind die Steinklopfer, die wir gestern auch zu sehen bekamen. Gerade für Stein und Felsen nutzte Courbet den flächigen Farbauftrag, der durch das Messer möglich war. Dass er nicht nur Menschen malte, die hart arbeiteten, sondern dazu auch noch ein Werkzeug – und eben nicht das feine Instrument eines Pinsels – benutzte, war mehr als eine künstlerische Absicht.

Für sein Bild Die Quelle malte Courbet die Haut der abgebildeten Frau brav und schön mit dem Pinsel, für Wasser, Felsen und Blätter nutzte er hingegen das Messer. Das sieht man gut am rechten Arm der Frau, die teilweise von Blättern verdeckt wird. (Danke an das Met, dass man die Bilder schön ranzoomen kann.) Die zeitgenössische Kritik warf ihm vor, eher ein Arbeiter als ein Künstler zu sein, und in Karikaturen wurde er gerne mit Maurerkelle an der Leinwand gezeigt. Sein Kollege Millet, dessen Sämann auch nicht gut ankam, wurde mit Harke statt Pinsel dargestellt.

Mein Lieblingsbild aus der Vorlesung war Vollons Butterklumpen, den ich noch nicht kannte, und der diesen Klumpen eben nicht nur mit dem Messer malte, sondern auch noch eins abbildete. Außerdem sah ich ein Bild von Cézanne wieder, das mich schon in der Vorlesung zu diesem Maler faszinieren konnte: sein Stillleben mit Brot und Lammkeule, das auf der Website vom Kunsthaus Zürich leider nicht zu finden ist, daher hier ein Werbelink. Angeblich ist sich die Forschung immer noch nicht ganz sicher, womit Cézanne den Fleischbrocken gemalt hat; ein Palettmesser würde härtere Kanten erzeugen. Momentan denkt man laut Dozent über Löffel oder sogar nur die behandschuhten Finger nach.

Was ich noch nicht kannte: Cézanne malte auch Menschen in dieser fleischigen, flächigen, fast schon skulpturalen Malweise, hier seinen Onkel als Anwalt. Das Bild L’Oncle Dominique en avocat hängt im Musée d’Orsay, das leider nur winzige Abbildungen hat, daher kopiere ich jetzt mal aus der Datenbank Prometheus ein Detail raus, damit ihr die Malweise vernünftig sehen könnt.

Paul Cézanne: L’Oncle Dominique en avocat (1866), Öl auf Leinwand, 65 x 54 cm, Musée d’Orsay, Paris (Detail).

Der Dozent meinte, dieses Bild sei im Pariser Salon vermutlich nur als Provokation eingereicht worden; Cézanne musste klargewesen sein, dass er damit keine Chance gegen die braven Akademiemaler hatte.

—

Nach der Uni schaffte ich es noch, mir Bücher aus der Bibliothek zu holen und zu Packstation und Supermarkt zu radeln, ohne einen Unfall zu bauen. Zuhause fiel ich dann aber doch ins Bett.

Abends in netter Gesellschaft Pasta mit Bohnen, Brokkoli und Erbsen und einer Kracherzitronenbutter mit Knoblauch.

„Das kann man nicht performen. Das muss man leben.“

(Ja, danke auch, Decar. Ich les jetzt alles von dir nach.)