Die Nacht von Freitag auf Samstag zehrt doch mehr an mir als ich dachte. Wie ich gestern bei einigen Telefonaten merkte, ist meine Stimme fast weg, und ich habe ernsthaft Muskelkater an beiden Seiten. Wir bleiben einfach beim TMI vom letzten Blogeintrag, denn ich habe darüber nachgedacht, wie oft ich mich wohl schon in meinem Leben übergeben habe.

An meine Kindheit kann ich mich nicht erinnern, an den ersten übermäßigen Alkoholgenuss allerdings schon. Also nicht an den Genuss selbst, aber an die Folgen im Bad. Da war ich 16 oder 17, schätze ich. Das reichte, um mir klarzumachen, dass ich das nicht nochmal haben wollte. Es dauerte auch gute zehn Jahre, bis ich diesen Vorsatz vergaß, denn Mitte 20 kam ich auf die Idee, doch mal dieses Haschisch, von dem alle reden, auszuprobieren. Das endete auch im Bad und seitdem kann mir diese Droge gestohlen bleiben. Ich mochte am Kiffen überhaupt nicht, dass ich von einer Sekunde auf die andere in einem neuen Bewusstseinszustand war, anstatt mich wie beim Alkoholgenuss langsam dahinzutrinken. Und wo ich beim Weinchen irgendwann sagen kann, in diesem Maße angetütert reicht, ab jetzt literweise Wasser und ein Taxi, dankeschön, konnte ich den Zustand des Bekifftseins nur aushalten und hoffen, dass er vorbeigeht. Diese Erfahrung fand in meiner damaligen Wohnung in Hannover statt; ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich noch bei einer Freundin in derselben Stadt über der Kloschüssel gehangen habe, ich kann mich an viele Erdbeeren und Rumknutschen erinnern und das Gefühl, sehr sicher zu wissen, heterosexuell zu sein, aber an sonst nicht mehr viel.

In Hamburg wohnte ich in drei unterschiedlichen Wohnungen und ich kann mich nur an ein einziges Gefühl von Fußboden und knien und rumwürgen erinnern, nämlich in der letzten, gemeinsamen Wohnung mit Kai. Das war ein äußerst netter Abend in der Lieblingsweinbar mit einem eher unschönen Ende, aber das war’s wert.

In meiner ersten Münchner Wohnung ging es mir wie es mir Freitagnacht ging: Bauchschmerzen, Hilflosigkeit, kopfüber ins Bad, kein schöner Abend vorweg, vermutlich übermäßiges Frustfuttern. Was das dieser Tage war, weiß ich nicht, jedenfalls kein Frustfuttern oder Drogengenuss, aber ich weiß, dass der Vorgang des Sich-übergebens noch nie so lange gedauert hat. Das kam in vier Wellen über Stunden, bis endlich nichts mehr im Magen war, während ich bei den vorherigen Malen mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass der Vorgang in einem Rutsch (ähem) erledigt war. Deswegen war vermutlich auch nie die Stimme weg und meine Seiten fühlten sich an, als hätte ich zuviel Sport gemacht. Oder wie auch immer sich das anfühlt, das habe ich noch nie hingekriegt, glaube ich.

Ich trinke weiterhin die guten Dalheimer Klosterschätze, habe mir gestern sogar eine halbe Portion Nudeln mit Erbsenpüree zugetraut (blieb drin) und warte nun, bis ich wieder glockenhell vor mich hinplaudern kann, nichts mehr wehtut und die Grundmattigkeit nachlässt. Atemwege sind frei, Geschmackssinn ist da, kein Fieber, danke für die Aufmerksamkeit.

—

Ich wies bereits auf die arte-Doku zu Amsterdam, London und New York hin, inzwischen habe ich alle vier Folgen gesehen. Es kam immerhin eine einzige Historikerin vor, ansonsten durfte ich mir von Männern die Weltgeschichte erklären lassen. Auch in den atmosphärischen Aufnahmen von heute aus den Städten sah man eher selten Frauen; die Banker, die sich motiviert die Hände schüttelten oder dramatisch in gläsernen Aufzügen auf und ab fuhren, waren fast alle männlich, zweimal sah ich eine vermutlich weibliche Person auf hohen Absätzen durchs Bild huschen. Ich unterstelle den Machern inzwischen ernsthaft Absicht und bin darob verstimmt.

Aber immerhin lernte ich durch die Doku das irrwitzige Woolworth-Building kennen, das im Film korrekt als „Kathedrale des Kommerzes“ bezeichnet wurde. Der wohlhabende Herr Woolworth ließ sich seinen Wolkenkratzer im Stil der Gotik bauen, komplett mit Figuren, die ihn zeigen oder den Architekten, der sein eigenes Gebäude im Arm hält; das Motiv findet sich auch gerne auf mittelalterlichen Gemälden, wo Stifter das Kirchlein halten, für das sie gespendet haben. Ich war fasziniert und irritiert von dieser Geschmacklosigkeit, aber falls ich jemals nach New York komme, will ich das Ding dringend anschauen.

Ich lernte auch, warum die Wolkenkratzer in New York so seltsam in die Höhe gestaffelt sind: weil die Nachbargebäude sonst überhaupt kein Licht mehr hätten, wenn alle komplett ihre Grundfläche ausnutzten und in diesen Maßen nach oben wüchsen. Die Regel war: Das Gebäude durfte so hoch sein wie die es umgebende Straße breit. Ab da durfte nur noch ein Viertel der Grundfläche gnadenlos nach oben gehen, der Rest wurde gestaffelt.

Und letzter Smalltalkbrocken: das Penthouse von Marjorie Merriweather Post. Um überhaupt Wolkenkratzer bauen zu können, mussten die Bauherren meist mehrere der kleinen, länglichen Grundstücke in Manhattans Rastermuster aufkaufen. Diese waren Anfang des 20. Jahrhunderts größtenteils bereits bebaut. Frau Post verkaufte ihr Haus mit der Auflage, im neuen Wolkenkratzer ein Penthouse zu bekommen, das bis heute vermutlich die größte Wohnung war, die es je gab: 3000 Quadratmeter über drei Stockwerke mit 54 Zimmern. Hier steht etwas mehr darüber.

—

Wo wir gerade beim Thema sind:

The Story Behind the Most Colorful Apartment Building in NYC. (Via @hellojed)

—

Meinte der Römer wirklich die Pastinake?

Ein Pflanzengenetiker und ein Kunsthistoriker gucken auf alte Gemälde. Traumjob. (Via @ineshaeufler)

„Alle heutigen Nahrungspflanzen sind irgendwann aus unscheinbaren Wildformen hergegangen, die unsere Vorfahren durch Züchtung an ihre Bedürfnisse angepasst haben. De Smet und Vergauwen treibt die Frage um, wie diese Entwicklung von ihren bescheidenen Anfängen in der Jungsteinzeit bis heute verlaufen ist. Archäologische Funde von Samen und Pflanzenresten erlauben zwar, das Erbgut früherer Sorten zu bestimmen, aber die genetische Sequenz sagt zunächst nichts darüber aus, wie die Feldfrüchte aussahen. Wie groß oder klein waren sie? Wie intensiv war ihre Färbung, und besaßen sie noch Besonderheiten, die heutigen Sorten fehlen? Diese Fragen können letztlich nur anhand von zeitgenössischen Darstellungen beantwortet werden.

Die beiden Freunde sehen daher in den unzähligen Abbildungen von Feldfrüchten auf Gemälden, Zeichnungen und Wandmalereien einen ungeheuren Fundus, den die Pflanzenforschung noch nicht angemessen ausgewertet hat. Sie wollen mit dem Bildmaterial klären, ab wann gewisse Feldfrüchte verwendet wurden, wie sie damals ausgesehen haben, wie beliebt sie zu den jeweiligen Zeiten waren und ob sich aus den Darstellungen auch etwas über die Handelsrouten oder die möglichen Ursprünge herauslesen lässt.“

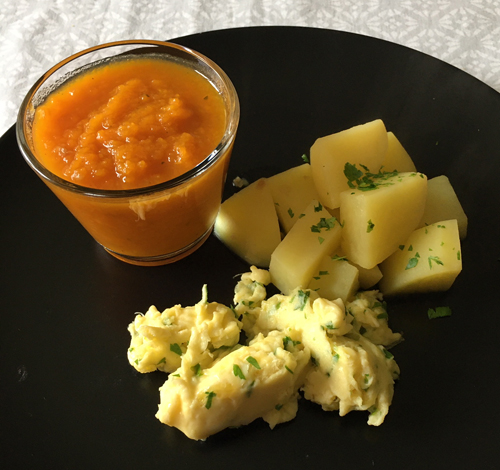

von Paul Ivic. Bei den Zutaten dachte ich zunächst, naja, Kartoffeln und Zucchini halt, aber das schmeckte unerwartet gut und gefiel mir auch von den Texturen her sehr.