Tagebuch, Samstag/Sonntag, 28./29. April 2018 – Sternenstaub und Spargel

Am Freitag im Biergarten fragte mich der ehemalige Mitbewohner, ob ich Lust hätte, ihn am Samstag Mittag zur Eröffnung der ESO Supernova zu begleiten, er hätte da zwei Tickets fürs Planetarium geschossen. Ich so: „ESO? Was fürn Ding? Nie gehört.“ Aber wenn man schon so freundlich gebeten wird, dann geht man natürlich mit. Zuhause googelte ich erstmal, wohin ich Samstag fahren müsste: hierhin.

Samstag bestieg ich die U6 und fuhr erstmals bis zur Endstation Garching Forschungszentrum. Oder anders: drei Stationen weiter als bis zur Allianz-Arena, was bisher immer mein Endpunkt gewesen war. Ein paar Frankfurter und FCB-Fans waren schon an Bord, aber sonst war es leer und ruhig und ich konnte endlich mal wieder in der U-Bahn lesen, was sich in München für mich sonst nie lohnt, weil alle Wege so kurz sind.

Die 400 Meter Fußweg durch die fiese Mittagshitze überstand ich gut, ich war wie seit Wochen brav dick mit Sonnencreme bestrichen. Noch kein Sonnenbrand in diesem Jahr, nicht mal im Stadion, wo-hoo! Am Supernova-Gebäude warteten bereits der ehemalige Mitbewohner und mit ihm noch so dreißig, vierzig Menschen, die wie wir zu den ersten gehören wollten, die sich dieses neue Ding anschauen konnten. Um Punkt 12 öffneten die Türen, eine freundliche Dame wies uns auf die „Picknick-Area“ und die Garderobe im Untergeschoss hin, erklärte, wo die online erworbenen Tickets, für die man einen Code zugeschickt bekommen hatte, nun ausgedruckt werden konnten … und weiter habe ich nicht zugehört, denn wir stratzten sofort zum Drucker, bevor alle anderen Menschen das auch wollten. Ich glaube, es gab nur zwei Drucker, an denen man die Planetariumskarten ausdrucken konnte, was ich ein bisschen unterdimensioniert finde, wenn es denn so ist. Man konnte auch nicht einfach sein Handy auf den Touchscreen legen und lustig losdrucken, sondern musste den Code abtippen. Kein irrer Aufwand, aber es wunderte mich doch. Um uns herum wuselte ein dreiköpfiges Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks, und als mir das auffiel, verfluchte ich meine Sonnencreme dann doch. Ich hoffe, ich glänze nicht zu sehr in irgendwelchen Abendschauen.

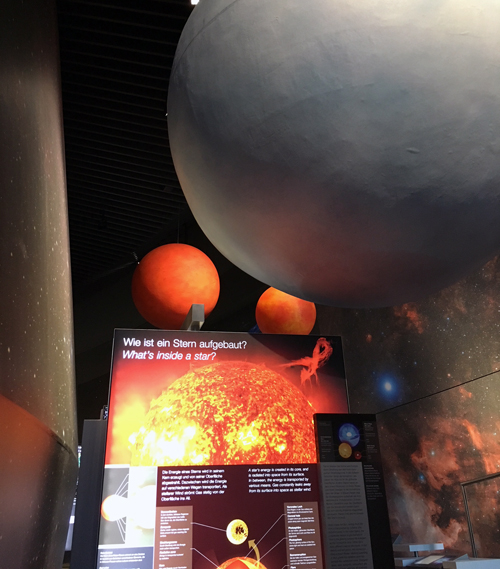

Eigentlich braucht man für die Ausstellung, die sich in einer Spirale vom Erdgeschoss ins zweite Obergeschoss windet, noch ein Ticket, aber wir dachten uns, dass das heute vermutlich egal sei und gingen einfach mal durch, während sich eine Schlange am Drucker bildete. Wir hatten nicht irre viel Zeit, denn die Show im Planetarium sollte bereits um 12.30 Uhr losgehen, daher sind meine Eindrücke sehr verkürzt und vermutlich nicht ausgewogen.

Generell merkte man der Ausstellung an, dass sie versuchte, es allen Besucher*innen recht zu machen – was vermutlich die Schwierigkeit bei dieser Art Museum ist. Es soll nicht zu simpel sein, damit die Erwachsenen sich nicht langweilen, aber auch nicht zu kompliziert, damit die Kinder nicht quengeln. Man wird erstmal von einer Menge, und ich meine einer Menge, Schautafeln erschlagen. Darauf habe ich meist drei Textblöcke wahrgenommen: Oben wird man ins Thema reingeholt und zwar schlauerweise mit einer Frage, zum Beispiel (ich zitiere aus dem Kopf, also vermutlich falsch): „Wie entstehen Gezeiten?“ Erster Gedanke bei mir: Ha, weiß ich. Zweiter Gedanke: Ähm, aber so ganz genau dann auch nicht. Mal die Tafel durchlesen. Alleine für die Formulierung als Frage gibt’s von mir einen didaktischen Daumen nach oben.

Die Antworten auf die Frage waren dann quer über die Tafel verteilt: einmal in äußerst knappen Texten, die groß gedruckt waren, und dann rechts an jeder Tafel kleiner gedruckt, aber ausführlicher. Man konnte also schön im Vorbeigehen was lernen, aber wenn man mehr wissen wollte, konnte man auch mehr lesen. Auch das fand ich recht clever gemacht. Allerdings waren einige der Tafeln nicht optimal beleuchtet, so dass ich manchmal Schwierigkeiten hatte, die Texte zu entziffern, gerade die längeren. Aber: Ich habe brav was gelernt. Auf einer Tafel stand die Frage „Bestehen wir aus Sternenstaub?“ und die Antwort „Fast jedes Atom, das schwerer als Wasserstoff oder Helium ist, wurde durch nukleare Reaktionen im Inneren von Sternen erzeugt. Das gilt auch für die Atome im menschlichen Körper.“ Wir bestehen wirklich aus Sternenstaub! Hach! I feel so special now!

Bei der englischen Übersetzung, die stets gleich mit auf den Tafeln steht, stutzte ich aber des Öfteren, gerade bei der Sternenstaub-Tafel. Dort lautete die Frage in der Überschrift nämlich: „Are we made of starstuff?“, was ich doof übersetzt fand. Inzwischen habe ich mich aber schlau gegoogelt und weiß: Das ist ein Zitat. Trotzdem habe ich an der Tafel was zu meckern, denn die englische Übersetzung des Kurztextes ignoriert den zweiten deutschen Satz und schreibt nur was von „every atom in the universe“ usw. Damit fehlt mir so ein bisschen die schöne Conclusio, aber das mag Texterinnengemecker sein.

Netterweise gibt es nicht nur Tafeln zum Lesen, sondern auch Dinge zum Anfassen. Mit sowas kriegt man mich ja immer, anfassen ist super. Ich kann jetzt behaupten, einen Meteoriten angefasst zu haben und zwei Kilo auf dem Jupiter angehoben zu haben. Letzteres ist vermutlich erklärungsbedürftig: Auf einer Reihe kleiner Tische standen blaue Gewichte, auf denen „2 kg“ stand. Aber: Sie waren nicht alle zwei Kilogramm schwer. Je nachdem, auf welchem Planeten unseres Sonnensystems man sich befindet, wiegen zwei Kilo eben nicht mehr zwei Kilo. Und so hob ich entspannt wenige hundert Gramm hoch, als ich auf dem Mond war, und ächzte, als ich auf dem Jupiter das blaue Ding hochheben sollte. Simpel gemacht, aber lustig. Auf jeden Fall lustiger als die vielen Touchscreens, die ich eher langweilig fand.

Hier steht noch mehr zur Ausstellung und ihren Themen.

Damit war ich auch schon durch, denn die Show im Planetarium begann. Die erste Schwierigkeit war, meinen Sitzplatz zu finden; wenn in der Abendschau eine Dame zu sehen ist, die ihre iPhone-Taschenlampe aktiviert und auf den Knien vor der ersten Reihe rumrutscht, um die Nummern auf den Sitzen zu entziffern – das wäre dann ich, latent schlecht gelaunt wegen so einem Kleinscheiß. Als ich den Sitz gefunden hatte, merkte ich mir für den nächsten Besuch: ein Nackenkissen mitbringen und nicht ganz vorne sitzen. Ich sah im Laufe des Films immer nur gut ein Drittel der Leinwand über mir, und das Umdrehen war unbequem und brachte mir auch nicht irre viel mehr Erkenntnis.

Die ersten zehn Minuten waren ein Live-Vortrag, wo uns der Nachthimmel über Garching am Samstag vorgespielt wurde; wir sahen den Großen Wagen – das einzige Sternbild, das sogar ich Blindfisch finde – und in der Verlängerung den Polarstern sowie das Sternbild des Löwen (würde ich nicht wiederfinden). Mit dem Kopf schräg im Nacken sah ich dann noch die Leier und den Schwan – würde ich auch nicht wiederfinden, fand ich aber lustig, wirklich den Himmel zu sehen, der über mir wäre, wäre ich um 4 Uhr morgens nochmal nach Garching rausgefahren.

Dann begann ein ca. dreißigminütiger Film, der vom Soundtrack her von Pro7 produziert hätte sein können. Drama, baby! Wir hörten etwas über Sternbeobachtung in der Antike (dabei wurde kurz eine von Raffaels Stanzen im Vatikan eingeblendet – die mit Ptolemäus –, was mich sehr freute, denn sie gehören mit zum Schönsten der Kunstgeschichte, das ich kenne), dann arbeiteten wir uns vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild vor, streiften kurz die bemannte Raumfahrt und erfuhren schließlich noch lustige Dinge über die einzelnen Planeten in unserem Sonnensystem. Wobei weder Taikonauten noch Kosmonauten erwähnt wurden, so nebenbei. Bis hierhin fand ich den Film okay, wobei auch hier schnell klar wurde, dass man es irgendwie allen recht machen wollte. Ich weiß nicht, ob die vielen Kinder im Raum alles verstanden haben, aber vielleicht freuen die sich einfach nur über lustige Bilder in der Halbkugel über ihnen. Nach dem Sonnensystem kam dann die Milchstraße dran und der Big Bang … und dann drifteten wir ab in spezifische Erklärungen über Spiralsysteme und Sternhaufen und ab da hatte mich der Film verloren. Ich wusste nicht mehr, wo wir eigentlich hinwollten und was ich mit diesen Infos machen sollte, die mir vorher noch recht logisch aufgebaut schienen. Ich kann mich auch an das Ende nicht wirklich erinnern, vermutlich, weil es kein richtiges Ende war. Nur so halb glücklich ging ich aus dem Saal und verabschiedete mich vom Mitbewohner, der nochmal durch die Ausstellung wollte. Wollte ich nicht, kann ich aber bis zum Jahresende noch für lau nachholen, danach kostet der Spaß Geld.

—

Nach dem Ausflug in die Milchstraße ging ich schnöde einkaufen, ich wollte für Sonntag Spargel haben. Wie schon vor einigen Tagen ging ich dazu in die Futterabteilung vom Karstadt am Nordbad, denn der Spargel hatte mir ausgezeichnet geschmeckt. Dieses Mal war nicht nur eine Qualität vorhanden, sondern es standen Kisten mit den Beschriftungen I bis III herum, und die Erzeugerin saß selbst dahinter und wog ab. Vor mir suchte eine Dame sich mehrere Stangen aus der IIIer-Kiste aus, ließ sie abwiegen und ging ein paar Schritte weg. Während ich mich an der Ier-Kiste bediente, zählte sie ihr Portemonnaie durch und bat die Erzeugerin, ihr doch noch zwei Stangen in ihre Tüte dazuzulegen. Sie ließ es erneut abwiegen und bat um noch zwei Stangen. Mir fiel wieder einmal ein, dass andere Menschen mehr als ich auf Euro und Cent achten müssen, wenn es um Nahrungsmitteleinkäufe geht. Ich freute mich, dass die Dame sich augenscheinlich freute, sich vier Stangen Spargel mehr leisten zu können als vielleicht geplant, war aber gleichzeitig auf einmal sehr kleinlaut, als ich mein Kilo zur Kasse trug, das ich mir hatte einpacken lassen ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wieviel es wohl kosten würde.

—

Den Rest des Tages verbrachte ich vor der Bundesliga oder mit Buch und Zeitung auf der Couch. Ich hatte in den vergangenen Tagen immer nur das Politik-Buch der FAZ geschafft, nun las ich eine Woche Feuilleton und Wirtschaft nach.

—

Sonntag wollte ich eigentlich am Vormittag in die zweite Ausstellung gehen, die wir für Fehlfarben besprechen, hatte dann aber doch mehr Lust auf einfach zuhause bleiben. Das tat ich dann auch. Viel gelesen, abends in netter Gesellschaft Spargel, Bratkartoffeln, Schinken, Hollandaise und Riesling genossen, ich Sternenstaubkind, ich.