In der Kategorie „Einzelmeister“ betrachte ich ein Werk, meist mit wenig bis gar keinen Vorkenntnissen, schreibe auf, was ich sehe, und gehe dann in die Bibliothek, um mir etwas Wissen anzulesen. Einige der Arbeiten Parrs kannte ich, vor allem The Last Resort, das Foto vom Gourock Lido kannte ich nicht.

—

Was ich sehe:

Gourock Lido ist eine Fotografie im Querformat. In der Ausstellung Souvenir im Kunstfoyer München hing es an einer einzelnen Wand und musste nicht mit neben ihm gehängten Werken um meine Aufmerksamkeit buhlen. Aber ich glaube, auch in Gesellschaft wäre ich länger vor diesem Bild stehen geblieben. Es fällt aus den weiteren Bildern der Ausstellung heraus; es wirkt großflächiger, weniger detailreich, weniger grell und bunt. Das mag daran liegen, dass das Bild von großen Farbflächen beherrscht wird und der Mensch, Parrs Lieblingssubjekt, fast nur Beiwerk ist.

In der unteren Hälfte des Bildes ist ein öffentlicher Pool zu sehen. Das Blau des bewegten Wassers entspricht fast dem der Balustrade, die das Schwimmbad vom ebenfalls bewegen Fluss trennt, der direkt hinter dem Bad zu sehen ist. Das Blau findet sich auch in den Pollern im Bildvordergrund wieder sowie im Papierkorb in der Bildmitte, der mit einer hellen Werbung beklebt ist. Rechts und links vom Papierkorb stehen weiße Liegestühle, nicht ganz ordentlich, vielleicht hat der Wind, der das Wasser aufwühlt, auch die Liegen etwas verschoben. Sie sind komplett unbelegt, das Wetter lädt nicht unbedingt dazu ein, sich auf ihnen auszuruhen. Ein einzelner männlicher Schwimmer in dunkler Badehose zieht trotzdem seine Bahnen.

Ignoriert man den Fluss und den weiteren Bildhintergrund, der die obere Hälfte des Bildes einnimmt, hat das Bild etwas Friedliches, fast Niedliches. Ein kleiner roter Rettungsring ist links im Bild zu sehen, im Vordergrund steht ein ins lachsfarben ausgeblichener Hochsitz für den derzeit anscheinend abwesenden Bademeister.

Aber hinter dem knackigen Blau wälzt sich der dunkelgraue Clyde entlang, auf seinen Wellen blitzen ab und zu weiße Schaumkronen auf. Am rechten Bildrand scheint ein kleines Segelboot dringend in den Hafen zurückzuwollen. Man kann das Ufer des Flusses kaum erkennen, es geht, nur durch eine schmale helle Linie angedeutet, direkt in eine bergige, dunkelgrüngraue Landschaft über, die unter einem tiefen, grauen Himmel hängt. Ein Sturm zieht auf.

—

Was ich las:

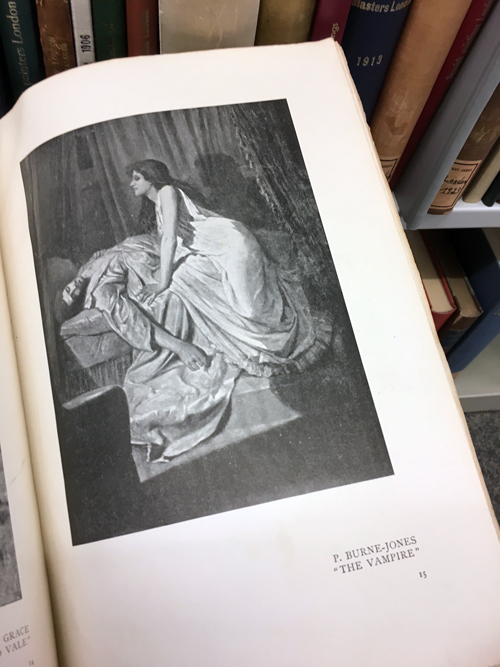

Anscheinend bin ich nicht die einzige, die von diesem Pool-Bild fasziniert ist. Catrin Barnsteiner begann ihren Artikel in der Welt vom 16. Dezember 2007 auch mit diesem Bild, und sie sagt auch, was ich über Parrs Werke denke, auf denen zum allergrößten Teil Menschen zu sehen sind: Er macht sich nicht über seine Subjekte lustig, auch wenn diese vielleicht nicht normgerecht aussehen oder skurrile Dinge tun:

„Es ist immer genau der Moment, bevor wir uns eine Pose aussuchen oder gerade nachdem wir die Pose aufgegeben haben und erschöpft die Füße hochlegen. Szenen, wie wir sie hinter Schlüssellöchern finden. Nur: Martin Parr schaut nie durch Schlüssellöcher, das ist gar nicht nötig. Alles, was wir hier sehen, hat sich in aller Öffentlichkeit so zugetragen. Das löst Unbehagen aus – denn: Sind die Leute echt so?

Martin Parr fragt nie vorher, ob er jemand fotografieren darf, damit sich der nicht schnell in Szene setzen kann. Kritiker werfen ihm vor, in seinen Bildern die Menschen bloßzustellen. […] Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum man nicht wegschauen kann von diesen Fotos: Martin Parr fotografiert nicht irgendwen – sondern uns. Alle. Nur – Gott sei Dank und Glück gehabt – dieses Mal bleiben wir unerkannt in der Gestalt einer dicklichen Engländerin mit Badetuch um die Hüften.“

Vielleicht war ich auch deshalb so von Gourock Lido fasziniert, weil dort der Mensch zu einem kleinen Detail wird und nicht im Mittelpunkt steht. Das Bild lebt vom Kontrast des quietschigen Aquamarin zum bedrohlichen Grüngrau, aber auch davon, dass die Natur hier scheinbar die Zivilisation – oder was wir für sie halten – wieder in die Schranken weisen will.

Der Herr im Bild ist übrigens Zahnarzt und hat sich erst viele Jahre nach der Aufnahme überrascht entdeckt. Er meint, das Foto fange hervorragend eine Facette schottischer Schrulligkeit ein: „the eccentric local who decided to go swimming when no one else would.“ In den Kommentaren zum Artikel weist ein Autor darauf hin, dass es wohl nur wenige Menschen gäbe, die von Parr abgelichtet wurden und sich im Nachhinein zu erkennen geben wollen; er verlinkt auf einige Bilder, die man auf den ersten Blick als „unvorteilhaft“ ansehen könnte. Aber auch hier würde ich widersprechen.

Im Podcast zu Parr habe ich es mehrfach gesagt: Meiner Meinung nach stellt Parr nicht bloß, sondern bildet ab, unvoreingenommen und immer im Bewusstsein, dass er selbst nicht besser ist. Seine wunderbare Serie Autoportraits zeigt das recht gut: Dort lässt sich Parr von anderen Menschen (oder Automaten) fotografieren und sieht genauso seltsam aus wie wir alle.

Sandra Phillips nennt Parrs Fotografie „socially observant photography“. Sie beschreibt in ihrem Buch von 2007, wie Parr sich von seinen ersten Gehversuche in Schwarzweiß der Farbfotografie zuwandte, ein Weitwinkelobjektiv sowie mehr Blitzlicht, auch tagsüber, nutzte, um die fast grelle, schattenlose Farbigkeit seiner Bilder zu erreichen. Sie erwähnt einflussreiche Fotobücher, die Parr nachweislich (teilweise spricht er in Interviews oder eigenen Veröffentlichungen selbst darüber) gelesen hat, zum Beispiel Robert Franks The Americans oder Walker Evans Let Us Now Praise Famous Men. Beide zeigen vor allem die amerikanische Unter- und Mittelschicht; auch Parr fotografierte zunächst eher Menschen dieser Klassen in seiner Umgebung, zum Beispiel in New Brighton. Sein Buch The Last Resort zeigt genau diese Menschen. Phillips unterstellt diesen Personen eine gewisse Vulgarität, meint aber auch, dass Parr hier vor allem den Wandel in der britischen Gesellschaft zeigen wollte: Es ginge nicht mehr darum, einfach sein Leben zu leben, sondern sich zu zeigen, materielle Werte zu erringen, in der Arbeiterklasse so zu tun, als sei man schon Mittelklasse.

Im Buch Common Sense konzentriert sich Parr auf die neuen Trophäen dieser Klasse: Tattoos, Fast Food, Gebrauchsobjekte, die in Massen gekauft und weggeworfen werden. Phillips kann dieser Serie nicht so viel abgewinnen:

„These pictures show us what we have become by that we eat. They are frightening – how can people consume so much grotesque food, how can we treat our own bodies so tastelessly and cheaply and with such reckless abandon? All of us have grown too fond of cheap sugar and fat, and of food produced by brand-name companies rather than food made with care. These pictures are as close to hatefulness as Parr has ever come.“ (Phillips 2007, o. S.)

Hier fühlte ich mich arg an die händeknetenden Moralapostel erinnert, die uns zuwimmern, bitte keine Fertigpizza zu essen, wo es doch so schönen Salat gibt. Ich habe eine andere Lesart dieser Bilder, auch weil ich persönlich keine Angst vor Zucker und Fett habe und genau diese Angst bescheuerter und ungesünder finde als das zu essen, was einem halt schmeckt. Hartwig Dingfelder, der für die Bremer Kunsthalle über Parrs Bild Doughnut, Margate aus der eigenen Sammlung schrieb, findet fettiges Essen – und damit die Menschen, die es verspeisen – auch irgendwie bäh:

„Wie ein Alarmsignal wirkt der Schmutz unter den Fingernägeln des Kindes, unappetitlich schimmert der Fettglanz auf der Haut, schmuddelig erscheint der angegraute Anorak im Hintergrund.“ (Dingfelder 2011, 316.)

Spannend, wie unterschiedlich man auf Bilder schauen kann: Ohne dass ich das Kind sehe, das mit dreckigen Fingernägeln zu einem süßen Donut greift, glaube ich, dass dieses Kind gerade sehr glücklich ist und ihm sein vom Spielen angeschmutzter Anorak total egal. Meiner Meinung nach entlarven diese Interpretationen eher die Autor_innen als den Fotografen.

„Das Schöne an Martin Parrs Bildern ist, dass sie nichts wollen. Keine Konsumkritik üben, kein Mahnmal der Wegwerfgesellschaft sein oder die englischen Klassenunterschiede anprangern. Journalisten mit allzu komplexen Interpretationsversuchen warnt Martin Parr dann auch: ‚Ich bin kein Intellektueller. Ich fotografiere nur das, was ich sehe.‘“ (Barnsteiner 2007.)

Val Williams beschrieb diesen entlarvenden Blick sehr schön:

„Martin Parr’s photographs can make us feel very uncomfortable. He has made a comedy about the food we eat, the clothes we wear, the places we go; scrutinized the very way we live our lives. Some might say that Martin Parr has exploited our lack of taste and good judgment by picturing it all, latterly in the brightest of colours, exposing our petty vanities to the world. Others, who have perhaps a more honed sense of the political, […] could insist that Parr has merely recorded a myriad of social ills, the loosening of community ties, the mass embrace of consumerism, the manic pursuit of leisure and global tourism, the vanity fair of the English middle class and the phantasmagoria of the sub-class that emerged in Britain during the 1980s.“ (Williams 2014, 3/4.)

Williams weist auch auf eine Stärke Parrs hin: seine extreme Farbigkeit. Sie nennt sie eine „visual extravaganza“; seine Fotos seien ein Spiegel von, aber kein Urteil über diese Welt. (S. 10.) Manches ist eben einfach sehr bunt und sehr schrill und vielleicht sehr fett oder sehr billig, aber sich darüber zu beklagen, hat für mich den Geschmack des Snobismus. Gerade Nahrung ist heute ein Distinktionsmerkmal; der Weg von „dieses Plunderteilchen ist bestimmt nicht gesund“ zu „Der Mensch, der dieses Plunderteilchen isst, ist nicht gesund und vermutlich zu doof, was Vernünftiges zu essen und liegt mir garantiert auf der Tasche, weil meine Krankenkassenbeiträge steigen“ ist unangenehm kurz und wenn man sich jede beliebige Diskussion zu Essen online anschaut, weiß man, dass viele ihn schon gegangen sind, ohne ihn weiter zu hinterfragen. Für mich ist jeder ästhetisch dampfende Spiced Pumpkin Latte auf Instagram eher ein sozialer, weil distinktiver Kommentar als die Fleischberge, die Parr ablichtet oder die eingeschweißten Süßigkeiten, die bereits an der Folie kleben, weil die Auslage zu warm ist.

Ich gebe zu, ich bin sehr weit vom Gourock Lido weggekommen, aber ich mag Parrs Bildsprache sehr gerne und reagiere etwas gereizt auf manche Unterstellungen. Obwohl ich ihm natürlich genauso Dinge unterstelle, nämlich, dass er kein Problem damit hat, wenn Leute Fast Food essen, rauchen, sich bis zum Hautkrebs sonnen oder in Massen vor der Mona Lisa stehen, ohne das Bild richtig sehen zu können, weil man da halt mal hin muss, wenn man in Paris ist, wo man auch nur hin muss, weil alle irgendwie hinfahren. Ich mag an ihm, dass er scheinbare Nebensächlichkeiten ins Zentrum seiner Arbeit stellt – und dass diese anscheinend keine Nebensächlichkeiten sind, denn sonst würden sich nicht diverse Kataloge an ihm abarbeiten. Auch das Bild vom Gourock Lido, dem ersten beheizten Außenpool Schottlands, ist eigentlich eine Nebensächlichkeit: Das Foto entstand im Rahmen einer Auftragsarbeit, die Parr für den schottischen Architekten John McAsland ausführte. Er sollte die A8 in Schottland fotografieren, aber Parr interessierte sich natürlich eher für die durchschnittlichen Menschen entlang dieser Straße, die teilweise unästhetischen Bauwerke und – natürlich – das Essen. Ich glaube, ich bin in der Ausstellung auch deshalb so lange vor diesem Bild geblieben, weil es eben so untypisch ist. Es zeigt mir nicht die Welt, die ich sowieso jeden Tag um mich herum sehe, sondern eine andere. Aber selbst in ihr findet sich eine Werbung auf dem Papierkorb, vermutlich für Eiscreme, billiges Plastik anstatt solidem Metall und ein Mann mit einer leichten Glatze beim ungelenken Brustschwimmen.

—

Literatur:

Barnett, Laura: „ That’s me in the picture: Ian Galt, swimmer in Martin Parr’s image of Gourock lido“, in: The Guardian, 27.9.2014, abrufbar unter https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/sep/27/gourock-lido-martin-parr-swimmer-in-picture.

Barnsteiner, Catrin: „Die wundersame Urlaubswelt des Mr. Parr“, in: Welt, 16.12.2007, abrufbar unter https://www.welt.de/kultur/article1460820/Die-wundersame-Urlaubswelt-des-Mr-Parr.html.

Dingfelder, Hartwig: „Martin Parr: ‚Doughnut, Margate‘ (Common Sense), 1997“, in: Kreul, Andreas/Riemer, Katja (Hrsg.): Wunderkammermusik, Köln 2011, S. 316/317.

Phillips, Sandra S.: Martin Parr, London 2007.

Williams, Val: Martin Parr, London 2014.

von Kurt Andersen überraschte. Dieser Absatz in der fast hoffnungslosen Rezension in der NYT sorgte dafür, dass ich das Buch lesen wollte: