Links von Samstag, 23. Dezember 2017

Ich sollte nicht mehr erklären müssen, was der Bechdel-Test ist. (Ich überlasse das der Wikipedia.) Einige Autor*innen von FiveThirtyEight haben Schauspielerinnen, Regisseurinnen, Autorinnen und andere Frauen im TV- und Filmgeschäft gefragt, wie ihr persönlicher Nachfolger des Bechdel-Tests aussehen könnte. Unter anderem wurde vorgeschlagen, auch auf Frauen hinter der Kamera zu achten, auf nicht-weiße Frauen, auf die Art, wie Frauen dargestellt werden oder ob ihre Storylines hauptsächlich darin bestehen, zu sterben, schwanger zu werden oder dem männlichen Protagonisten Probleme zu machen.

Kurz gesagt: Damit kommen die 50 finanziell erfolgreichsten Filme von 2016 auch nicht viel besser weg. Totale Überraschung.

„We can’t understand where the industry is falling short until we determine what “short” means by giving ourselves a mark to measure against. As a bare-minimum metric, the Bechdel Test does a good job of showing how amazingly far Hollywood is from gender equality. But it isn’t going to push the industry toward an identifiable goal. Many films that pass the Bechdel Test failed most of the new tests above.“

(Danke an Richard Kähler für den Hinweis.)

—

Do it like Kurt – die Kurt-Landauer-Stiftung e.V.

Aus der aktiven Fanszene des FC Bayern entstand die Kurt-Landauer-Stiftung. Vor ein paar Tagen wurde das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. F. war dabei und berichtet:

„[Die Kurt-Landauer-Stiftung] sieht sich laut Sprecher Michael Linninger als ein weiterer Partner in diesem Netzwerk der Erinnerungskultur, des sozialen Engagements und der integrativen Gesellschaft, und gerade in den heutigen Zeiten scheint ein derartiges Engagement besonders wichtig, um gewissen gesellschaftlichen Strömungen entschieden entgegenzutreten. Dabei ist für die Initiatoren, die allesamt der Fanszene des FC Bayern entspringen, wichtig, dass die Vereinsgeschichte und die Vereinsidentität ein Anknüpfungspunkt sind, um dieses Engagement herbeizuführen und zu bekräftigen. Dabei richtet sie sich an Bayernfans jeglicher Couleur, um diese gerade durch die Leidenschaft für den Verein an diese Themen heranzuführen.

Der Namensgeber Kurt Landauer war bereits als 17-Jähriger im Jahre 1901 als Torwart für die zweite Mannschaft des FC Bayern aktiv, bevor er später in vier Amtszeiten als Präsident die Vereinsgeschichte entscheidend mitprägte. Er verantwortete nicht nur die erste deutsche Meisterschaft 1932, er stand auch für einen internationalen, weltoffenen Fußball ein. Als Jude wurde der Kosmopolit von den Nationalsozialisten verfolgt und aus seiner Heimatstadt München vertrieben, doch er kehrte nach Ende des zweiten Weltkriegs zurück und konnte den FC Bayern als Präsident zwischen 1947 und 1951 abermals entscheidend anführen und ihn in dieser Zeit auf eine solide Basis zu stellen. Wie er in seinen eigenen Worten sagte: „Der FC Bayern und ich gehören nun einmal zusammen und sind untrennbar voneinander.“

—

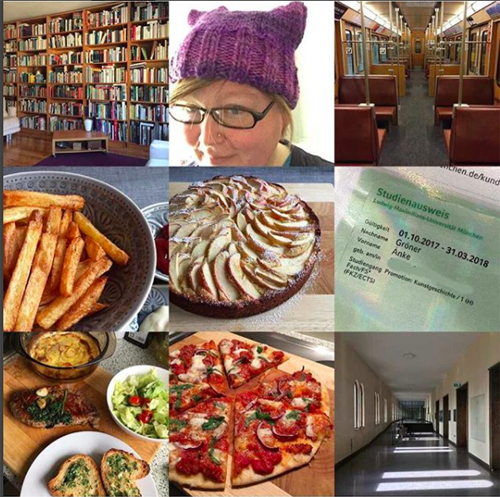

Wortschnittchen veröffentlichte ihren traditionellen Fragebogen bereits gestern (meiner kommt wie üblich am 31. Dezember). Ihr Jahr war äußerst bemerkenswert:

„Als dieses Jahr begann, wusste ich, dass es anders sein würde als alle anderen je zuvor. Nicht nur, weil ich mir ein ganzes Jahr Zeit gegeben hatte. Ein Jahr, in dem ich nur für mich da sein wollte. Nach all den Jahren, in denen ich für den todkranken Mann da war, mein Leben ein Stück weit für seines hergegeben habe, sollte dieses 2017 meines sein. Ohne Arbeit, ohne Verpflichtungen, ohne eine klare Richtung.“

Ich hatte nur zu einem ihrer Sätze eine Anmerkung; sie schrieb, dass sie in diesem Jahr kaum etwas verschenkt hatte. Das sehe ich ganz anders: Wir durften die Autorin per Blog und Twitter begleiten. Für mich sind Einblicke in anderer Menschen Leben immer noch ein Geschenk.

—

Seven Questions to End 2017 with Clarity and Start 2018 with Intention

Courtney E. Martin, deren Buch Perfect Girls, Starving Daughters: The Frightening New Normality of Hating Your Body ich vor längerer Zeit gelesen habe, beantwortet sieben Fragen, die ich recht inspirierend finde. Auch weil man durch die Antworten quasi schon einen Plan für 2018 hat. Mit Frage 4 stehe ich allerdings etwas auf Kriegsfuß; ich will auf niemanden eifersüchtig sein (bin ich natürlich trotzdem), denn für mich ist Eifersucht keine Motivationshilfe. Das ist ungefähr das gleiche wie sich Fotos von dünnen Frauen an den Kühlschrank zu kleben, um selbst weniger zu essen. Ich würde die Frage daher dringend umformulieren wollen in „Wer hat mich in diesem Jahr am meisten inspiriert?“

„1. What was one of the moments I was most proud of this year? What does that tell me about what I want to spend my energy/time/money on next year?

2. Who really enriched my life this year in a big way? Who is someone I am wanting to get to know better in the year ahead?

3. It was a year of resistance for many people. What did I resist most effectively? What did I surrender to?

4. Who did I feel most jealous of this year? What is that person up to that I want to bring more of into my own life?

5. When was I most physically joyful in 2017? How can I get there more in 2018?

6. What is one question that you found yourself asking over and over again this year? What version of an answer are you living your way into?

7. And finally, in honor of Krista Tippett’s beautiful modeling: What makes me despair and what gives me hope right now?“