Laut Runtastic war ich am 30. Oktober zum letzten Mal laufen/walken. Ich habe ein paar Tage pausiert, dann war ich erkältet, dann habe ich mich davon erholt, dann war ich wieder erkältet, und auf einmal ist es fast Dezember, es sind es nur noch wenige Grad über Null in München und ich habe nichts anzuziehen. Also zum Walken.

Als ich im Februar mit dem Sport anfing, zog ich das an, was ich halt im Schrank hatte: eine weite Jogginghose, drei Shirts übereinander und mein uraltes Adidas-Hoodie, mit dem ich in Baumärkten einkaufen gehe oder Zeug schleppe, weil das Ding ruhig staubig oder dreckig werden kann. Ich stieg recht zügig auf enge Tights um und stellte fest, dass Funktionskleidung ja wirklich funktioniert und kein Marketinggag ist, um uns daran zu hindern, weiterhin in Baumwollshirts rumzulaufen. Es wurde außerdem schnell wärmer, so dass ich nicht mehr in Shirt und Hoodie gehen ging, sondern nur noch im Shirt oder mal mit einer leichten Regenjacke drüber. Aber so richtig kalt war es gefühlt noch nie, als ich draußen war. Jetzt ist es das aber, und dazu ist es auch noch dunkel. Also investierte ich ein bisschen Geld und kaufte mir erstens ein Stirnlämpchen , damit ich nicht über meine eigenen Füße stolpere, und ging dann wieder bei Nike in der Plus-Size-Ecke einkaufen.

, damit ich nicht über meine eigenen Füße stolpere, und ging dann wieder bei Nike in der Plus-Size-Ecke einkaufen.

Die anderen Sportartikelfirmen möchten mein Geld anscheinend nicht, denn sie produzieren gerne nur bis Größe 48, wenn überhaupt, und das ist zu klein für mich. Die Shops, in denen man sonst als dicke Frau Kleidung kauft, denkt bei Sportkleidung teilweise an weite Baumwollsäcke, formuliert Quatsch wie „Diese gemütliche Mode zum Walking und Wandern …“ und die Models sind dünner als bei Nike. (Rage-Emoji.) Ich hätte aber lieber was Schickes und, Entschuldigung für den Anglizismus, aber: Fierces, wenn ich schon um 6 Uhr morgens durch Kälte und Dunkelheit stapfe, ich Heldin.

Ich habe gestern diese Tights und dieses Oberteil eingeweiht und bin sehr zufrieden damit. Die Tights sitzen gefühlt noch enger als meine normalen, und ich bin mir nicht sicher, ob die es nicht auch getan hätten, aber ich möchte das nicht ausprobieren und dann womöglich frieren. Ich muss mich außerdem an den tieferen Bund gewöhnen; das mag ich an meinen gewohnten Tights sehr, dass ich sie mir quasi bis zu den Achseln hochziehen kann und immer schön warme Nieren habe. (Wenn ich irgendwas von Oma gelernt habe, dann: immer die Nieren warm halten. Und: „Kopf kalt, Füße warm, macht den besten Doktor arm.“ Und: viele Äpfel essen. Danke, Oma.)

Das Oberteil hat total professionell aussehende Daumenöffnungen, und man kann den unteren Teil der Ärmel wie einen Handschuh über die Hand klappen. Das habe ich zum Spaß ausprobiert, das funktioniert auch prima, aber von der Temperatur her habe ich es nicht gebraucht. Zu warmen Händen hat Oma auch nichts gesagt.

Das Oberteil ist außerdem irrwitzig dünn, und ich muss gestehen, ich habe ihm nicht so ganz über den Weg getraut und deswegen noch ein langes T-Shirt aus Baumwolle druntergezogen. Die ersten 20 Sekunden draußen bei zwei Grad waren dann auch eher doof und mein Hirn wimmerte was von „Wenn du jetzt umkehrst, ist deine Bettdecke sogar noch warm!“, aber meine Füße und mein Herz und sogar meine arme, alte Lunge wollten dringend weitermachen. Nebenbei: Mein Asthma wird besser, je regelmäßiger ich mich bewege. Wer hätte es gedacht.

Schon nach 200 Metern war die Kälte quasi weg und auf meiner zweiten Runde – ich laufe vier bis sechs Runden, je nachdem, wieviel Lust und Zeit ich habe – dachte ich, meine Güte, ist das gemütlich warm! Ich ahne, dass das Shirt unter dem Oberteil nicht nötig ist, aber: Das Oberteil sitzt zu locker für meine Nieren. Und wir haben ja gerade gelernt: IMMER DIE NIEREN WARM HALTEN. Also werde ich weiterhin ein Shirt drunterziehen, das ich mir in die weiten Bermudas stopfe, die ich noch über den Tights trage, denn erstere haben Taschen für Handy, Schlüssel, Taschentuch und, man weiß ja nie, Asthmaspray.

Das Lämpchen ist auch super, auch wenn ich beim ersten Einschalten fast einen Herzinfarkt bekommen hätte. Nicht der Helligkeit wegen, davor wurde ich auf Twitter gewarnt, sondern weil in meinem Lichtkegel ein weiterer Walker auftauchte, den ich vorher überhaupt nicht gesehen hatte und der sehr coole Reflektoren auf seiner sonst schwarzen Kleidung trug. Die leuchteten logischerweise auf und ich dachte an Tron und Daft Punk, was eigentlich super ist, aber ich erschreckte mich eben auch.

Auf der sehr spärlich besetzten Runde konnte ich noch weitere lustige Reflektoren sehen. Und obwohl Adidas keine Klamotten in meiner Größe hat, muss ich sie doch dafür bewundern, die drei Streifen schön groß und breit am Unterschenkel in reflektierender Farbe gestaltet zu haben. Prima Branding. Ich weiß gar nicht, ob mein winziger Nike-Swoosh reflektiert, aber er ist eh vorne auf den Tights. Die kleinen Punkte auf dem Rücken des Oberteils wären praktisch, wenn sie leuchteten, aber so irre sichtbar sind die auch nicht, weswegen ich gestern nach dem Laufen ein paar reflektierende Bänder für Handgelenk und Knöchel orderte, denn sonst sieht man mich in meinen schwarzen Klamotten wirklich überhaupt nicht. Das fand ich auch sehr interessant zu beobachten an Läufern, die an mir vorbeizogen: Zunächst sah ich sie schön im Lichtkegel meiner Lampe, dann nur noch die reflektierenden Stellen – und dann wurden sie komplett von der Dunkelheit verschluckt.

Auf den letzten beiden Runden konnte ich die Lampe sogar ausschalten; der Morgen graute so langsam, und die Straßenlaternen warfen genug Licht über die Friedhofsmauer. Für das eigene Sicherheitsgefühl ist das Lämpchen aber super, und es trägt sich auch sehr angenehm. Normalerweise laufe ich mit Basecap, aber die schien mir zu kalt zu sein. Gestern trug ich eine von diesen bequemen Wollmützen, die man sich schön über die Ohren ziehen kann, die ich mal als Werbegeschenk zu einem Pfund Tee bekommen hatte, und darüber die Stirnlampe. Außerdem lief ich gestern nach langer Pause mal wieder anstatt nur zu walken. Das war ein richtig toller Morgen, und ich war noch vor dem Sonnenaufgang unter der Dusche.

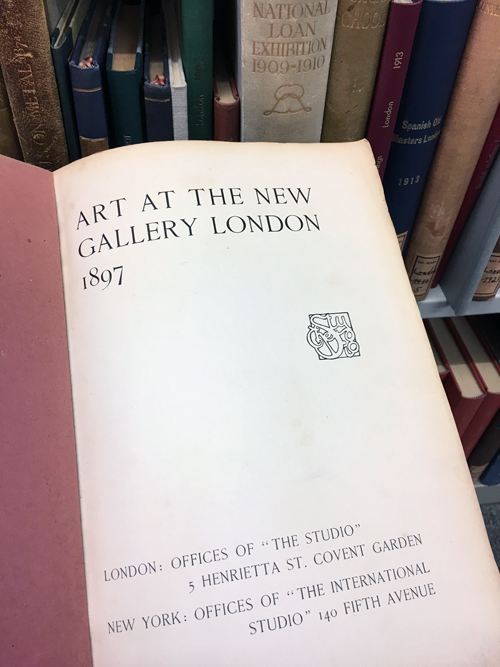

überraschte. Auch hier eine Entschuldigung für die naheliegende Überschrift. Mann habe ich gefühlt seit 20 Jahren nicht mehr gelesen; während der Schulzeit habe ich (freiwillig) die Buddenbrooks

(die ich dauernd Buddenbohms schreiben will, na danke auch) sowie den Zauberberg

verschlungen und irgendwann den Tod in Venedig

und Lotte in Weimar

gelesen, aber nicht mehr verschlungen. Doktor Faustus begegnete mir während der ganzen Recherchen zur NS-Zeit in den letzten beiden Jahren immer wieder, und deswegen wollte ich ihn jetzt lesen. Vielen Dank für das Geschenk, ich habe mich sehr gefreut.