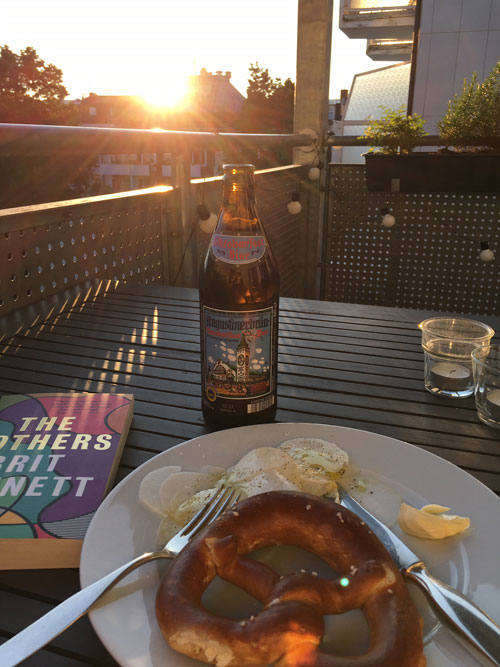

Im letzten Wochenrückblick noch gemeckert, dass ich in diesem Jahr noch in keinem einzigen Biergarten gewesen war – und am Tag der Veröffentlichtung dann in einen Biergarten geradelt. Natürlich mit Taschenbuch als Wespenschutz, falls die Bierdeckel mal aus sind.

—

Endlich die dritte Staffel von „Master of None“ geguckt und sehr gemocht. Fokus auf Frauen, hier Schwarze Frauen. Gefiel sehr, bis auf wenige, eeeewig lang ausgedehnte Einstellungen, weil’s halt artsyfartsy sein sollte, glaube ich.

—

Ich erwähnte meinen neuen Kleiderschrank, der, ja, schon gut, vom schwedischen Möbelhaus geliefert wurde. Genauer gesagt, kamen sechs Pakete per Spedition bei mir an. Ich hatte mir vorher bräsigerweise nicht auf der Website durchgelesen, wieviele Pakete es hätten sein müssen; erst beim Zusammenbauen merkten F. und ich, dass da wohl zwei Pakete zuviel angekommen waren.

Ich notierte mir den Produktnamen und mailte der Spedition, dass hier was rumstände, was wieder abgeholt werden könnte. Dann versuchte ich auf der Ikea-Website, auf diversen Pfaden zu irgendeinem Formular zu kommen, mit dem ich mein Begehr loswerden konnte. Ich fand schlussendlich zwei, bei denen ich auch brav alles eintippte, was ging – nur um dann zweimal ins Nirvana geschickt zu werden, einmal per 404 und einmal per „You don’t have permission to“ irgendwas.

Die Spedition meldete sich immerhin nach vier Tagen telefonisch und war offensichtlich hoch erfreut, dass jemand freiwillig wieder was hergibt, nach dem sie vermutlich schon suchten. Zwei Tage später waren die zuviel gelieferten Schranktüren wieder aus meinem Flur verschwunden. Ich musste bei dem Ganzen an meinen Vater denken, der mal aus Gründen eine Ikea-Küche bestellt hatte und danach mit allen Hotlines wahnsinnig wurde, weil irgendwas fehlte. Er stammt halt noch aus einer Generation, in der man zum Schreiner Müller am Ort geht, der fräst dann eine Küche, baut sie ein, und wenn was fehlt, fragt man bei Herrn Müller nach, der kommt dann rum oder schickt seinen Lehrling. Die Idee, mit einem globalen Konzern und Call Centern zu reden, damit irgendwer einen fehlenden Regalboden von irgendwoher nach Hannover schickt, hat ihn nachhaltig an der Moderne zweifeln lassen.

Ich hätte auch gerne einen bezahlbaren Herrn Müller, der mir einen Kleiderschrank macht, aber das macht Herr Müller halt nicht für das wenige Geld, was jetzt Ikea von mir bekommen hat. Ich erinnere mich aber gerne an die maßgeschneiderten Schränke, die ich in unser Hamburger Bad hatte einbauen lassen. Die waren ungefähr zehnmal teurer als das, was der Schwede von mir hätte haben wollen, und genau das wollte ich jetzt für einen Kleiderkasten nicht ausgeben. (Die waren aber auch zehnmal schöner. Seufz.)

—

Ich habe den Wagner-Brocken niedergerungen. Irgendwann verging mehr leider etwas die Lust, das zwanzigste Buch als Inhaltsangabe zu lesen, nur weil irgendwo eine Wagner-Thematik vorkam. Auch die für mich persönlich interessantesten Auswirkungen Wagners in anderen Kunstformen – nämlich der Bildkunst – kam mir leider deutlich zu kurz. Aber dafür kann der Autor ja nichts, dass ich mich mehr für Anselm Kiefer interessiere und weniger für Willa Cather, von der ich immer noch nicht weiß, warum sie so irre viel Platz im Buch bekommen hat.

Was ich allerdings überraschend fand, war die Zuneigung des homosexuellen Publikums zum Komponisten. Mir ist in den eigenen Opernbesuchen der letzten 35 Jahre durchaus aufgefallen, dass sich bei Wagner recht viele männliche Paare im Zuschauerraum aufhalten, aber dass das von Anfang an so war, war mir neu. „Über die Symbolik in Parsifal, die Speere, Wunden und Körperflüssigkeiten, haben Generationen von schwulen Opernbesuchern gekichert.“ (S. 347) Dass Wagners Förderer Ludwig II. homosexuell war, dürfte inzwischen auch in den letzten bayerischen Fankreisen nicht mehr wegdiskutiert werden, und die Homosexualität Siegfried Wagners war ein offenes Geheimnis. (Das wusste ich immerhin.)

„Wagner wurde Teil des Curriculums für schwulen Geschmack. Als Magnus Hirschfeld seine ersten Untersuchungen zu schwuler Identität und schwulem Verhalten veröffentlichte, zitierte er Krafft-Ebings Fallstudie […] In Hirschfelds Buch Die Homosexualität des Mannes und des Weibes von 1914 beschreibt er Bayreuth als ‚ein[en] sehr beliebte[n] Sammelplatz von Uraniern aus aller Herren Länder.‘ Hirschfeld war 1911 bei den Festspielen und könnte dieses Treiben selbst beobachtet haben.“ (S. 351)

—

Esse derzeit wieder sehr viel Zeug mit Tsaziki nebenan, also Jogurt, in den ich Gurke und Knoblauch reibe. Hier ist es Brokkoli im Kichererbsenteig. Schnelles Essen für den Feierabend.

—

Der Verlag meldete sich und kündigte das Word-Dok an, das ich Ende Juli eingereicht hatte und über das nun ein Korrektor (kein Lektor) rübergegangen war. Mein Kontakt beim Verlag ließ ausrichten, dass der Herr meine Arbeit sehr gerne gelesen hätte, ungefährer O-Ton: wissenschaftlich, aber sehr gut lesbar. Das hat mich außerordentlich gefreut.

Nun bin ich sehr gespannt darauf, wie das Dok bei mir ankommt – und wie ich damit weiterarbeite. Bei meiner derzeitigen Agenturbuchung merkte ich nämlich erstmals, dass mein Office-Paket von 2008 langsam in die Knie geht. Ich erwarb es legal zum Start der Selbständigkeit und machte auch brav alle Updates, aber ich weiß gar nicht, seit wann keine mehr kamen. 2018 dachte ich über einen neuen Rechner mit neuer Software nach (mein geliebtes Macbook Air ist von 2012), aber da saß ich schon an der Diss und wir wissen ja alle: Never touch a running system. Und so ruckelt meine alte Software weiter unter der alten Haube, bis die Diss als Buch im Regal stehen wird, und DANN gibt’s einen neuen Rechner (weil ihr alle mein gut lesbares Buch kauft und ich reich werde).

Ich merkte in der letzten Woche, dass ich einige Kundendokumente nicht vernünftig öffnen konnte bzw. nicht alles lesbar war, was in ihnen steht. Mit LibreOffice kann ich sie lesen und schicke dann meine Uralt-Excel-Doks wieder zurück, das geht. Aber ob mein Uralt-Word jetzt alle Korrekturen lesen kann? Ich werde 17 Sicherungskopien vom Verlagsdokument machen, eine mit LibreOffice öffnen, eine andere auf F.s recht neuem Rechner und eine normal auf meinem und dann wild vergleichen. Nicht dass mir noch langweilig wird.

—

Eine kleine innere Kettenreaktion ausgelöst. Also.

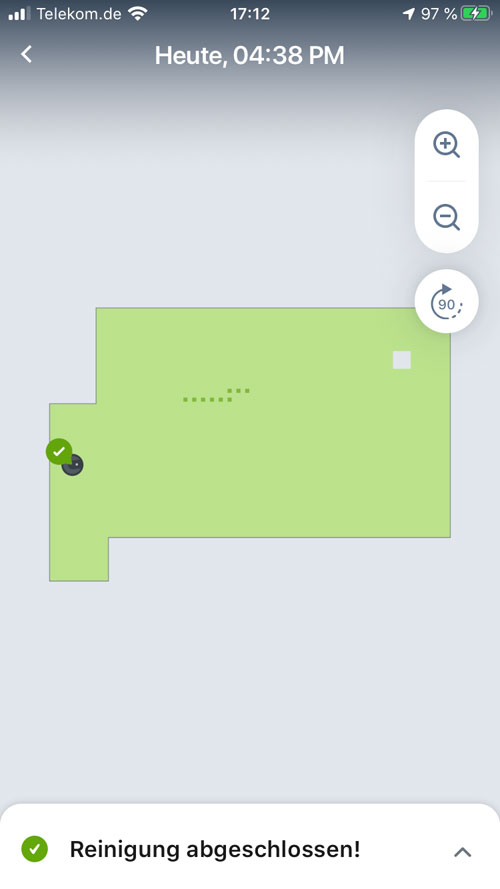

Seit vergangenem Samstag brummt Robotron II hier durch die Gegend, hält meine Wohnung sauber und macht mich sehr glücklich. Meistens jedenfalls. Montag nacht um 2.30 Uhr eher weniger, denn da meinte er, zweimal laut eine Tonfolge von sich geben zu müssen. Könnte mir egal sein, aber seine Home Base steht im Arbeitszimmer neben meinem Schlafzimmer, und die Tür ist offen und ich war dementsprechend um 2.30 Uhr wach. Ich machte Licht, schaute nach, ob’s ihm gut geht, löschte das Licht wieder und versuchte einzuschlafen. Klappte eher so mittel, vor allem, als der Herr um 3.30 Uhr dann nochmal sein Liedchen pfeifen musste. Dieses Mal schleppte ich ihn in die Küche, schloss die Tür und las ein Stündchen, weil ich eh nicht schlafen konnte. Der Dienstag war dann auch eher zäh, aber ich verzieh dem Kleinen sein Gequengel wieder.

Trotzdem trug ich Robbi die nächsten Nächte auch wieder in die Küche. Ohne Home-Base, denn meine Küche ist gefühlt mit zu viel Zeug und zu vielen Möbeln zugestellt, um auch noch seine Basis unterzubringen. Da mich aber das Hin- und Hertragen nervte, stellte ich Donnerstag kurzerhand die halbe Küche um, räumte Geschirr in andere Zimmer, warf launig Zeug weg, überlege außerdem, ein Regal umzustreichen, und der Piepskopf wohnt jetzt weit genug von meinem Bett entfernt unter dem Küchentisch.

Was das Geräusch mitten in der Nacht zu bedeuten hatte, habe ich übrigens immer noch nicht rausgefunden. Weder die Bedienungsanleitung noch die App noch das Interweb konnten mir helfen. Was habe ich mir da bloß ins Haus geholt?

—

Und dann war gestern endlich mal wieder Stadion angesagt, nach anderthalb Jahren Pause. Leider nicht in Augsburg, sondern in einem kleinen Stadion hier in der Stadt.

F. und ich trafen Frau Neubauer und Herrn Ost und nahmen recht ungewohnte Plätze ein, nämlich in der Nordkurve direkt hinter dem Tor. Momentan dürfen ein Drittel der normalen Zuschauerzahlen ins Stadion, das sind hier in München immer noch 25.000. Zunächst bekommen, soweit ich weiß, die Dauerkartenbesitzer:innen eine Zuteilung, wenn sie nach Karten fragen, dann Mitglieder – oder umkehrt –, erst dann der Rest. Läuft in Augsburg ähnlich. Dabei kann man aber nur nach Preiskategorie anfragen, nicht nach bestimmten Plätzen. Heißt: Auch die Dauerkarteninhaber:innen sitzen nicht da, wo sie üblicherweise sitzen, denn zwischen den Leuten muss schließlich Platz gelassen werden. In der Arena schienen im Oberrang nur hinter den Toren Karten vergeben worden zu sein, ansonsten saßen alle 25.000 im Mittel- und Unterrang. Auch die Auswärtsfankurve war gut besetzt, im Gegensatz zur heimischen Südkurve, dort wird nicht supportet, bis wieder alle rein- und stehen dürfen. Daher war es äußerst ruhig im Stadion.

Was sonst noch war: 3G. Man musste beim Einlass vor dem Abtasten das Impfzertifikat oder ähnliches vorzeigen und dann beim Drehkreuz, wo man sein Ticket scannt, nun auch noch den digitalen Impfnachweis scannen. Erst dann sprang das Licht auf grün und man konnte durchgehen. Das wurde auch auf der Website des FC Bayern deutlich kommuniziert: Wer keinen digitalen Nachweis hat, muss sich vor dem Spiel einen besorgen. Dafür wurden anscheinend die Ticketboxen vor den Einlässen umgebaut: Nun konnte man sich dort gegen Vorlage z. B. des Impfpasses oder eines Testergebnisses einen QR-Code ausstellen lassen, damit man durch die Drehkreuze kam. Die Schlangen an den Boxen übertrafen die vor den Einlässen um Längen, und ich meine, LÄNGEN. Auch ein paar Testmöglichkeiten waren da, die anscheinend auch genutzt wurden, was mich wieder etwas nervöser werden ließ, weil ich natürlich dachte, es sind alle geimpft und wenn nicht, geht man nicht in Stadien, aber mei. Natürlich nicht.

Der Einlass selbst war dann ein Klacks im Unterschied zu sonst, wo man gefühlt 15 Minuten in einer dichten Menschentraube steht, bis man endlich reinkommt, weil halt sehr viele Menschen reinwollen. Nun waren Abstandsmarkierungen auf dem Boden, es trugen auch alle brav Maske, wenn auch nicht alle FFP2. Erst am Platz durfte man die Maske abnehmen. Ich hatte in der U-Bahn schon gemerkt, dass fast alle Bochumer nur die medizinischen Masken tragen, vermutlich weil man nur noch die in Nordrhein-Westfalen tragen muss, auch in den Öffis. Das war mir auch in Niedersachsen aufgefallen, dass ich mit FFP2 total overdressed war. Aber hier in Bayern gilt halt FFP2, (Seit dem 2. September reicht auch bei uns die OP-Maske, danke, @el_loko74), wobei ich keinen einzigen Ordner mitbekommen habe, der die Maskenpflicht durchsetzen wollte. Es waren eh deutlich weniger als sonst unterwegs.

Ich wollte gerne gegen Bochum ins Stadion, weil der FCB und Bochum eine Fanfreundschaft pflegen. Das heißt, wir sind uns alle grün und man muss keinen Stress erwarten, wenn man mit Fanschal durch die Gegend läuft. Normalerweise trage ich den nicht mehr, weil ich mich nicht mehr als Bayern-Fan sehe, aber ich kleide mich seit einiger Zeit fast ausschließlich in blau, die Farbe von Bochum, und wollte dann doch klarmachen, für wen ich die Däumchen drücke. Darüber ärgerte ich mich schon in der U-Bahn, weil gestern allen Ernstes nicht nur das FCB-Heimspiel, sondern auch das von 1860 München stattfand, und die beiden Vereine bzw. einige ihrer Fans sind sich alles andere als grün. Ich bekam von einigen Trikotträgern böse Blicke ab, aber immerhin kam mir niemand zu nahe wie vor ewigen Zeiten mal am Hauptbahnhof, als wir in Augsburg-Kutten wiederkamen und ein Sechziger mir meinen Schal abnehmen wollte; die mögen Augsburg nämlich auch nicht. So war ich nach wochenlanger Vorfreude schon auf dem Weg zum Stadion eher genervt von allem.

Aber das legte sich, als ich im Stadion war. Ich war selbst davon überrascht, wie gut auf einmal die Laune wieder war, obwohl das nicht mehr meine Mannschaft ist, wie ich während des Spiels sehr deutlich merkte. Trotzdem: Im Rudel irgendwo rumhocken, Spielern beim Aufwärmen zuschauen, die Vorfreude, gestern war dazu auch noch perfektes Wiesnwetter, wie es sich gehört, und man hatte durch die eingeschränkten Zuschauerzahlen sogar mal Platz am Platz. Keine Füße von hinten im Kreuz, auch keine Raucher:innen um uns herum, aber dafür zwei gut gelaunte Bochum-Fans zwei Reihen hinter uns. Die Reihe dazwischen war nicht leer, aber wir saßen alle schachbrettmustermäßig versetzt, und Frau Neubauer und ich verbrüderten uns kurz mit den Herren, wünschten allesamt ein schönes Spiel, was man halt so macht. Ich brüllte Spielernamen bei der Aufstellung in den Himmel, das hatte ich auch schon lange nicht mehr gemacht, alles herrlich.

Auch die Bochumer hinter uns hatten zunächst Spaß, sprachen nach 30 Sekunden von „100 Prozent Ballbesitz“ für Bochum, „läuft doch“, sangen alles mit, was aus der Kurve kam und hatten gute Laune, auch wenn sie schon vor dem Spiel meinten, dass sie hier hoch verlieren würden. (Was sie auch taten.) Ich weiß nicht mehr, in welcher Spielsituation es war, aber einer der beiden regte sich über eine Schiri-Entscheidung auf und meinte: „Wieder so’n schwuler DFB-Schiedsrichter“, woraufhin Max und ich uns umdrehten und deutlich hörbar ein unwilliges „HEY!“ an ihn richteten. Max machte es deutlicher: „Schwul ist kein Schimpfwort.“ Von hinten kam ein „Lass mich in Ruhe“ oder ähnlich zurück, wir guckten weiter Fußball, aber der Herr war jetzt angenervt. Über den Rest der Halbzeit hörte man ständig Dinge wie „Man darf ja nichts mehr sagen“, „Man muss doch Emotionen im Stadion rauslassen können“, „Die sollen sich nicht so anstellen“ uswusf. Woraufhin Max und ich, auch wieder ohne uns irgendwie abgesprochen zu haben, uns mit dem Halbzeitpausenpfiff nach hinten umdrehten und erneut das Gespräch suchten, denn anscheinend gab es ja Gesprächsbedarf.

Ich kürze das mal ab: Er meint das nicht so, er hat einen schwulen Kollegen, wenn sein Sohn schwul sei, wär das total in Ordnung, soll bitte jeder jeden lieben, wie er mag, aber das hier ist Fußball, da geht’s um Emotionen und wir dürften das nicht so eng sehen, wie kennen ihn ja gar nicht, jeder, der ihn kennt, weiß, dass er nichts gegen Schwule hat. Meine Gegenargumente halfen nicht viel: Wenn du einen schwulen Kollegen hast, wie kannst du das dann als Schimpfwort nehmen? Nimm eins von den 8000 anderen Adjektiven, die wir haben. Und ja, wir kennen dich nicht, aber genau das ist das Problem, das hier ist öffentlicher Raum und da hören eben nicht nur deine Kumpels, dass du schwul als Schimpfwort nimmst, was du vielleicht gar nicht so meinst. (Warum sagst du es dann?)

Wir trennten uns im Bewusstsein, uns nicht wirklich überzeugen zu können, sprachen dann noch kurz über Fußball, so war dann anscheinend wieder alles in Ordnung, jedenfalls kam in der zweiten Halbzeit nichts mehr von hinten, aber bei einem 0:4-Rückstand zur Pause war da auch nicht mehr viel. Die beiden gingen nach dem 0:7, weswegen wir uns nicht mehr verabschiedet haben.

Max und ich sprachen nach dem Spiel noch kurz über die Situation. Auch wenn wir bei den beiden (oder dem Schreihals) vielleicht nichts ausrichten konnten, so hofften wir beide, dass die Umsitzenden etwas mitgenommen hätten. Auch auf die Kinder und die Vorbildfunktion kamen wir nämlich mit den beiden zu sprechen. Zwischen uns in der Reihe saß auch gerade die klassische Kleinfamilie, Mama, Papa, zwei Kinder, die sich alles interessiert anhörten. Wie überhaupt viele uns interessiert zuhörten, aber niemand was sagte, was auch okay war. Die Diskussion verlief für ein Fußballstadion in durchaus zivilisiertem Rahmen, was mich freute, weil ich halt doch ein Schisser bin, siehe oben, wo ich vor den 60ern lieber wegging und den Waggon wechselte. Das „Hey“ war auch eine Impulsreaktion, ich dachte da gar nicht drüber nach, aber ich war froh, dass Max sich auch geäußert hatte.

Ansonsten war ich nach 20 Minuten geistig schon wieder beim Bier zuhause, weil das eben nicht mehr meine Mannschaft ist. Ja, toller Fußball, ja, tolle Spieler, aber ein 7:0 ist halt endslangweilig. Ich weiß, Jammern auf fast unverschämtem Niveau, aber Augsburg siegte gestern gegen Gladbach mit einem lausigen 1:0 in der 80., und wir wären dort so dermaßen eskaliert, während man hier halt rumsaß und das 6:0 nur noch höflich, aber desinteressiert beklatschte.

Trotz allem: Das war schön, wieder im Stadion zu sein, und ich denke jetzt über eine Fahrt nach Augsburg nach.

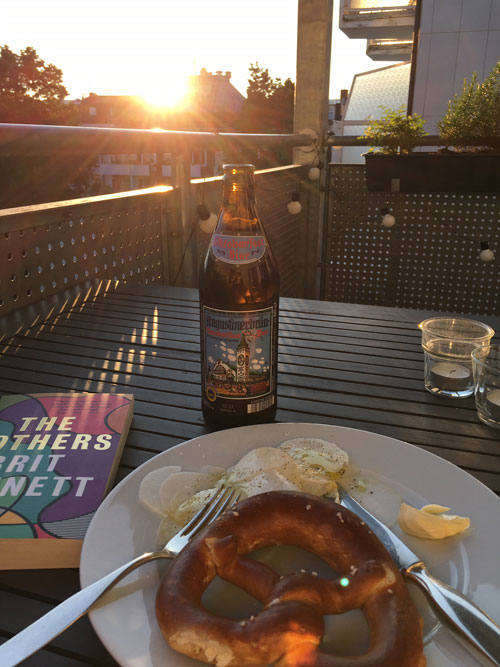

Abends stießen wir noch mit frisch gebrautem Oktoberfestbier an – „auf eine friedliche Wiesn“ –, für mich gab’s noch eine Breze und Radi dazu, den esse ich neuerdings auch zu allem, und dann übermannte mich die übliche Stadionmüdigkeit. Hatte ich auch schon wieder vergessen, wie sich die anfühlt.