Donnerstag bis Sonntag, 4. bis 7. März 2021 – Kulenty, Kracht, Suk

Die Tage im Norden sind immer anstrengend und sie sind vor allem auf immer neue Art anstrengend, weil ich vorher nie weiß, wie es Papa geht. Ich war im November nach meiner Verteidigung und vor der zweiten Welle da, danach blieb ich lieber zuhause, wobei das eine gute Vorbereitung war, denn alle Kontakte, die ich mir in den letzten drei Monaten verkniffen hatte, bekam ich jetzt in einer Woche: mehrere Pflegende, Physio- und Ergotherapeut:in, Hauswirtschaftshilfe, Putzfrau, ein winziger Einkauf, Nachbar, Schwester und Mütterchen, die sich natürlich alle Termine in diese Woche gelegt hatte, so dass ich indirekt noch drei Ärztewartezimmer mitbekam. Ich trug den ganzen Tag Maske, außer beim gemeinsamen Essen, weswegen der Rest der Zeit vermutlich egal oder Placebo war.

Papa findet immer schwerer Worte, er spricht kaum noch aus eigenem Antrieb, nur wenn man ihn etwas fragt, und dann muss man meist soufflieren, weil er nicht mehr weiß, was er antworten soll. Ich weiß nicht, ob das an den neuen Medikamenten liegt; vor wenigen Wochen konnte er gar nichts mehr sagen, woraufhin die damals ausprobierten Tabletten sofort abgesetzt wurden. Es ist also wieder besser geworden, aber trotzdem deutlich schlechter als es im November war. Er spricht fast nur noch im Falsett, warum auch immer, wiederholt fiepsend Phrasen, schreit laut auf, als ob er Schmerzen hätte, wenn ihm Dinge herunterfallen. Er erkennt mich noch, auch mit Maske, er stiert aber sehr oft einfach vor sich hin, schaut einen nicht mehr an, wenn man mit ihm spricht, er lächelt nicht mehr so oft, die alten Kalauer klappen noch, aber so langsam verschwindet mein Vater, wie ich ihn kannte, vor meinen Augen.

—

Auf der Zugrückfahrt hörte ich die 23. Episode des Beethoven-Podcasts und dementsprechend die 23. Klaviersonate, die „Appassionata“. Das war schön, aber ich muss nach Tagen im Norden immer aufpassen, im Zug nicht zu heulen, weil dann alles hochkommt. War dieses Mal egal, dann heule ich halt im Zug, sieht eh keiner, war netterweise recht leer.

—

Gabriel Yoran schreibt einen Newsletter, in dem er Klassikstücke vorstellt. Gleich das erste war ein Volltreffer: Hanna Kulentys „Concerto Rosso“ (2017), zu dem Yoran meinte, es klinge wie Minimalismus auf Speed, was genau die Art von Musik ist, die ich dringend hören wollte. Da hüpfen ein paar Geigen in der Gegend rum und plötzlich kommt die Streichergang aus der Nachbarschaft und die beiden beefen miteinander, aber zum Schluss gibt’s ein Bierchen beim Sonnenuntergang.

Das gefiel mir so gut, dass ich auf Spotify einfach noch ein Stück von Kulenty hörte, zu dem ich entgeistert twitterte: „Jetzt höre ich schon freiwillig Cembalo! Ich mag gar kein Cembalo!“ Nerviges Plinkerding, aber „GG Concerto“ ist fast genauso toll wie „Concerto Rosso“, weil das Cembalo hier den totalen Punk macht.

—

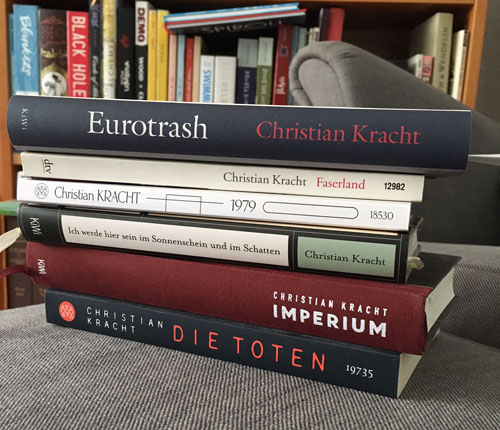

Zuhause erwarteten mich ein Buchgeschenk und Schokolade und abends F., endlich wieder gemeinsam einschlafen. Sonntag konnte ich mich dann ein paar Stunden „Eurotrash“ von Kracht widmen, denn länger braucht man nicht für das schnelle Buch, wie immer. Ich mochte es sehr, das überrascht jetzt vermutlich niemanden, aber ich mochte es jetzt gerade besonders, weil es Dinge verband, die eh gerade in meiner Wahrnehmung herumwabern bzw. mit denen ich mich beschäftige: Nazischeiß und Familie.

„Eurotrash“ erzählt von einer Reise durch die Schweiz, die ein Autor namens Christian Kracht mit seiner Mutter unternimmt, die eigentlich glaube, man würde nach Afrika fliegen. Deswegen wird ordentlich Bargeld in einer Plastiktüte von der Bank geholt, man schnappt sich ein Taxi und fährt durch die Gegend, Kracht immer bemüht, die Fassung zu wahren, während die laut Kracht geisteskranke Mutter ungeniert Wodka säuft, Pillen schluckt und bündelweise Geld verschenkt. Trotz der schlichten Handlung und der zunächst groben Schilderung gerade der Mutter ist das Buch überraschend zärtlich, weniger oberflächlich als andere Krachts, auch wenn unter dieser Oberfläche natürlich viel mitschwingt.

Dieses Mitschwingen wird hier deutlicher: Kracht wirft mit Namen, Jahreszahlen und Chiffren nur so um sich und entblößt die NS-Vergangenheit seiner fiktiven Familie mit übergroßer Geste. Opa war Untersturmführer der SS, da nimmt es der Erzähler schon ganz genau, und ließ sich gerne von isländischen Arierinnen sadomasochistisch quälen, auch der Patenonkel war dieser Spielart zugeneigt und verbarg hinter einem „unbezahlbaren Gobelin“, auch hier immer schön auf die Details achten, ein geheimes Zimmer, „ganz genau wie beim Vater meiner Mutter, nur in viel prächtigeren Ausführungen, Dildos aus Gold etwa, Kettenkaskaden, schöne Gasmasken und schwarze, augenlose Kapuzen aus Samt und Stahl.“ SS, Gasmasken, Stahl, ist klar, später fallen mitten in irgendwelchen Absätze noch Begriffe wie Eichenlaub, Osten und Gutshof. Die Eltern besaßen expressionistische Kunst, Kracht lässt gerne Maler- und Werknamen fallen, erinnert so auch an Kunstraub und NS-Kunstpolitik, erwähnt Ralph Giardono, Axel Springer und Heinz Rühmann, die man als Codes lesen kann für „Vergangenheitsbewältigung und Scham“, „Wiederaufbau und Antikommunismus“ und „Wir machen einfach so weiter wie vorher, weil Filme ja keine Nazis waren“. Es liest sich distanziert (auch der fiktive Kracht ist Schweizer) und gleichzeitig intim, wie Familiengeschichten nun mal so sind, und über allem liegt das Verzweifeln an Deutschland genau wie an der Schweiz; wo hier alles nationalsozialistisch und geil ist und durch „das große, jahrzehntelange, jahrhundertelange Schweigen, das eingefressene, eingefräste, verbohrte, verbiesterte Schweigen“ nicht vom Fleck kommt, genau wie die eigene Familie, die auch großflächig schweigt, ist dort alles zu teuer, trübe, kalt, protestantisch und schrecklich. „Und das Essen in der Schweiz, das immer viel besser schmeckte als anderswo, es war von Kindersklaven mit irgendwelchen Drogen versehen von der Firma Nestlé, damit die Menschen es gerne aßen und auch spurten und gute Schweizer blieben.“

Man mag einige biografische Details ernster nehmen als andere, wenn der fiktive Kracht seine Mutter einen Missbrauch erleben lässt, der dem echten Kracht angetan wurde, man kann aber auch diese Sätze in die Reihe der vielen anderen stellen, die die Leserin bewusst in die Irre führen wollen, was bei Kracht dann so klingt: „Na jedenfalls, und jetzt komme ich drauf, waren die Figur oder dessen Monologe, denn Dialoge kamen in dem Buch ja gar nicht vor, so glaubhaft, daß die Leser von Faserland dachten, das sei tatsächlich ich, der da so schrieb.“ Und nur zwei Seiten später, als er erzählt, dass sein Großvater „nach der Zeit im Entnazifizierungslager seine Kenntnisse aus der Reichspropagandaleitung direkt bei der Werbeagentur Lintas anwenden durfte“ und sich dort die Produktnamen Badedas und Duschdas ausgedacht hätte: „Es war kaum zu glauben eigentlich, wenn man einmal wirklich darüber nachdachte.“

(Bei Lintas muss ich immer an den alten Hamburger Großkotzwerberwitz denken, wenn eine Idee nur so mittel war, dann sagte der CD, nicht die CD, nein, meist der: „Du, bei Lintas würden die sich das auf den Flur hängen.“)

Ich fand die vielen Anspielungen charmant und anstrengend gleichzeitig, weil man sich nie sicher sein kann, was ernst gemeint ist, was wirklich eine Botschaft transportiert und was nur hübsches Wortgeklingel ist. Aber so schreibt Kracht immer und ich lese es gern.

„Erzähl mir doch etwas.“

„Wahrheit oder Fiktion?“

„Das ist mir egal. Entscheide Du.“

—

Abends im Bad blieb ich bei Josef Suks „Serenade für Streicher Es-Dur, op. 6“ hängen, die gerade im Deutschlandfunk lief. Das Adagio kannte ich sogar, das kam in der langen Liste von „Year of Wonder“ vor und gefällt mir sehr gut. Die Playlist gibt es auf Spotify, aber netterweise auch auf YouTube.