Der Dokumentarfilm „Autobahn“ beginnt im Jahr 2011 und sollte eigentlich ein Abschlussfilm an der Filmuniversität Babelsberg werden, wie Regisseur Daniel Abma in den DVD-Extras erzählt. (Disclosure: Abma hatte mich nach diesem Blogeintrag angeschrieben und gefragt, ob mich der Film interessiert. Tat er, danke für die DVD!) Der Abschluss war für 2015 geplant, die Autobahn wurde aber erst 2018 eröffnet, und so drehte das Team einfach weiter, was mich sehr gefreut hat, denn so konnte ich das Ehepaar Weihe und ihren Dackel, den Handarbeitsladen „Maschenspaß“ mit seiner Besitzerin, einen Bodybuilder, eine Lokalredakteurin, den Mann mit dem Jesus-Schild und den Bürgermeister von Bad Oeynhausen noch etwas länger begleiten. Und eher nebenbei die Bauarbeiten an der Nordumgehung des Ortes, die eine elendig verstaute Ortsdurchfahrt ersetzt.

Der Film beginnt mit einem idyllischen Blick auf das Haus der Weihes, deren (Schwieger-)Eltern das Haus 1936/37 erbaut hatten. Es steht quasi mitten im Grünen, „Autos gab’s damals nicht“, was ich ziemlich abnicken kann nach meinen ganzen Recherchen, jedenfalls längst nicht genug für eine Autobahn. Heute schon, und pro Tag quälen sich über 25.000 von ihnen, meist LKWs, durch den Ort, der mitten auf der Strecke Amsterdam–Warschau liegt. Seit 40 Jahren gab es Pläne, diese Straße zu ersetzen, aber erst 2008 wurde der erste Spatenstich erledigt. Abma, der aus den Niederlanden stammt und von dort ab und zu nach Berlin fuhr, stand selbst irgendwann in Bad Oeynhausen im Stau und wollte eigentlich einen Film über die Menschen an dieser Straße drehen – und daraus wurde dann gleichzeitig ein Film über die Autobahn, die um sie herum entsteht.

Für die knapp zehn Kilometer brauchte Straßen.NRW deutlich länger als erwartet, Klagen verzögerten mittendrin den Bau, aber nun geht er ganz langsam voran. Nach der eben erwähnten Idylle sehen wir den Beginn der Bauarbeiten, so dass die Weihes nun nicht mehr im Grünen wohnen, sondern 100 Meter von einer Baustelle entfernt, auf die in 20 Minuten 25 LKW fahren oder sie verlassen, Herr Weihe zählt mit. Der Film teilt sich in einzelne Jahre auf, jeder Abschnitt beginnt mit einer Jahreszahl und Bildern von der Autobahn. 2012 sehen wir die ersten Bagger, 2013 ist ein Tunnel entstanden, für den der Bürgermeister der Feuerwehr erstmal drei Großfahrzeuge spendiert, denn im Tunnel gibt es keine Lüftung, da muss die Rettung halt anders ablaufen. Bei der Übergabe spielt eine Blaskapelle, es gibt Bier und Würstchen, ich fühlte mich sehr deutsch beim Zugucken und erinnerte mich an meine Dorfjugend.

Im Jahr 2014 ist die Fahrbahndecke gegossen, es fehlen noch die Mittelleitplanken und die Markierungen, Herr Weihe berichtet vom geplanten „Flüsterasphalt“, auf den er hofft. Erstmal bleibt alles leise, denn Klagen verhindern den weiteren Ausbau. 2015 sehen wir erstmals eine Hängebrücke, die quasi im Nichts steht; das kannte ich von den Bauabschnitten zur NS-Zeit, von denen ich Bilder und Fotos gesehen hatte, erstmal die Brücke, dann irgendwann die Straße. Das scheint sich nicht geändert zu haben. (Noch ein Disclosure: Ich habe von Straßenbau überhaupt keine Ahnung, wünschte mir aber gerade, das wäre anders.) 2016 werden die Lärmschutzwände hochgezogen, die quasi fünf Minuten nach ihrer Errichtung mit Graffitis verziert werden, 2017 wird wieder an der Strecke gebaut, und 2018 wird eröffnet. Mit Bier und Würstchen, einem Trio mit Kontrabass und einem schwarzrotgoldenen Band, das gefühlt zehn Leute gleichzeitig durchtrennen, der Bürgermeister ist nicht mehr dabei, er wurde abgewählt, vielleicht auch von den Leuten, die nun an der Nordumgehung wohnen, sein Nachfolger schenkt ihm trotzdem ein Stück vom Band.

Der Film ist das geworden, was das Team sich vorgenommen hatte: Er erzählt zwar etwas über die Straße, aber viel mehr über die Menschen, die an ihr wohnen. Ich wusste bis zum Schluss nicht ganz genau, warum der Bodybuilder dabei war, der bis auf die Bratwurst bei der Eröffnung quasi keine Verbindung zur Straße hat, aber er war für mich ein schlichtes Beispiel dafür, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat, und manchmal braucht es eben eine Autobahn und einen Film über diese, um ihn und sie kennenzulernen.

Spannender war für mich das Ehepaar, an dem man mitverfolgen konnte, was eine Autobahn macht außer viele, viele Fahrzeuge zu transportieren. Die beiden richten sich damit ein, dass es wohl etwas lauter werden wird, bekommen vom Land NRW (?) Schallschutzfenster spendiert, aber nur fürs Schlafzimmer, „im Wohnbereich sind 52 bis 54 Dezibel zumutbar“, wie Herr Weihe weiß. Sie testen eine Belüftungsanlage fürs Schlafzimmer, dessen Fenster sie nun vermutlich nicht mehr öffnen können, die sich als lauter entpuppt als die Straße. Und sie begehen den zu eröffnenden Abschnitt zu Fuß, denn er ist nun einmal da. Mich haben die beiden schlicht angerührt in ihrem durchaus an der Umgebung interessierten „Wird schon, muss ja“, aber eigentlich hat man hier seit Jahrzehnten seinen kleinen Kosmos. Dann kommt da halt eine Straße drum, naja, gibt Schlimmeres, noch eine Kelle Mittagessen? und nachher weckt Frau Weihe weiter Bohnen ein, die wachsen auch weiter.

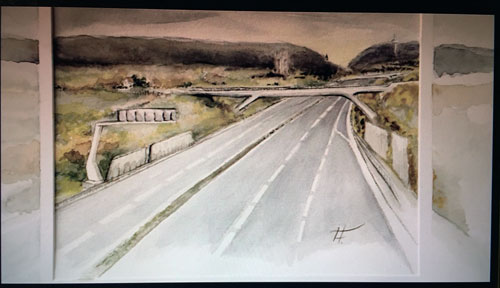

Die Gegner:innen der Umgehung kommen nicht zu Wort; Abma erklärt, dass die Proteste schon weit vor Drehbeginn stattgefunden hatten und dass sie deshalb im Film nicht zu sehen sind. Bei der Eröffnung hält immerhin eine Dame ein kritisches Schild hoch. Die Eröffnung war für mich mit das Spannendste, denn, ich fiepste vor dem Laptop: Da verkaufte eine Dame Bilder. Ich konnte bei der ersten Einstellung nicht erkennen, ob es Fotos waren oder Gemälde, aber es waren gerahmte Kunstwerke. Auf eins zoomt der Film netterweise und seitdem habe ich ein neues Projekt im Kopf: auf Eröffnungen von Autobahnteilstücken gehen und gucken, was an Devotionalien angeboten wird.

(Screenshot „Autobahn“. Edit nach Hinweis von Abma, danke: Die Malerin heißt Helga Frank, das Bild ist auch auf ihrer Website abgebildet.)

Ob es bei jeder Eröffnung Menschen gibt, die Bilder malen? Vor allem solche mit leeren Fahrbahnen und viel Grün drum rum? So sahen nämlich die wenigen Werke aus, die ich im Film erkennen konnte, und damit sehen sie genauso aus wie die Bilder, die ich mir drei Jahre lang für die Diss angeschaut habe: keine Mittelleitplanke, kein Seitenstreifen, alles ordentlich in die Landschaft eingebettet, keine LKW im Stau, hübsch aufgeräumt.

Hans Neumann: Am Seehamer See, keine Werkdaten bekannt. Bildquelle: Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen (Hrsg.): Die Straßen Adolf Hitlers in der Kunst, Berlin 1936, Mappe mit acht Blättern, Blatt 7.

Eduard Freiherr von Handel-Mazzetti: Autobahn durch märkisches Land, keine Werkdaten bekannt.

Bildquelle: Kat. Ausst. Die Straßen Adolf Hitlers in der Kunst, durchgeführt von der Ausstellungsleitung München e. V. im Auftrag des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen, München 1936, o. S.

Alwin Stützer: Landschaft am Irschenberg, 8.7.1936, Mischtechnik, 54 x 110 cm. Bildquelle: Zieske, Peter: Alwin Stützer 1889–1974. Monographie über den Maler, Passau 1977, S. 38.

(Woher ich taggenau weiß, von wann das Bild ist? Der Nachlass Stützers liegt im Kunstarchiv Nürnberg und er hat viele, viele Taschenkalender hinterlassen. Noch ein Projekt!)

Ich fand diese Diskrepanz zwischen einem riesigen Bauwerk, das Natur zerstört, und den heutigen (!) Abbildungen sehr interessant. Vielleicht halten es die Weihes auch nur deshalb aus; hinter ihrem Haus geht das Grün ja weiter, nur vorne raus ist es halt laut. Für mich war generell die Eröffnungsszenerie spannend: das zeremonielle Drumherum, die Reden, die Musik, die Fahnen, die Würstchenbude. Das dürfte 1937 bis 1939 nicht groß anders ausgesehen haben. 1938 wurden 42 Teilstrecken dem Verkehr übergeben, immer mit großem Bohei. Da die Autobahnen als Propagandaprojekt und nicht wegen der lächerlich geringen Kfz-Zahlen wichtig waren, waren auch die Eröffnungen als Teil dieser Propaganda wichtig: Sie waren Beleg für den Erfolg des Systems, und vorsichtig formuliert, klingen die Reden heute nicht viel anders: Auch sie sprechen von besseren Lebensumständen und guckt mal, wie gut wir das alles hingekriegt haben.

Ich erwähnte oben den Mann mit dem Jesus-Schild. Der Film beginnt jedes Jahr mit einer Szene von der Autobahn und schwenkt dann zurück zur immer noch vorhandenen Ortsdurchfahrt. Die Szenen sind auf Dauer sehr enervierend und ich weiß nicht, wie man es an der Straße aushält, denn mich haben schon 85 Minuten mit ihr genervt. Ein Auto nach dem anderen, immer laut, egal bei welchem Wetter, außer Sonntags. Und immer steht ein Mann mit einem Schild und einem Überzug für den Körper an einer großen Kreuzung und verkündet durch Schild und Überzug, dass Jesus lebt und man bitte an ihn glauben möge. Eine Lokalreporterin fragt ihn, was er mache, wenn die Umgehung käme, woraufhin er meint, dann gehe er eben an eine andere Kreuzung. Der Mann ist zunächst in seiner Religiösität ein kleiner Fremdkörper im Film, aber irgendwann nicht mehr: Man sieht die Weihes ein Tischgebet sprechen, bei der Eröffnung durchschneiden auch Pfarrer und Priester des Orts das schwarzrotgoldene Band, und einer der Festredner wünscht, dass der Herrgott alle Fahrenden beschützt. Letzteres dürfte 1938 anders gewesen sein.

Die Graffiti auf den Lärmschutzwänden sind auch auf der Brücke, eins lautet „Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen – JESUS“, der Bodybuilder und Herr Weihe finden das alles nicht so gut, aber es gibt jemanden, der verdächtigt wird. Der Film fragt den Mann mit dem Jesus-Schild direkt, ob er das war, denn er freut sich über die vielen Nennungen von Jesus auf den Wänden. Er verneint und erzählt etwas mehr von sich. (Ich verrate jetzt ein bisschen an Handlung, aber ich ahne, dass nicht viele von euch den Film sehen werden, und ich mochte die Szene sehr:) Er stammt aus Kasachstan, wo er auch das Wort Jesus verkündet habe, er habe mit anderen Menschen gesungen und für die Bibel Werbung gemacht, wofür er für zweieinhalb Jahre in Gefängnis kam. Nach seiner Entlassung habe er in drei Städten in Kasachstan Graffiti gesprüht, um auf den christlichen Glauben aufmerksam zu machen, wofür er nochmal für vier Jahre verurteilt wurde. „Ich bereue nichts, viele Menschen haben das gesehen.“ Ich schaue Graffiti nun mit ein bisschen anderen Augen an und Menschen mit Schildern an Kreuzungen auch. Vielleicht haben die Werbung besser verstanden als ich.

„Autobahn“ erzählt wenig über Planungsverfahren und Raumordnungen und Kosten, sondern eher, was das alles mit den Menschen macht, über deren Köpfe das hinweg irgendwann mal entschieden wurde. Man fühlt sich ein bisschen hilflos beim Zuschauen, aber irgendwie arrangieren sich alle mit diesem neuen Ding, und ich ahne allmählich, warum in Deutschland weiter Autobahnteilstücke gebaut werden und dann noch welche und noch welche: Man arrangiert sich eben damit. Die Besitzerin des Strickladens an der Durchfahrtstraße erzählt anfangs von der alten Straße, da waren noch Alleebäume, da konnte man noch spazierengehen, aber inzwischen putzt sie ständig dunklen Dreck von ihren Scheiben und es scheint ihr kaum noch aufzufallen, dass sich das ganze Licht im Laden ändert, wenn draußen ein LKW vorbeifährt. Aber kurz vor der Eröffnung der Nordumgehung fragt sie sich schon, wie das wohl werden wird, wenn hier gar kein großes Auto mehr vorbeikommt.

Ich könnte über jede einzelne Person einen Blogeintrag schreiben, sie sind mir alle auf ihre Art ans Herz gewachsen in schnell vergangenen 85 Minuten. Mag sein, dass ich die Autobahn inzwischen mit mehr Interesse verfolge als früher, mag sein, dass ich als gebürtige Niedersächsin anders auf die Landschaft da oben gucke, mag sein, dass ich mich an das einzige Mal erinnere, dass ich durch den Ort gefahren bin (Hannover–Osnabrück). Kann aber auch sein, dass der Film einfach gut ist und man sich gerne anguckt, was die Straße mit den Leuten macht. Falls ihr den Film irgendwo zu sehen bekommt – zum Beispiel demnächst beim ADAC im Shop –, lege ich ihn euch sehr ans Herz. Auch wenn ihr das Wort „Autobahn“ nach Jahren in diesem Blog nicht mehr hören könnt.