Vorgestern ging ich wie beschrieben zum Rossmann, gestern waren dann die Supermärkte für den wöchentlichen Einkauf dran. Dieses Mal sollte es nicht zum Edeka nebenan gehen, sondern zunächst zum Feinkostuntergeschoss im Karstadt bei mir um die Ecke, weil ich dort auf meinen geliebten Büntingtee hoffte sowie auf Dijonnaise und Kandis. Die ersten beiden Dinge hat mein Edeka eh nie, den Kandis neuerdings auch nicht, daher war die Entscheidung, die Einkäufe auf zwei Läden zu verteilen, gefallen, wenn auch ungern. Ich möchte im Moment den Kontakt zu Menschen soweit wie möglich komplett vermeiden, und daher hätte ich einen Supermarkt bevorzugt. Da der olle Karstadt aber eher Mondpreise aufruft, kaufe ich da nur das, was ich sonst nicht bekomme und hole Obst, Gemüse und Jogurt woanders.

Die zwei Atemmasken, die F. mir mitgebracht hatte, waren beide jetzt einmal benutzt, die wollte ich nicht nochmal tragen. Ich fand beide auch eher unangenehm, Geruch, Sitz, Durchfeuchtung beim Atmen, das war alles eher doof. Ich wickelte mir probehalber ungefähr 15 Schals, Tücher und ernsthaft Stoffservietten irgendwie vor Mund und Nase, was alles nicht hielt, bis ich beschloss, fuck it, du gehst jetzt ohne Maske und nachmittags nähst du dir was Passendes.

Aufs Fahrrad gesetzt, weil auf dem Fahrrad besser Abstand zu halten ist zu allem anderen. Im Karstadt keinen Tee gefunden, war ja klar, aber dafür Kandis, Majoschlotz und, noch toller, Schrobenhausener Spargel. Und Weizenvollkornmehl! Sofort mitgenommen.

Dann nach nebenan zum Lidl geradelt, der mir deutlich zu voll war. An der Kasse hörte ich, dass das für Freitage anscheinend normal sei – „was meinst du, wie’s hier morgen aussieht?“ –, was mich zu dem Entschluss brachte, nächste Woche am Montag oder Dienstag nochmal einzukaufen und dann erst wieder weit nach Ostern. Hefe vergessen, sonst alles gekriegt.

Zuhause abgeschlossen, Schüssel und Schloss mit Desinfektionszeug besprüht, Einkäufe erstmal am Eingang stehengelassen und sofort Hände gewaschen. Ich singe den Refrain von Totos Africa, der geht gut 20 Sekunden. Dann Jacke und Schuhe ausgezogen, Einkäufe verräumt, nochmal Hände gewaschen. The things you do for ich weiß schon gar nicht mehr for what es ist so absurd.

—

Ich setzte mich an meinen schönen aufgeräumten, fast leeren Schreibtisch und begann, nach Anleitungen für Mundschutze zu googeln. In den sozialen Medien hatten schon diverse meiner von mir Verfolgten ihre schicken selbstgenähten Masken vorgezeigt, daher wusste ich: Ich will nicht die, mit der man wie ein Pinguin aussieht, sondern eine mit gebügelten Falten (hier die zweite Variante). Wie das geht, hatte ich aus inzwischen vier komplett geschauten Staffeln „Project Runway“ theoretisch total drauf. Problem: Ich habe keine Nähmaschine. Lösung: total egal, wir haben Pandemie, wir nähen von Hand, auch wenn’s scheiße aussieht. In Omas Nähkästchen lag sogar Gummiband, was ich gar nicht mehr wusste, so selten habe ich da reingeguckt. Ich habe auch keine Stecknadeln, aber wie ich gestern feststellte, Büroklammern gehen für kurze Zeit auch. Ebenfalls gelernt: ein Königreich für einen Fingerhut.

Das finde ich bei den ganzen Anleitungen zum Selbermachen auch immer lustig: „Ihr nehmt einfach ein Stück Stoff und dann …“ Ein Stück Stoff? Wer von den Menschen, die nicht eh ab und zu nähen, hat denn bitte einfach mal so zwei Meter Baumwolle rumliegen? Hatte ich nicht, aber: einen angeklecksten weißen Tischläufer, der unbenutzt im Schrank rumlag, aus Baumwolle war und durch den ich auch doppellagig gut atmen kann. Der wurde jetzt zum Prototyp verarbeitet, bevor ich mich an die bunten Stoffservietten als Rohmaterial wagte.

Ich hatte in der, keine Ahnung, sechsten, siebten, achten Klasse? mal Handarbeitsunterricht, und wir haben genau einmal eine Nähmaschine benutzt. Ansonsten kann ich mich nur noch daran erinnern, dass wir gebatikt haben, das war super. In den darauffolgenden 35 Jahren habe ich noch ein paar Knöpfe angenäht und Hosensäume gekürzt, aber das war’s im Prinzip. Daher wollte ich auf jeden Fall einen Prototyp basteln, der vermutlich drei Stunden dauern und fürchterlich aussehen würde.

Ging dann aber doch besser als ich dachte. Ja, die Stellen, wo ich das Gummiband angenäht habe, sehen aus, als wüsste ich nicht, was Ästhetik ist, aber das Thema des heutigen Eintrags ist „Fuck it, wir haben Pandemie“. Daher war ich schon nach einer Stunde ziemlich zufrieden; auch darüber, dass ich mir irgendwo mal gemerkt hatte, dass man das flache Blechteil aus Aktenheftern einnähen kann, damit man eine Art Nasenbügel hat. Gerade für uns Brillenträger*innen unschätzbar wichtig, sonst ist nach zwei Minuten die Brille beschlagen. Sehen Sie die kleine Kurve am oberen Rand? Metallbügel!

Und so nähte ich lustig weiter vor mich hin und hatte nach drei Stunden drei Masken, die ich auswaschen kann. Theoretisch kann ich in die zwei grünen sogar noch ein Vlies einlegen, zum Beispiel aus einem Staubsaugerbeutel, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie gerne ich ein Staubsaugerbeutelstück direkt vor Mund und Nase haben möchte. Der Mundschutz ist, wie wir ja inzwischen alle gelernt habe, eher für die anderen da, die nicht von uns angehustet werden, als für uns, die ihn tragen. Passt so.

Bei der nächsten Pandemie kämme ich mich vorher und leg ein bisschen Lidschatten auf. Aber für jetzt gilt Sie wissen schon.

Danach musste dringend der Schreibtisch wieder in den akademischen Zustand zurückversetzt werden OMG.

—

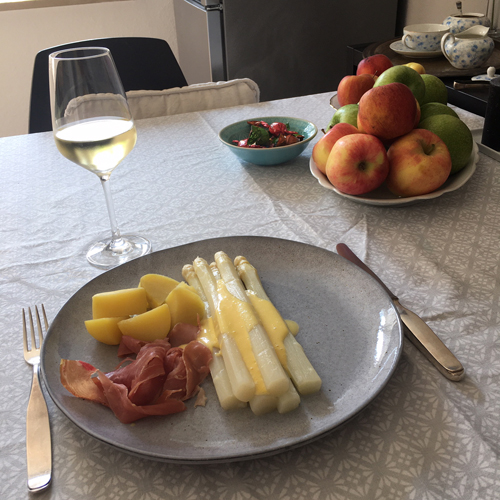

Inzwischen war es nach 14 Uhr und ich hatte immer noch nichts gefrühstückt, nicht mal einen Kaffee oder so, ich wollte morgens das Einkaufen schnellstmöglich hinter mich bringen. Daher drängte es mich jetzt in die Küche und ich bereitete mir ein Festessen zu.

Wenn man seit ungefähr 18 Stunden nichts gegessen hat, kommt so ein kleines Weinchen übrigens noch besser.

—

Ich schrieb ein paar DMs an F., las ein bisschen, freute mich über die Sonne draußen und das schöne Licht in meiner Wohnung und war in einer sehr ruhigen Stimmung. Und dann war es 19 Uhr und Herr Levit lud zum Hauskonzert, das gestern auch genau dieser Stimmung entsprach. Wie immer danke dafür, man kann gar nicht oft genug danke sagen.

Mich berührt es immer, dass Levit selten nach dem Spiel einfach so aufsteht, sondern meist noch eine kleine Geste ausführt, die Faust ballt und sich damit auf den Oberschenkel klopft oder, so wie gestern, kurz die Hände vor dem Gesicht zusammenschlägt, als ob er ein Kapitel beendet, seine eben für uns geöffnete Welt wieder schließt. Einer seiner letzten Sätze im langen Zeit-Podcast war sinngemäß: „Ich kann nicht abstrakt Musik machen, das macht ja was mit mir.“ Achtung, totaler Allgemeinplatz: Vermutlich kann niemand abstrakt Musik hören. Das macht auch was mit einem. Das Hauskonzert war ein sehr schöner Abschluss des Tages, und ich dachte, als ich mich zum Bloggen an den Rechner setzte, das schreib ich jetzt so auf, das war ein schöner Tag.

Ich klickte auf unsere Klassikplaylist und wählte „The people united will never be defeated“, das wir in einer Einspielung von Levit in der Liste haben und begann mit den ersten Tönen aus heiterem Himmel an zu weinen. Dann heulte ich das Stück durch, dann bloggte ich diesen Eintrag, jetzt läuft Mendelssohn und ich esse gleich noch ein paar Schokoladen-Ostereier.

Das war ein schöner (ich habe genäht!), seltsamer (Mundschutzmasken!) und emotional mal wieder völlig überwältigender Tag. So wie alle in letzter Zeit.