Tagebuch Mittwoch, 29. April 2020 – 49 Tage

49 Tage durfte ich nicht in eine Bibliothek. So ganz darf ich immer noch nicht rein, die Lesesäle bleiben noch bis mindestens 4. Mai geschlossen, wenn ich gerade auf dem neuesten Informationsstand bin. Die Stabi denkt darüber nach, die kleineren Säle zu öffnen – also die, in die ich immer den Nazikram aus dem Giftschrank geliefert kriege. Und mein geliebtes ZI öffnet auch ab nächster Woche wieder seine Pforten, und ich bin schon sehr gespannt, wieviele Leute dann in mein Stamm-Lesesälchen dürfen, der sonst 36 bis 40 Leuten Platz bietet. In den anderen beiden, noch kleineren Sälen sitze ich nie, keine Ahnung, wieviele da reingehen.

Gestern besuchte ich immerhin zwei meiner Lieblinge, um ein Buch loszuwerden und einige neue mitzunehmen. Es regnete, was mir recht war, denn dann sind weniger Leute unterwegs. Mundschutz auf, Regenjacke an, Fahrrad aus dem Keller gezerrt und erstmal zur Packstation geradelt, an der ich eine Retoure loswerden wollte. Schon nach wenigen Metern merkte ich: Mein toller Serviettenmundschutz, den ich bisher immer mit fast unbeschlagener Brille und guter Durchlüftung getragen habe, ist bei Regen eher Waterboarding. Das Atmen fällt durch nasse Baumwolle sehr schwer, wer hätte es gedacht, und anscheinend geht dann auch meine Atemluft nicht mehr nach unten oder zur Seite, sondern fies nach oben – wobei das auch an den gestrigen, eher kühlen Temperaturen gelegen haben könnte. Ich radelte also mit beschlagener und regennasser Brille durch die Gegend und schnappte undamenhaft nach Luft. Das war alles eher unschön.

Aber: In Busse und Trams (*wimmer* MISS YOU *wimmer*) will ich gerade nicht. Außerdem hatte ich ja die schönsten Ziele der Welt vor Augen (neben dem Schokoladenladen in Wien und dem Bodensee), die Packstation hatte problemlos noch Platz für mich, ist ja auch was, also weiter. Bis zur Unibibliothek war ich nassgeregnet und konnte kaum noch was gucken, aber egal. BIBLIOTHEK!

Die Uni-Bib ist nie so richtig überlaufen. Der Abholbereich ist Selbstbedienung, das heißt, man geht in den, keine Ahnung, wenn’s hochkommt, 50 qm großen Raum, in dem 20 Regale stehen, holt sich seine Bücher, verbucht die selbst an einem Terminal und verschwindet wieder. Daher hätte ich gedacht, dass das alles so geblieben wäre, aber nein. Pfeile auf dem Boden, Schilder und Absperrbänder führen einen an der gesperrten Selbstbedienungsausgabe vorbei zu zwei Fenstern, einmal die Rückgabe, die eh ohne Menschen funktioniert und dann das Fenster zur Abholung. Dort sind auf dem Boden Markierungen geklebt zum Abstandhalten, man legt seinen Bibliotheksausweis auf ein Lesegerät, die Dame hinter der Scheibe bekommt dadurch mitgeteilt, was für einen im Regal liegt, holt es nach vorn und verbucht es. Mit mir standen noch fünf weitere Leute in der Schlange, alle mit Mundschutz (genau wie die Bibliothekarinnen), alle geduldig und freundlich.

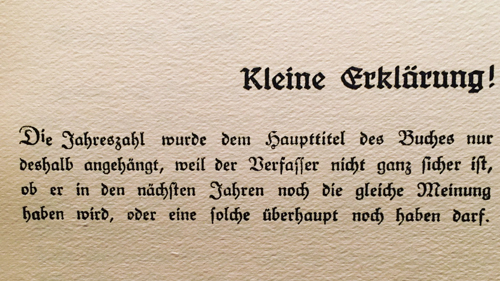

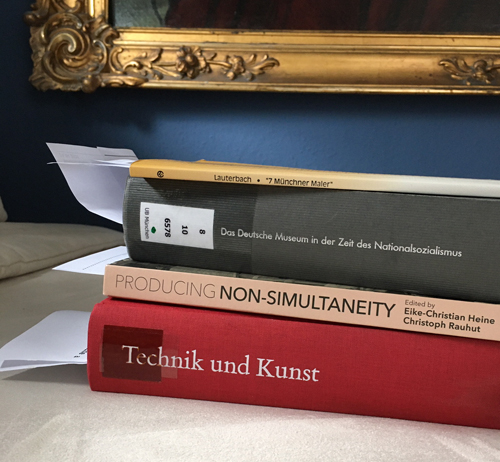

Ich erhielt meine zwei Ausleihen – und einen Umschlag mit Kopien, der mir die Frage nach den 1,50 Euro Gebühren auf meinem Konto ersparte, die mich etwas erstaunt hatten. Für mich war am 9. oder 10. März eine Fernleihe angekommen, die ich aber warum auch immer damals nicht abgeholt hatte. Ich ahne, dass das an meiner Nicht-Liebe zum Unibib-Lesesaal lag, den mag ich überhaupt nicht. Ich weiß auch noch, dass ich in der Woche vor den Ausgangsbeschränkungen (bitte sagt nicht Lockdown, wir hatten keinen Lockdown und auch keine Ausgangssperre) schön im Archiv gesessen habe und vermutlich auch deshalb nicht in den doofen Lesesaal wollte, weil der halt trübe und langweilig ist und meine gute Laune ruiniert. 49 Tage lang sagte ich mir selber WÄRSTE MAL HINGEGANGEN, DU NUSS, dann hättest du jetzt deinen Ausstellungskatalog aus Berlin, aber nee, Frau Gröner war sich ja zu fein für das runtergerockte Ding. Der Katalog war immer noch in meinem Konto zu sehen, daher dachte ich, der liegt da jetzt ewig, bis die Lesesäle wieder öffnen, aber nein, viel besser: Da der Katalog nur aus 20 Seiten bestand, wurde er einfach kopiert, ich zahlte 1,50 Euro, die Berliner bekamen „Deutscher Bauer, deutsches Land“ (1938) wieder, ich erhielt Kopien und weiß nun, dass Protzen dort die Meisterwerke Frühling im Bayerischen Wald (1937, WV 326, Tempera, 82 x 130 cm) sowie Landschaft vor Tegernsee (vermutlich Vor Tegernsee, 1935, WV 291, Öl, 82 x 130 cm) gezeigt hat.

Außerdem in der UB erledigt: meine LMU Card auf Sommersemester gestellt. Seit dem vorletzten Semester haben wir keine labbrigen Papierausweise mehr, sondern eine schicke Plastikkarte, die man zu jedem Semesteranfang in ein seltsames Lese- und Druckgerät steckt, das alte Semester wird abgefräst und das neue draufgedruckt. Da momentan aber alle Unigebäude gesperrt sind, kommt man nicht an diese Geräte. Hätte ich mir ein Semesterticket gegönnt, wäre das aber in Ordnung gewesen, LMU und die Münchner Verkehrsbetriebe haben einen Deal gemacht, dass die alten Cards als gültig angesehen werden, wie mir eine Mail der Uni mitteilte. Es geht momentan so vieles nicht, aber dafür geht vieles andere, was ich bei unserem deutschen Ordnungswahn nie gedacht hätte. Jedenfalls hatte irgendjemand die gute Idee, eins der Geräte aus dem Nebentrakt zu holen, wo es sonst steht, und es in halbwegs okayer Entfernung zur Warteschlange der Bibliothek zu platzieren. Ich bin dann jetzt auch offiziell im letzten Semester.

Nach der UB fuhr ich zur Stabi. Auch dort sagten einem schon Schilder, dass nur Ausleihe und Buchrückgabe geöffnet hatten, Pfeile auf dem Boden wiesen Besuchern und Personal die unterschiedlichen Wege. Die Stabi hatte ich noch nie so leer erlebt, die ist eigentlich nie wirklich leer, jedenfalls nicht zu den Zeiten, in denen ich sie besuche. Um kurz vor Mitternacht war ich allerdings noch nie drin, aber ich ahne, dass sie selbst dann belebter ist. Das war schon fast ein bisschen spooky, an einem Wachmenschen mit Mundschutz vorbeizugehen, der einen weiterwinkte, falls man sich auf dem Weg von der Eingangstür geradeaus zu den Schließfächern verirren sollte. Aber nach dem Bericht der SZ (oben verlinkt) ahne ich, dass der Herr vielleicht ein bisschen mitzählt, damit sich nicht zu viele Leute gleichzeitig im Gebäude aufhalten.

Die Schließfächer waren fast alle geschlossen, ich überlegte, ob ich jetzt überhaupt Jacke und Rucksack abgeben müsste, vielleicht funktionierte auch hier die Ausleihe jetzt nicht mehr mit der Hilfe des Ausleihenden. Mehr aus Gewohnheit warf ich alles ins Schließfach, zückte meine 1-Euro-Münze aus der Hosentasche, schloss ab und ging mit einem Buch und meinem Portemonnaie, in dem sich mein Bibausweis befindet, in den großen Raum, in dem normalerweise vielstimmig rumgewimmelt wird. Hier guckten mir zwei Menschen mit Mundschutz, aber ohne Abstand zueinander dabei zu, wie ich alleine zum Rückgabeschalter ging, wo ein gelangweilter Herr mein Buch entgegennahm, ich glaube, nun hinter einer Plastikscheibe und nicht mehr ohne. Weiß ich aber gerade nicht. Ich tippe auf Plastik.

Danach ging ich durch das geöffnete Drehkreuz, das man nun nicht mehr antippen musste, in den Ausleihbereich. Hier sah ich ungefähr drei oder vier Menschlein, wo sonst gerne mal 25 rumlaufen und ihre Bücher suchen (wir waren alle mal Erstis). Auch ich musste ernsthaft wieder neu suchen und behaupte, die Stabi ändert dauern ihre Regalnummerierung. Die Dame, die meine zwei Bücher verbuchte, saß hinter Plastik und sie fasste auch meinen Ausweis nicht an, sondern las ihn nur per Handscanner ein und wartete, dass ich ihn mir wieder nahm. Auch das Drehkreuz zum Ausgang musste nun nicht mehr von ihr entsperrt werden, ich ging einfach so hinaus, wie üblich mit meinen Büchern im Arm, was sich fast wieder normal anfühlte.

Am Schließfach hörte ich meine Münze in den Rückgabeschacht fallen, was aber anders klang als sonst, und freute mich über ein 2-Euro-Stück, das da anscheinend vergessen wurde. Darauf habe ich acht Studiumsjahre gewartet! Sieben Nuggets in der Sechserbox bei McDonald’s hatte ich aber immer noch nicht. Könnte auch daran liegen, dass ich die schon sehr lange nicht mehr bestellt habe. (Habe jetzt Lust auf Chicken McNuggets.)

Für die Rückfahrt nahm ich den Mundschutz ab, das Atmen fiel wirklich schwer und ich sehe dann doch ganz gerne den Straßenverkehr, durch den ich radele. Der war gestern netterweise merklich geringer als sonst, und so radelte ich nass, aber sehr zufrieden wieder nach Hause. Dort erledigte ich das neuerdings übliche Desinfektionstänzchen – was fasst man an, was nicht, wie oft wäscht man sich die Hände, nachdem man wieder reingekommen ist – und kochte danach meinen Mundschutz aus. Daher kam ich etwas unsanfter wieder in der Realität an, die ich eben für ein knappes Stündchen hatte ausblenden können.

Meine erste Aktion nach dem Ende der Promotion, wenn mein Bibliotheksausweis nicht mehr gültig ist, wird sein, mir einen neuen zu holen. Dann zwar ohne LMU-Aufdruck UND SCHON WIEDER MIT EINER NEUEN REGALNUMMER, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich ohne Bibliotheken auskommen soll. Das hat gestern wirklich sehr gut getan.

—

Katrin Schuster von der Stadtbibliothek München beschreibt die Herausforderungen gerade an digitale Möglichkeiten, die Bibliotheken besser meistern müssen.

„Nicht erst seit gestern akut ist etwa die Frage nach der Lizenzierung digitaler Medien. Den meisten unserer Nutzer*innen erscheint es zum Beispiel absurd, dass ein eBook nicht mehrmals gleichzeitig ausgeliehen werden kann, sondern sie vormerken und abwarten müssen wie bei gedruckten Büchern. Der Lobbyverband der Verlage und Buchhandlungen wiederum fürchtet um die Verkäufe, wenn Lizenzen unbegrenzt vergeben werden (und versucht das auch in Studien nachzuweisen). Noch immer gibt es keinen für alle tauglichen Entwurf für ein zeitgemäßes Urheberrecht, das sowohl den Erlösmodellen als auch der Informationsfreiheit wirklich gerecht wird. Ein Problem, das von der Pandemie in mehrfacher Hinsicht verschärft wurde: Buchhandlungen haben Umsatzeinbrüche zu verkraften, während Bibliotheken den Bedarf an eBooks bei weitem nicht mehr decken konnten. Presse und Rundfunk geht es ähnlich: Vielfach herrscht Kurzarbeit, während doch gerade jetzt seriöse Aufklärung und Einordnung wichtiger wären denn je; Bibliotheken sind darauf jedenfalls unbedingt angewiesen.“

—

#LibraryLife in der Coronakrise (1) : Digitale Bibliotheksangebote brauchen eine digitale Community

Stephan Schwering weist (für uns Interweb-Affine vermutlich nicht neu) darauf hin, dass der Aufbau einer Community mehr ist als Bilder von Büchertischen zu posten. Gerade die Stadtbibliothek München nehme ich übrigens als sehr engagiert im Digitalen wahr.

„Gleichzeitig merken wir, wie wichtig die digitalen Angebote der Bibliotheken wirklich sind. Viele Bibliotheken erleben gerade einen unheimlichen Run auf Ihre digitalen Angebote (auch weil viele Bibliotheken, wie wir in Düsseldorf ein kostenfreies, befristetes DigitalAbo anbieten). Viele Bürger*innen nehmen sie wohl sogar zum ersten Mal war. Gut, dass viele Bibliotheken einen – wenn auch befristeten – kostenfreien Zugang auf ihre Angebote gewähren. Gut aber auch, wenn die Bibliotheken diese in den sozialen Netzwerken kommunizieren, erläutern und erklären können und dort auch für Fragen und Anliegen ansprechbar sind.

Spätestens jetzt wird klar, wie wichtig es ist, das digitale Angebot einer Bibliothek wie z.B. die onleihe eigenständig zu denken. Es ist ein eigener, digitaler Ort. Bibliotheken bieten den Zugang dazu und sind vertrauenswürdige Partnerinnen für die Bürger*innen im Netz, virtuelle Inseln für fundierte Information und gute Inhalte. Die digitalen Nutzer*innen werden zum großen Teil die Bibliothek als analogen Ort in ihrer Stadt nie aufsuchen – akzeptieren wir das. Die Coronakrise und die damit verbundene Schließung von Bibliotheken wird wahrscheinlich zu einer größeren Verbreitung der digitalen Bibliotheksangebote führen, als jede andere Werbemaßnahme der geöffneten Bibliotheken zuvor es je vermocht hat. Das ist nicht überraschend und dennoch kann es uns etwas verdeutlichen: Die digitalen Angebote und die digitale Kommunikation finden in dieser Zeit gerade neu zueinander – und das ist notwendig. Insofern bietet diese Krise auch in Bibliotheken eine Chance über eine reine Nutzungssteigerung der digitalen Angebote hinaus.“