Was schön war, Dienstag/Mittwoch, 20./21. August 2019 – Stadtarchiv, Farbbilder, Klugscheißer-Tweets

Dienstag vormittag war Kundentexten angesagt, bis ich wieder Zeit für die Diss hatte.

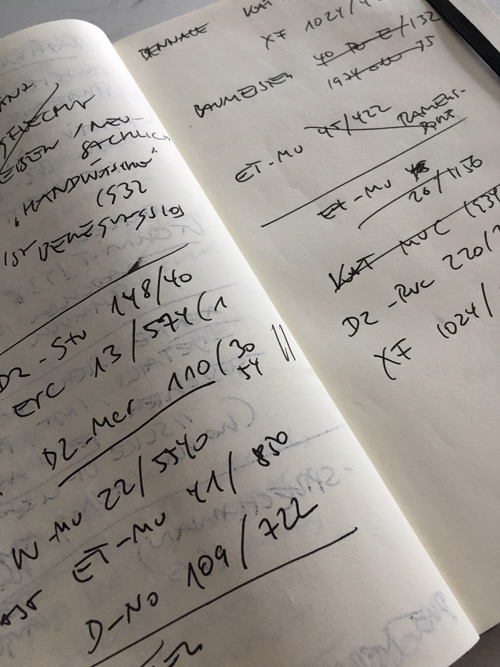

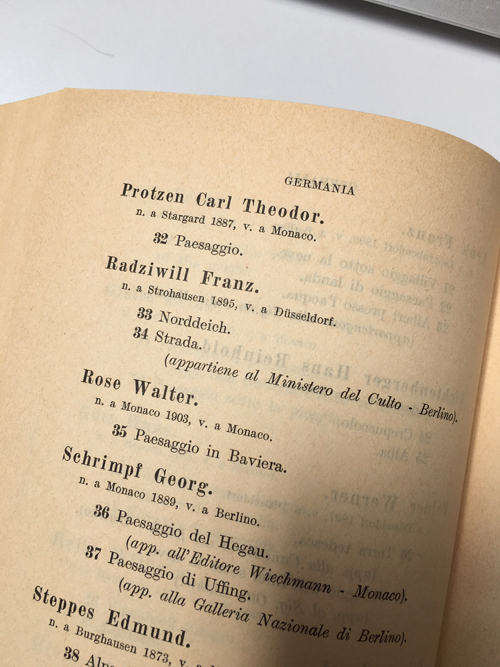

Nach drei Wochen gefühlter Pause vom Werkverzeichnis und den knapp 700 Schwarzweißfotos seiner Gemälde aus dem Nachlass groovte ich mich langsam wieder rein. Ich bin in diesem Bereich immer noch bei dem, was ich als meine kunsthistorische Pflicht ansehe und noch nicht mal im Ansatz in der Nähe meiner eigentlichen Forschungsfrage: Ich liste gerade – immer noch – auf, wann Protzen welches Bild wo gezeigt hat. Dafür habe ich die ganzen Zeitungsausschnittsammlungen im Stadtarchiv durchgewühlt (und ich ahne, dass ich sie nochmal durchwühlen werde), geguckt, ob ich ihn irgendwo finde, wenn zum Beispiel über Ausstellungen der Münchner Künstler-Genossenschaft oder des Feldgrauen Künstlerbunds geschrieben wird. Wenn ich ihn finde, versuche ich rauszukriegen, welches Bild dort hing – manchmal stimmen die angegebenen Titel mit denen im Werkverzeichnis überein, meistens nicht, manchmal steht da nur „Landschaft“, dann kann ich raten oder das als unwissenschaftlich sein lassen, aber wenigstens ein paar Vermutungen auflisten. Außerdem gucke ich im Verzeichnis nach, ob das Bild verkauft wurde, vielleicht steht da auch, an wen, dann versuche ich, in Adressbüchern oder simpel dem Interweb rauszukriegen, ob ich die Käufer lokalisieren kann. Bis jetzt hat das noch nie geklappt, aber gestern meine ich herausgefunden zu haben, dass Protzen 1936 ein Porträt „Ruth“ an einen, laut Werkverzeichnis, „Dr. Kurt Schneider“ verkauft hat, das vermutlich dessen Frau oder Tochter zeigt. 1935 war in München nur ein Kurt Schneider gemeldet und der trug auch einen Doktortitel, und es war zur Abwechslung mal ganz nett, irgendwas zu finden, das den Maler ein bisschen von der politischen Kaste trennte, der er sonst zuarbeitete. Um es mal verbrämt auszudrücken. Aber ob das wirklich der Käufer war, weiß ich natürlich nicht, und es ist auch nicht wichtig genug, dem weiter nachzugehen, denn, wie gesagt, irgendwann müsste ich mal zum Thema meiner Diss kommen.

Gestern und vorgestern erledigte ich die Jahre 1935 und 1936 – jedenfalls bis auf die Autobahnbilder, die er 1936 malte, denn die sollen in ein Extrakapitel. Das werde ich zeitgleich schreiben, denn ich ahne, dass ich keine Lust mehr habe, wieder in die Dreißiger zurückzukehren, wenn ich mit seinem restlichen Werk endlich in seinem Todesjahr 1956 angekommen bin. Vielleicht wird es doch kein Extrakapitel, ich weiß es noch nicht. Merke ich beim Schreiben, hoffe ich.

Auch seine gebrauchsgrafischen Arbeiten bereiten mir noch etwas Kopfschmerzen; die sollten eigentlich in die normalen Kapitel eingegliedert werden, aber vielleicht müssen die auch extra, scheiß auf die Chronologie, denn im Moment blähen sie die Kunstkapitel weitaus mehr auf als ich dachte. Was natürlich auch daran liegt, dass ich lose Fäden nie einfach liegen lassen kann, sondern immer an ihnen rumzuppeln muss wie bei den Arbeiten für die Schweizer Bierbrauer.

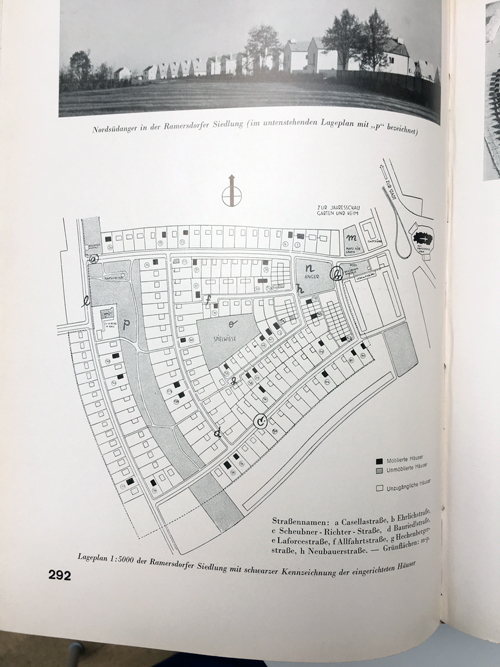

So ging es mir am Dienstag mit der Mustersiedlung Ramersdorf, ich erwähnte sie im Blog schon mal. Ich hatte mir im Stadtarchiv einige Akten rauslegen lassen, die sich mit der Siedlung und ihrer Erstellung beschäftigen, dazu noch Akten, die generell die künstlerische Ausschmückung der Stadt zum Thema hatten. So las ich mich ein paar Stündchen durch wilden Schriftverkehr des Kulturamts mit dem Bürgermeister Karl Fiehler, fand interessiert ein paar Schreiben des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Ludwig Siebert, der die Münchner Künstler finanziell unterstützte, fand auch verschiedene Verträge mit anderen Künstlern über Fresken und Brunnen für Kleinsiedlungen in München zu ungefähr der Zeit, in der auch Protzen beschäftigt war – aber zu ihm selbst fand ich nichts. Gar nichts. Umso erstaunter war ich, als ich gestern meine vorgestern verfassten Absätze aus dem Archiv korrekturlas, und feststellte, dass ich aus diesem Nichts fünf Seiten verfasst hatte, die Protzen immerhin einordnen, wenn auch nicht persönlich erwähnen. Daher kam gestern der überschwängliche „Geht mehr in Archive!“-Tweet.

—

Gestern war dann ein etwas wuseliger Tag, weil ein Kunde auf Texte wartete, für die ich aber eigentlich erstmal ein Layout gebraucht hätte. Ich textete einfach mal vor und hoffte, dass das irgendwie passen würde, wartete, wartete, wartete – und machte dann um kurz vor eins Mittag. Um halb zwei klingelte das Handy, als ich gerade die Bohnen abgoss und den Halloumi in der Pfanne schwenkte: Die Arterin hätte mir vor ner halben Stunde die Layouts geschickt, ob wir mal drüber sprechen könnten? Herd ausgemacht, Layouts besprochen, zwei Absätze neu getextet, Rest passte, rübergeschickt, Herd wieder angemacht und endlich was gegessen. Danach hörte ich nichts mehr vom Kunden, auch nach Nachfrage nicht, also gehe ich optimistisch davon aus, dass die Texte okay waren.

So bastelte ich weiter am Jahr 1936, las noch ein paar Artikel aus Die Kunst für alle, wo Protzen ab und zu erwähnt wurde, mailte lustig Leute an – und wurde von ihnen angemailt. Das Münchner Stadtmuseum schickte mir unaufgefordert eine Grafik von Protzen, das vermutlich einzige Werk von ihm in ihrer Sammlung. Das stand auch schon länger auf meiner To-do-Liste – „Stadtmuseum anfragen!“ –, aber das musste ich jetzt gar nicht mehr machen! Man dankt. Und die Grafik kannte ich auch noch nicht. (Noch eine Baustelle!)

Die schönste Mail kam aber vom Historischen Museum in Berlin. Die haben acht Werke von Protzen im Depot, fünf davon zeigen Autobahnen. Das Bild, um das sich meine Arbeit dreht – „Straßen des Führers“ – kannte ich in Farbe und hatte es auch schon mal im Original gesehen, und dieser verbloggte Ausstellungsbesuch war auch die Initialzündung für die Diss. Einige weitere Autobahnen kannte ich auch in Farbe von GDK-Research, aber dort kann man sich die Bilder nicht runterladen (oder ich bin zu doof dafür). Daher wollte ich die Bilddateien vom DHM haben, die bei GDK-Research auch als Bildgeber angegeben sind, vor allem von den Bildern, die ich eben noch nicht in Farbe kannte, also hier die drei Bilder, die im heutigen Polen entstanden sind.

Für ein kleines Entgelt bekam ich sogenannte Schnappschüsse – also keine deutlich teureren, druckfähigen Bilder, die vor allem noch gar nicht von allen Protzens existieren, die ich also in Auftrag geben müsste, sondern kleinere Formate, die aber, wie ich erfreut feststellte, immer noch eine Seitenlänge von 2000 px hatten. Also groß genug, um vernünftig draufzugucken und reinzuzoomen, was bei GDK-Research auch nicht geht. Und: Zu den Bildern gab es PDFs mit Abbildungen der Rückseiten in allen Einzelheiten, mit jeder Aufschrift, jedem Klebezettel und vor allem jedem Adressaufkleber von Protzen, den ich bisher nur von meinen runtergeladenen Ebay-Fotos kannte, was mir aber nicht unbedingt als gute Quellenangabe taugte.

Das war ziemlich toll, mal wieder ein paar Bilder mehr von ihm in Farbe zu kennen. Ich weiß, die Formulierung ist doof, wenn es um Bilder von 1942 geht, aber: Das war schon ein kleines bisschen Weihnachten.

—

Und weil ich inzwischen zum totalen Protzen-Klugscheißer geworden bin, konnte ich mich auch bei meinem letzten Besuch in der Pinakothek der Moderne, wo zwei Werke von ihm hängen, nicht zurückhalten und musste auf einen Fehler im Wandtext hinweisen. Klugscheißer-Tweets bringen manchmal was, denn der Text wird jetzt korrigiert.