Tagebuch Mittwoch bis Freitag, 13. bis 15. Januar – Traurig, aber mit Kuchen

Am Mittwoch kam Wehner, mein Weizensauerteig, zum ersten Mal zum Einsatz. Aus ihm wurde ein helles Weizenbrot, das ich zu flach produzierte, weil mir das Gärkörbchen einen Hauch aus der Hand rutschte, als ich den Inhalt in den brüllheißen Gusseisentopf kippen wollte. Daher musste ich noch ein bisschen am Topf ruckeln, um das Brot vom Rand wegzukriegen, womit ich vermutlich jede Luft aus ihm rausdrosch. Es schmeckt aber sehr gut. Noch nicht ganz so, wie ich es haben möchte, aber es war nicht klietschig und hatte eine schöne Porung.

—

Mittwoch und Donnerstag waren aber ansonsten eher unproduktive Tage, weil mich ein bisschen Traurigkeit ereilte und die Coronapanik wieder hochkroch. Und weil alle Bibliotheken geschlossen sind, konnte ich nirgends hin als auf mein Sofa oder mal für einen kleinen Spaziergang vor die Tür, aber das half beides nicht so richtig. Also tat ich das, was ich auf Twitter gelernt hatte in den letzten Monaten: Sei nicht so hart zu dir, die Zeiten sind beschissen, nimm dir nen Keks. Das war in meinem Fall Schokolade, immerhin die funktioniert.

Gestern brachte F. zur Date Night eine kleine Selektion eines Münchner Betriebs vorbei: Truly Craft Chocolate nutzt nur Kakaobohnen und Zucker für ihre Köstlichkeiten. Wir probierten jeder ein Stück von vier Tafeln und das war alles hervorragend. Mein Favorit, was mich etwas überraschte, war ausgerechnet die Tafel mit dem höchsten Kakaogehalt: Sie schmolz ewig vor sich hin, beeindruckte mich zuerst mit einem tiefen Kakaogeschmack wie vom entölten Backkakao, den ich in Marmorkuchen werfe, aber ohne so fies staubig zu sein. Es ist etwas albern zu sagen, dass man den Kakao deutlich schmecken konnte, aber ich habe schon genug Vollmilchmassenschokolade gegessen, um zu wissen, dass der eben manchmal nicht durchkommt, sondern die Tafel einfach nur süß und angenehm schmeckt. Was für mich sehr lange okay war, aber eben nicht so, wie Schokolade eigentlich schmecken kann.

—

Gestern heiterte mich auch ein bisschen Backen auf. Ich schleiche seit Jahren um das Blog La Pâticesse herum, von dem ich noch nie etwas nachgebacken habe, weil sowohl Fotos als auch die ganzen Arbeitsschritte mich Hobbybäckerin total einschüchtern. Ich ahne, dass es wieder eine alte Masterchef-Folge war, die bei mir den dringenden Wunsch erzeugte, mich mal an Frangipane zu versuchen, auch um meine neuen Tarteletteförmchen einzuweihen. Beim wilden Rumgoogeln stieß ich auf diverse Rezepte, die alle supersimpel klangen – und wunderte mich, dass zum Beispiel dieses hier bei La Pâticesse deutlich mehr Aufwand wollte. Gestern war aber ein Tag, an dem ich Lust auf mehr Aufwand hatte, und so fertigte ich erstmals keinen simplen Mürbeteig, sondern total schick klingenden Pâte sablée an und danach eine Crème pâtissière sowie eine Crème d’amande, aus denen zusammen dann Frangipane wurde.

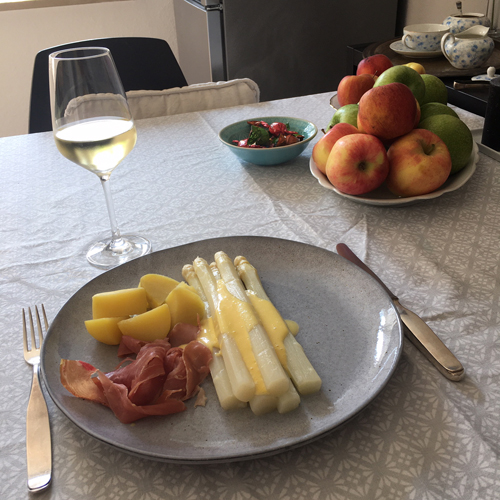

Für unsere Date Night hatte ich mir Soul Food gewünscht, also gab es Buttermilk Fried Chicken und Ofenkartoffel mit Sour Cream – und danach auf dem Goldrandtellchen mit der Silbergabel jeweils ein Tartelett mit Frangipane und Apfelspalten. Dazu Bier. Stay classy!

Natürlich beim Knipsen aus der Hüfte ausgerechnet den nicht ganz perfekten Rand nach vorne gedreht, ist klar. Der Teig war feiner als mein üblicher Keksteig, die Franginape mild und zart und überhaupt bin ich schwer begeistert. Alleine so seltsame Dinge zu tun, wie mit dem Teigschaber Butter weicher zu kriegen, aka sie zu Beurre pommade zu verarbeiten, hat mir sehr viel Freude gemacht. Lenkte halt auch gut ab.

—

Nachmittags war ich als Gast zu einem Podcast eingeladen, der noch nicht online ist. Also noch keine einzige Folge, daher kann ich hier nichts verlinken. Das war aber ein sehr schönes Gespräch, auch weil es mir einige Dinge klarmachte, über die ich gar nicht mehr nachdenke. Es ging um meine Entscheidung, in etwas gesetzterem Alter (ok boomer) noch einmal zu studieren. Momentan hadere ich an schlechten Tagen mal wieder mit dieser Entscheidung, muss mir aber immer wieder eingestehen, dass die letzten acht Jahre, trotz aller Schmerzen und Widrigkeiten mit die besten meines Lebens waren. Auf Trennung, Umzug und finanzielle Schwierigkeiten hätte ich gerne verzichtet, aber andererseits habe ich so viel mitgenommen aus der Zeit an der Uni bzw. während der Promotion und generell der Zeit in München, was immer überwiegt.

Im Gespräch wurde mir klar, dass ich schon einmal einen großen Sprung ins Ungewisse gewagt hatte, der im Prinzip gut gegangen ist – warum sollte das nicht noch einmal klappen? Und: Ich habe nun Fähigkeiten, die ich vor acht Jahren noch nicht hatte (und drei Uniabschlüsse), das kann ja wohl verdammt nochmal nichts Schlechtes sein. Es kam auch die Frage auf, wie ich mich zu diesem Sprung entschieden habe, ob ich ewig abgewogen oder Pro-Contra-Listen geschrieben hätte. Dabei wurde mir klar, dass ich eigentlich nur zwischen „Never touch a running system“ und „Ach, fuck it“ abgewogen hatte, und das fand ich im Nachhinein ganz spannend zu sehen – dass die ganzen möglichen Zwischentöne in meinem Kopf gar nicht da waren. Ich weiß noch nicht, was ich mit dieser Erkenntnis mache, aber vielleicht rettet sie mich an kommenden miesen Tagen, an denen ich mal über Zwischentöne nachdenken sollte und nicht über entweder „Ich werde unter einer Brücke schlafen müssen“ oder „Ich revolutioniere die Kunstgeschichtsschreibung, haue ein populärwissenschaftliches Werk nach dem anderen raus und wohne in einer Villa“.

—

Apropos Podcast: Holgi erzählt bei Wrint eine gute halbe Stunde lang, wie es ihm mit seiner Corona-Infektion ging, von der er immer noch nicht weiß, wo er sie sich eingefangen haben könnte.

—

Trump’s last days and the echo of one specific Hitler analogy

Die Washington Post fragt sich, ob man den Sturm aufs Kapitol mit dem Hitlerputsch 1923 vergleich kann. Pointe: Man sollte zumindest das ganze rechte Potenzial in der Bevölkerung im Auge behalten. Weil das ja in Deutschland auch so super geklappt hat und bis heute super klappt. Gnarf.

„The Beer Hall Putsch, as the episode would be remembered, was a failure. Hitler did not receive the local backing from politicians and security forces he expected. Sixteen Nazis were gunned down in the streets in clashes with police officers, four of whom were killed. Hitler slunk out of town and was later arrested and tried for treason. But his punishment ended up being lenient — he spent a few months in prison before being released with a pardon — and he emerged from the botched putsch as a more popular national figure. Within a decade, he would install the Third Reich.

Some observers of what happened this past week in Washington note potential echoes of the Beer Hall Putsch — not in the risk that Trump is about to turn into a genocidal monster, but in that there may not be meaningful consequences for the lies and subversion of democratic order that Trump appears to have encouraged.“

Die beim Putsch getöteten Nazis wurden übrigens zur Zeit des „Dritten Reichs“ in die sogenannten, neu erbauten Ehrentempel am Königsplatz überführt. Die wurden 1947 von der US-Armee gesprengt, jedenfalls die Bauten auf den Sockeln. Diese waren schlicht zu massiv und die Armee hatte noch was Anderes zu tun. Sie stehen bis heute, direkt vor dem NS-Dokuzentrum sowie dem ehemaligen NS-Verwaltungsgebäude, in dem sich das Zentralinstitut für Kunstgeschichte befindet. Dieser Sockel ist weiterhin von Grün überwuchert, der vor dem Dokuzentrum wurde für die Eröffnung desselben halbwegs wieder sichtbar gemacht. Ein, wie ich finde, sehr eindrucksvolles Relikt, gerade in seinen unterschiedlichen Zuständen.

Die Toten wurden erneut umgebettet, kann man bei Interesse ergoogeln, auf welchen Friedhöfen die alten Nazis liegen.

Das ist jetzt ein very Munich Schluss für diesen Blogeintrag.