Was schön war, KW 38 – Viel geschrieben, viel gekocht, viel gefreut

Der Verlag schickte mein Textdok zurück, über das seit Ende Juli ein Korrektor gegangen war. Die Anmerkungen sind bezogen auf die Länge des Textbrockens im My-Bereich, wie es so schön heißt. Meine 80 Korrekturschleifen hatten also Erfolg. Trotzdem stellte ich Flüchtigkeitsfehler fest, die schon in der allerersten Textfassung drin gewesen waren und die ich anscheinend auch beim achtzigsten Lesen nicht gesehen hatte.

Da ich meiner Uralt-Word-Version nicht traute, spazierte ich Dienstagabend zu F., dessen Rechner plus Word deutlich neuer ist. Ich scrollte auf zwei Bildschirmen durch meine Diss und verglich: Das sah alles gleich aus. So spazierte ich beruhigt wieder nach Hause, nahm dutzende von Anmerkungen an – und machte selbst noch ein paar Dutzend neue (irgendwas ist ja immer). Dabei merkte ich: Ich kann meinen eigenen Text so langsam wirklich nicht mehr sehen, ich habe ihn jetzt wirklich, wirklich oft genug gelesen. Aber einmal muss ich noch, nämlich in der Druckfassung, also mit schickem Layout. Ich bin gespannt.

—

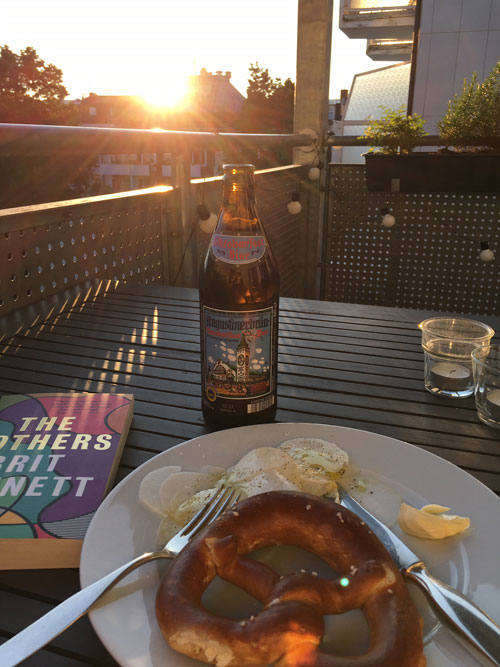

Ausgelesen: The Mothers von Brit Bennett. Gefiel mir sogar noch besser als ihr zweiter Roman, der im letzten Jahr überall rumgereicht wurde und den ich vor wenigen Monaten gelesen hatte. Ich verweise auf die Rezensionen im Perlentaucher zu beiden Werken in der deutschen Übersetzung, hier Die Mütter, hier Die verschwindende Hälfte.

—

Die junge Dame mit der Gitarre neben mir scheint ausgezogen zu sein. Ich hatte sie schon monatelang nicht mehr gehört, genau wie den klavierspielenden Studi schräg über mir. Irgendwann hing ein Zettel im Hausflur, dass Wohnungen, die gerade nicht genutzt werden, doch bitte der Verwaltung gemeldet werden sollten, damit die Bescheid weiß. Ich ahne, dass zu Hochzeiten der Pandemie einige wieder zu ihren Eltern gezogen sind – und vielleicht auch nicht wiederkommen. Jedenfalls ist seit ein paar Tagen ein neuer Name an Klingel und Wohnungstür.

Die Familie unter mir, deren eines Kind vor Monaten mit Horn angefangen hat, ist auch ausgezogen. Ich hätte gerne mal eine Harfenistin oder sowas. Ist mir erst beim Aufschreiben aufgefallen, wie musikalisch dieses Haus ist. Oder war.

—

Am Donnerstag gab es Miso-Spaghetti bei mir. Auf Insta wurde auf die Online-Fassung des Rezepts hingewiesen; ich hatte es aus dem Japan-Kochbuch von Stevan Paul. Schlotzigste Sauce ever, passt zu allem.

—

Zwei Säcke Altkleidung weggebracht. Dabei nutzte ich lieber nochmal die Website der AWM, um nach Standorten von Containern zu gucken. Ich wusste, dass einer immer vor dem Karstadt am Nordbad gestanden hatte, das war der von mir nächste. Aber nicht nur der Karstadt wurde letztes Jahr geschlossen, sondern gleich das ganze Gebäude abgerissen. Ich ahnte, dass vor der eingezäunten Baustelle, an der der Radweg schmal vorbeigeführt wird, vermutlich kein Container mehr stehen würde.

Aber auch der zweite mir bekannte Container, in den ich schon mal etwas geworfen hatte, wurde auf der Website nicht mehr angezeigt. Der nun zu mir nächste war mir völlig unbekannt, obwohl ich auf dem Rückweg vom ZI eigentlich dauernd an ihm vorbeikommen müsste. Todesmutig die zwei Säcke in den Gepäckträger gestopft, wackelig zur angebenen Adresse geradelt – und tatsächlich. Ich Blindfisch hatte diese Container-Insel nie wahrgenommen, vermutlich weil ich sie noch nie benutzt hatte.

—

Am Freitag kam meine erste Biokiste an die Wohnungstür. Ich hatte mich ewig gegen Kisten gesträubt, weil ich aus alten Diät-Zeiten die Idee eines festen Speiseplans ganz fürchterlich fand. Und so eine Kiste zwingt mich ja dazu, schlimme Dinge zu essen. Also Bio-Äpfel. Oder Karotten. Oder Brokkoli. Alles grauenhaft, esse ich ja nie. … Als mir auffiel, dass ich in der Biokiste genau das kriegen würde, was ich eh seit Jahren gerne und dauernd esse und über dessen Edeka-Qualität ich seit Jahren meckere, klickte ich auf die Isarland-Website, denn für die wirbt Tohru Nakamura und der Mann kann mir alles verkaufen. Jetzt also auch Biokisten.

Man kann die Kiste natürlich anpassen, aber ich nahm mal das, was Isarland mir vorschlug; anscheinend sind vorgegebene Zutaten inzwischen in meinem Kopf eine Herausforderung und kein Zwang mehr. Das war schön, das zu merken. Daher hatte ich Freitag zwei Süßkartoffeln, die ich das letzte Mal vor ungefähr zehn Jahren verarbeitet hatte. Ich ergoogelte mir tolle Rezepte, dachte über Waffeln, Rösti und wilde Pfannen nach, aber es wurden dann die geistig naheliegenden Ofenpommes, weil Pommes immer gehen. Und weil ich am Tag zuvor im Asialaden endlich Gochujang entdeckt hatte, das ich auch schon länger probieren wollte. Daher: Süßkartoffelpommes mit Gochujang-Mayonnaise (aka einen Klecks Kewpie mit einem Klecks Chilipaste). Dazu Deko-Kresse, die auch in der Kiste war, weil der Teller sonst arg monochromatisch geworden wäre.

—

Nach einer arbeitsreichen Woche war gestern stundenlanges Entspannungskochen angesagt, als Kontrast zum fixen Feierabendkochen. F. hatte sich ein Gericht gewünscht, an das er Kindheitserinnerungen hat: Pansit Malabon. Pansits sind in der philippinischen Küche Nudelgerichte mit chinesischem Hintergrund. Generell ist die philippinische Küche eine mit vielen Einflüssen: spanische und US-amerikanische wegen der Kolonialgeschichte sowie natürlich die Küchen der Nachbarländer. „Pansit“ bedeutet schlicht „Nudel“ (in Tagalog, glaube ich). Der Begriff, der nach dem Wort Pansit kommt, definiert das Gericht genauer.

In meinem philippinischen Kochbuch steht als erstes Pansit Palabok, wobei Palabok die Sauce aus Garnelenschalen, Annatto-Samen und Stärke meint. Genau diese Sauce brauchte ich auch für Pansit Malabon, das seinen Namen von einem Stadtteil Manilas hat, der in der Nähe des Meers liegt. Deswegen spielen hier Zutaten wie Meeresfrüchte die Hauptrolle. Anders gesagt: Zutaten, mit denen ich nie koche.

Aber: Challenge accepted! Ich radelte morgens zum Frischeparadies, das ich aus Hamburg kannte bzw. dessen irre Auswahl an Meeresfrüchten und Frischfisch. Die Theke in München war deutlich überschaubarer, aber ich ahne, dass das eventuell daran liegen könnte, dass sie nicht in einer Hafenstadt steht. Ich entschied mich für Crevetten statt Riesengarnelen (die waren arg riesig) sowie einen Kalmar, den ich zu Ringen verarbeiten wollte. Auf weitere lustige Dinge wie Austern und Muscheln verzichtete ich dankend. Mein Rezept war dieses hier – ich hatte schlicht gegoogelt und mir auf YouTube die Arbeitsschritte angeschaut und mich dann für eins der vielen Rezepte für diesen philippinischen Klassiker entschieden, die da draußen so rumliegen.

Auch wie man Garnelen aus der Schale bekommen und den Kalmar von seinen Tentakeln befreit, konnte mir YouTube beibringen. Vielen Dank, Internet! Aus den Schalen und den Köpfen der Crevetten kochte ich mit Shrimp Paste aus dem Asialaden, Lorbeerblättern, Annatto-Samen, Pfefferkörnern, Zitronensaft, Fischsauce, Knoblauch und Zwiebeln eine herrliche Suppe, aus der ich abends mithilfe einer Mehlschwitze eine dicke Sauce machte. Das Online-Rezept wollte Stärke, das Palabok-Rezept Mehlschwitze, was es dann wurde, denn gegen Butter ist nie etwas einzuwenden.

Ansonsten briet ich Schweinebauch knusprig, schnitt Frühlingszwiebeln klein, kochte Eier hart, blanchierte Chinakohl, viertelte Zitronen, zermalmte Schweinespeck in Snackform (auch schon ewig nicht mehr gegessen, gab’s als dänische Packung im Asialaden), kochte chinesische Nudeln, briet zum Schluss Kalmarringe und Crevetten in Knoblauch und Öl an und bastelte schließlich eine Platte für zwei.

Nur um nach fünf Bissen zu merken, dass Meeresfrüchte und ich wirklich keine Freunde sind. Mir blutete das Herz, aber ich kann nach eben diesen fünf Bissen nicht mehr weiteressen. Ich hadere mit der Konsistenz von Meeresfrüchten und der Geschmack ist für mich immer ganz kurz vor eklig. Ich weiß nicht, ob man sich an die Viecher ranessen kann wie man sich an stinkenden Käse und scharfe Gerichte ranessen kann, aber ich werde das versuchen. Ich hatte nämlich sehr viel Spaß an der Zubereitung und konnte mich darüber freuen, neue Küchentechniken zu lernen. Davon habe ich aber wenig, wenn ich das fertige Gericht dann nicht mag. Seufz.

Aber F. hat sich gefreut und es hat ihm geschmeckt. Ich gebe Crevetten noch eine Chance mit noch mehr Knoblauch und Olivenöl, viel Petersilie und Zitrone drüber und Weißbrot dazu. Vielleicht mag ich hier schlicht die Mittelmeerart lieber und kann die Konsistenz ignorieren. Ich ahne zwar, dass dem nicht so sein wird, aber so ganz habe ich noch nicht aufgegeben.