Dieses Mal habt ihr noch richtig Zeit, in die beiden Ausstellungen zu gehen, die wir besprechen: „Welt im Umbruch. Von Otto Dix bis August Sander – Kunst der 20er Jahre“ im Stadtmuseum sowie „About Us. Junge Fotografie aus China“ in der Alexander-Tutsek-Stiftung laufen beide noch bis Januar 2021. Vielleicht einen Gutschein dafür in den Adventskalender basteln?

In other news habe ich mal wieder vergessen, ein gutes Foto zu machen, weswegen ihr die schon aufgedeckten Furmint-Flaschen seht, die wir nach der Aufnahme total selbstlos leertranken.

Podcast herunterladen (MP3-Direktlink, 82 MB, 105 min), abonnieren (RSS-Feed für den Podcatcher eurer Wahl), via iTunes anhören.

00.00:00. Begrüßung und Vorstellung.

00.00:55. Blindverkostung Wein 1.

00.03:45. Unsere erste Ausstellung: „Welt im Umbruch.“ Wir haben etwas am Titel zu mosern und stürzen uns auch gleich in die Diskussion, warum die Ausstellung die 20er-Jahre betont, ein Großteil der ausgestellten Werke aber aus den 30ern ist. Das ist, wie langjährige Mitleserinnen ahnen, genau meine Seifenkiste, auf die ich klettere, vermutlich zu lang, sorry. (Vielleicht sollte ich nach 100 Jahren mal erklären, woher der Begriff Seifenkiste kommt.)

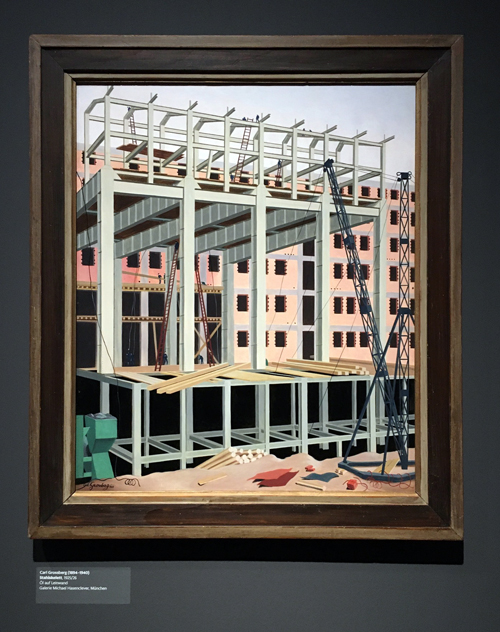

Wir erwähnen ein tolles „Selbstbildnis“ (1932) von Fridel Dethleffs-Edelmann und sprechen länger über Barthel Gilles’ „Selbstbildnis mit Gasmaske“ (1929). Ich monologisiere ewig über meinen Helden Carl Grossberg, von dem mehrere Werke zu sehen sind, die aber teilweise nicht als eigenständige Kunstwerke geplant waren, sondern als Aufträge entstanden. Zum Beispiel das „Stahlskelett“ (1935), das in Westermanns Monatsheften 1935 als Teil einer Serie zur deutschen Industrie unter dem Titel „Reichsluftfahrtministerium Berlin“ abgedruckt war (auch als Aquarell unter diesem Titel im Nachlass), oder die Lithografie für die BEWAG-Werke, deren Motiv vom Direktor des Betriebs ausgesucht wurde. Das ändert natürlich nichts daran, dass die Arbeiten toll sind, aber ich hätte mir da etwas mehr Infos am Bild gewünscht.

Dann meckere ich ewig darüber rum, dass Fotos von Erna Lendvai-Dircksen zu sehen sind, die aus den 1930er-Jahren sind und erwähne mal wieder ein winziges bisschen die Autobahnen because I can. Ich zitiere außerdem des Öfteren aus dem AKL, das doch etwas differenziertere biografische Daten hat als die Wikipedia, die ich gerade was das Thema Kunst rund um den NS angeht, als immer übler recherchiert empfinde. Wir schwärmen natürlich von August Sander, ich freue mich über meinen Liebling, den Konditormeister, wir erwähnen die Fotografinnen, die uns auffielen, und dann geraten Felix und ich kurz aneinander.

Was ich vergaß zu erwähnen: Die Ausstellung beginnt quasi schon vor der Ausstellung – an den Fenstern vor den ersten Räumen hängen alte Zeitungen, Artikel und Werbung gemeinsam, das fand ich einen schönen Reinkommer bzw. Rausschmeißer.

00.34:40. Mittendrin mal Wein 2, während wir uns darüber echauffieren, dass viele Werke aus Münchner Sammlungen gar nicht so recht ins Konzept passen. Trotzdem schön, sie zu sehen, wir hadern auf hohem Niveau. Immerhin hat das Stadtmuseum die falsche Bildunterschrift bei einem meiner liebsten Grossbergs geändert. (Beim Nachhören merke ich gerade, dass ich über die „üblichen Verdächtigen“ meckere, aber dann doch vieles gesehen habe, das ich noch nicht kannte. Verdammter Podcast. Nie kann man korrekturlesen!)

00.47:25. Wieder mittendrin: Wein 3.

01.03:00. Wir mäandern ums Fazit, einigen uns aber auf eine Anschauempfehlung. Wie immer. Läuft noch bis zum 10. Januar 2021.

01.09:25. Unsere zweite Ausstellungsbesprechung ist etwas kürzer, weil wir so lange mit dem Stadtmuseum ringen mussten. Von chinesischer Fotografie haben wir alle keine Ahnung, fanden die Ausstellung aber mit kleinen Abstrichen sehr sehenswert. Wir erwähnen unter anderem Cai Dongdong, die Menschenbilder von Wang Ningde, Werke von Rong Rong und Inri und fragten uns in diesem Zusammenhang, wer eigentlich das ikonische Foto von John Lennon und Yoko Ono gemacht hat, und das war natürlich Annie Leibovitz. Wieder was gelernt, Anschauempfehlung, läuft noch bis zum 21. Januar 2021.

01.39:40. Wir lösen unsere Weine auf, die wir alle nochmal trinken würden:

Wein 1: Kikelet, Tokaji Furmint Lónyai 2018, 13%, für 17 Euro im Online-Shop des Broeding (geht ins Broeding!).

Wein 2: Michael Wenzel, Furmint aus dem Quarz 2018, unfiltriert, 12%, für 17,50 bei Lobenbergs gute Weine.

Wein 3: Vino Gross, Gorca Furmint 2018, 12,5%, für 17,60 Euro bei Weinfurore, erstmals getrunken beim Mast in Wien (geht ins Mast!).