Tagebuch Freitag, 28. Februar 2020 – Reisetag (total doppelbödige Überschrift, merkt ihr im vorletzten Absatz)

Ich war bereits am Donnerstag mit allen Akten durch. Mist, doch zu wenige bestellt. Wie man’s macht, mache ich’s verkehrt – im Kunstarchiv Nürnberg hatte ich letztes Mal nicht alles geschafft, im Hauptstaatsarchiv München dauerte auch alles länger als gedacht, im Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg brauchte ich für zwei Ordner zwei Tage, aber jetzt, im ehrwürdig runtergerockten Bundesarchiv war ich am Donnerstagnachmittag mit meinen 26 Archiveinheiten durch. Wenn man online ordert, soll man fünf Tage Vorlaufzeit einkalkulieren, daher ahnte ich, dass eine spontane Nachbestellung eher aussichtslos wäre, aber die freundliche Auskunft sagte mir, och, wenn man schon hier vor Ort ist, dann geht das auch innerhalb eines Tages, das wäre dann aber erst Freitag ab 14 Uhr da. Da das Archiv Freitags aber schon um 16 Uhr schließt, dachte ich mir, nee, das ist albern und verzichtete.

Also spazierte ich ein letztes Mal zurück ins Hotel und überlegte die ganze Zeit: Freitag noch Sightseeing machen oder wenigstens ein bisschen Kunst gucken und den gebuchten Flug um 20 Uhr zurück nach München? Flug umbuchen? Lieber einfach in den nächsten Zug steigen? Aber ich habe ja noch eine Nacht im Hotel, die bezahlt ist? Alles sehr kompliziert.

Im Hotel angekommen war dann gar nichts mehr kompliziert. Ich wollte nach Hause, aber nicht für irre viel Geld mehr als ich eh schon in dieser Woche (immerhin sinnvoll) ausgegeben habe, und ich wollte nichts mehr angucken, sondern nur noch den Kopf ausmachen. Ich ahne, dass die Tränchen am Donnerstag ein dezenter Hinweis darauf gewesen sein könnten, dass ich mal eine Pause brauche von det Janze. Also entschieden: ab ins Bett, Netflix and Chill, und dann Freitag möglichst früh wieder nach Hause. Den Flug umzubuchen wäre lächerlich teuer gewesen, also ließ ich den einfach verfallen und buchte mir eine Zugfahrt nach 9 Uhr morgens, damit ich mit dem Köfferchen nicht in den Berufsverkehr musste, da stehen Leute bestimmt total drauf, die schnell ins Büro müssen, wenn ich da im Weg rumirre.

Gebucht, einen entspannten Abend mit ein paar Serienfolgen verbracht, fürs Abendbrot ein letztes Mal bei REWE an der Salatbar bedient, weil das so einen schönen Agenturflashback gab. Bei der letzten Buchung, die ich vor Ort in einer Agentur bestritten habe, war ich nicht in meiner Stadt und konnte daher nichts für die Mittagspause vorkochen oder mitbringen. Also ging es in den Supermarkt. Ich mag die Salatbar wirklich, aber ich habe belustigt festgestellt, dass ich für die Mengen, die ich hungrig in Berlin vertilgte, in Hamburg das Doppelte bezahlt hätte. Ich wohne echt immer in den falschen Städten.

—

Am letzten Morgen gab es keine Buletten mehr in der Rühreiwarmhaltekiste des Frühstücksbuffets. Berlin machte mir den Abschied leichter. (Okay, es gab ganz hervorragendes Zucchini-Paprika-Gemüse.) Ich twitterte diesen Umstand und meinte auch, dass ich ab heute wieder Frikadellen sagen würde, woraufhin mir noch das Wort „Fleischpflanzerl“ angereicht wurde, das ich schon wieder verdrängt hatte. Ich weigere mich, dieses Wort zu benutzen, weil es so bescheuert ist. Und weil ich bescheuert klinge, wenn ich versuche, es auszusprechen. Als Hannoveranerin mache ich mich mit jedem Dialekt zum Affen, aber mit Bairisch ganz besonders. Frikadellen for life!

Auf Anhieb den Weg zum Südkreuz gefunden, nicht verirrt, ein bisschen am Bahnhof rumgefroren, weil ich sehr viel Puffer eingeplant hatte und eh nutzloserweise ab 4.30 Uhr wach war. Klappte nicht ganz so gut mit dem Kopfausmachen.

Leider war im Zug kein Platz mehr im Ruheabteil freigewesen, und ich stellte in gut vier Stunden zwischen Südkreuz und München interessiert fest, dass Kinder mit iPads und Kopfhörern super umgehen können, während Erwachsene echt dringend und echt laut die ganze Zeit quatschen müssen oder nicht wissen, wie sie ihr Handy stumm schalten können. Ich dankte dem Herrgott erneut für meine Noise-Cancelling-Dinger, war aber etwas missmutig ob des Sitzplatzes. Der Wagen war schon ziemlich ausreserviert gewesen, als ich das Ticket gebucht hatte, daher nahm ich den letzten einzelnen Sitz, der noch da war (ja, 1. Klasse. Alles über zwei Stunden ist 1. Klasse). Der war, wie ich befürchtet hatte, einer dieser Mistsitze, bei denen man nur ein Stück Plastikwand anguckt und kein Fenster neben sich hat. Aus den schmalen Streifen links und rechts vom Plastik konnte ich aber immerhin zwischen Erfurt und Bamberg den total verschneiten Thüringer Wald genießen, falls das noch der Thüringer Wald war. Jedenfalls waren da viele Nadelbäume mit unberührtem Schnee drauf, perfekt wie ein Architekturmodell. Das war schön.

Außerdem saß ich ganz vorne im Zug, hatte es also in München nicht mehr weit bis zur U-Bahn. Und ich hatte wieder Gelegenheit, eine neue Folge vom Podcast „32 x Beethoven“ mit Igor Levit zu hören. Da kamen sogar kurz mal die Walküren vorbei (bei 00.19 min, macht aber im Gesamtzusammenhang mehr Spaß). Das war auch schön.

—

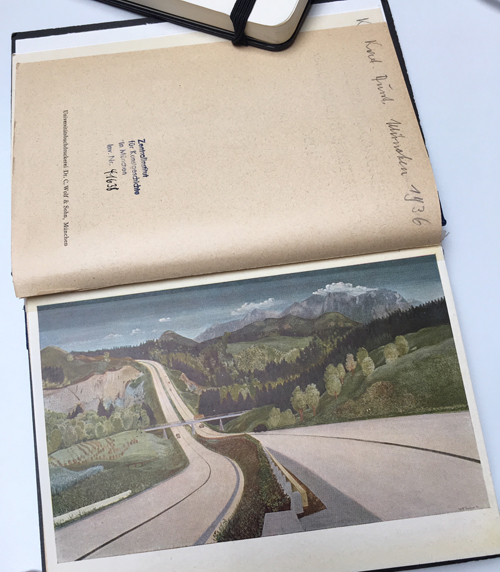

Zuhause taute ich mir eine Tüte Franzbrötchen vom letzten Wochenende auf und freute mich über einen Brief des Stadtarchivs Leipzig, das mir für 20 Euro verraten hatte, wohin die eine Schwester Protzens irgendwann mal gezogen ist. Ich konnte sie in Leipziger Adressbüchern nur bis Ende der 1940 Jahre finden, und jetzt weiß ich auch warum: weil sie 1938 geheiratet und einen neuen Namen hatte. Ich nehme an, in Kriegszeiten und während der Umbrüche nach 1945 war nicht so recht Zeit für eine ordnungsgemäße Ummeldung, weswegen ich sie noch länger unter ihrem Namen gefunden hatte. 1968 übersiedelte sie mit ihrem Mann in den Westen. Seit 1964 durften Rentner*innen in der DDR für vier Wochen im Jahr Verwandte in der Bundesrepublik besuchen. Wenn ich dieser Statistik trauen kann, wurden in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Ausreiseanträge genehmigt; die Zahl ging aber wieder zurück. Vielleicht dachte sich das Ehepaar 1968, dass die Tür sich wieder schließen würde. Christa Protzen war zu dieser Zeit 70 Jahre alt, vielleicht gab auch das den Ausschlag. Sie zogen allerdings nicht nach München; Protzen und seine Ehefrau waren zu dieser Zeit bereits verstorben. Protzens jüngere Schwester verstarb bereits 1959, auch sie hatte ich irgendwann nicht mehr gefunden, wobei sie in Leipzig geblieben war. Noch ein Stückchen deutsche Geschichte, auf das ich anhand dieses Malers gestoßen werde.

—

Das war eine gute Woche. Viel gelesen, viel gelernt, nicht ganz so viel im Diss-Dokument bzw. den vielen Einzelkapiteln Dinge notiert wie ich gehofft hatte, aber ich weiß ja inzwischen, auch von den Mit-Doktorand*innen, dass wir alle quasi Lückentexte produzieren. Gefühlt steht auf jeder zweiten Seite bei mir „vermutlich“, „wahrscheinlich“, „es besteht die Möglichkeit“, weil mir schlicht die Quellen fehlen. Aber da die auch allen anderen fehlen, lesen sich alle Biografien über NS-Künstler, die nicht die ganz großen Fische waren, so oder ähnlich.