Das ist jetzt das vierte Bagel-Rezept, das ich seit 2012 hier verbloggt habe. Bei den ersten drei Versionen steht inzwischen ein Hinweis für die Leute, die per Google hier landen, dass sie das Rezept bitte ignorieren sollten; meine Rezepte sind auch immer biografisch, das heißt, was ich 2012 super fand, muss ich 2022 echt nicht mehr mögen. So ist es auch bei den Bagels: Am Anfang war noch Butter und Milch im Teig, dann kochte ich die Bagels nur in Salzwasser und bepinselte sie mit Ei (meh), schließlich war ich nah dran an der Glückseligkeit eines knusprigen, zähen Bagels, die Zutaten sind fast dieselben wie im hier folgenden Rezept aus der NYT. Was ich dieses Mal anders gemacht habe, und ich ahne, dass das Teil der Zauberei ist: ewig kneten. Mit der Hand. Ja, das muss anscheinend so.

Das Rezept ist vermutlich hinter der Paywall, aber die YouTube-Version nicht. Die fand ich, wie fast immer bei Kochvideos, sehr hilfreich, gerade beim Formen und beim Aussehen des Teigs.

Ich habe bisher nur zweimal sechs Bagel zubereitet, noch keine zwölf auf einmal, weil ich schlicht nicht so viel Platz im Kühlschrank habe. Hier stehen die Mengenangaben für zwölf.

In einer kleinen Schüssel

120 ml lauwarmes Wasser mit

2 1/4 TL Trockenhefe und

2 EL Gerstenmalzsirup mischen. Gut umrühren, bis sich Sirup und Hefe im Wasser gelöst haben, fünf Minuten stehen lassen, bis sich Bläschen auf der Oberfläche bilden. Heißt: Die Hefe lebt, hurra. Falls sich keine Bläschen bilden, neu ansetzen oder auf Gott vertrauen und trotzdem weiterbacken. Hat mir bei funktioniert, Hefetütchen war schon ein paar Tage (Wochen?) geöffnet.

Ich habe schon Bagels mit Rübensirup oder Honig gemacht; vergesst das, geht in den Biomarkt oder ins Reformhaus, kauft Gerstenmalzsirup, hält sich ewig bzw. ist nach drei-, viermal Bagelbacken eh alle. Ich habe mit Lindenmeyers Gerstenmalzextrakt aus dem basic gearbeitet.

In einer großen Schüssel

885 g Mehl, Type 550, mit

17 g Meersalz mischen. In den Berg eine tiefe Kuhle machen, dann

420 ml lauwarmes Wasser und das Malz-Hefe-Wasser dazugeben. Mit einem Holzlöffel den Mehlrand in die Flüssigkeit rühren, wie beim Pastamachen. Wenn aus den ganzen Zutaten eine Art Teig geworden ist, denn kurz in der Schüssel zusammenkneten, herausnehmen und auf der Arbeitsfläche weiterkneten. Mit der Hand.

Angeblich kommt eine Küchenmaschine mit diesem festen Teig nicht so gut klar, kann ich nicht beurteilen, ich habe immer noch keine (aber ich schenke mir eine zu Weihnachten, YAY). Ich fand den Teig nicht so fest wie Pastateig, habe aber gar nicht mit Handmixer und Knethaken angefangen, sondern eine gute Spotify-Playlist gesucht, meine Tee-Uhr umgedreht und 15 Minuten geknetet. Wie sagt Claire im Video so schön: „Zone out, just knead.“ 20 Minuten gehen auch, bei mir haben 15 gereicht.

Falls der Teig euch zu klebrig vorkommt – also er noch an den Händen oder gar an der Arbeitsfläche festpappt –, gaaanz wenig Mehl nachgeben. Lieber dreimal hintereinander Mehl dazugeben als einmal zu viel. Der Teig soll sich fest und angenehm anfühlen, aber nicht staubtrocken. Beim ersten Versuch war ich zu vorsichtig, da sind mir die Bagels ernsthaft am Backpapier festgeklebt, als sie über Nacht im Kühlschrank lagen.

Nach dem 15-Minuten-Workout den Teig zu einer Kugel formen und mit dem Verschluss nach unten in eine Schüssel legen. Ich nehme die Teigschüssel von eben, die NYT will eine saubere haben, aber die muss bei mir ja auch nicht abwaschen, also ignoriere ich das. Schüssel mit einem feuchten Küchentuch abdecken, an einem warmen Ort deponieren und für anderthalb bis zwei Stunden in Ruhe lassen, bis der Teig sich gefühlt verdoppelt hat.

Nach der Ruhezeit kurz in den Teig boxen, um die Luft aus ihm zu kriegen. Dann abwiegen und mit Hilfe eines Teigschabers zwölf gleichmäßige Brocken abstechen. Ich wiege die immer, mein Augenmaß ist bei Teiglingen nie korrekt und meist nicht mal ansatzweise. Wer richtig cool ist, sticht 13 ab, „baker’s dozen“. Da ich wie erwähnt bisher immer nur Teig für sechs Bagels hatte, habe ich sechs abgestochen, die mir auch nicht zu groß vorkamen.

Die Kugeln mit der Hand umkrallen und mit kreisenden Bewegungen auf der Arbeitsfläche rund schleifen (sieht man im Video gut). Die Arbeitsfläche dabei nicht bemehlen, die Teiglinge brauchen die Reibung zur Arbeitsplatte. Den rundgeschliffenen Kugeln fünf Minuten Ruhe gönnen.

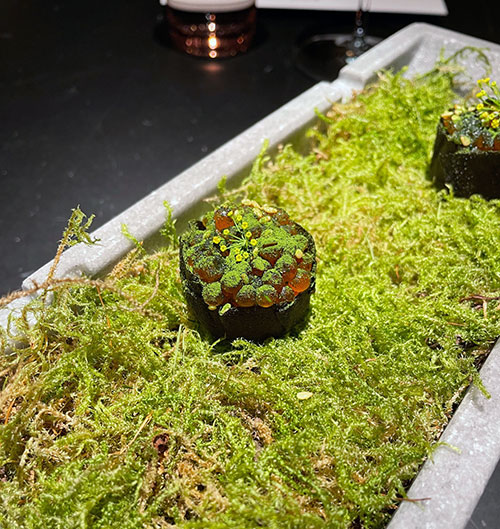

Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen und das Papier leicht mit Pflanzenöl bestreichen. Den Schritt habe ich mir beim ersten Versuch gespart, weil ich Fuchs dachte, Quatsch, du hast ja beschichtetes Backpapier, das reicht ja wohl. Nope, wenn der Teig so feucht ist, wie er sein soll, dann reicht das nicht, um die zarten, aufgegangenen Bagelchen heile vom Papier zu kriegen. Ölen, Kinder! (Das zwei Bild oben ist das ungeölte Blech. Von den sechs Bagels sahen gerade drei nach dem Abkratzen vom Blech noch wie Bagels aus, der Rest wurde zu Teigklumpen. Haben aber auch geschmeckt.)

Nun aus den Teigkugeln Bagels machen. Eine Möglichkeit: plattdrücken und mit dem Finger unfeierlich ein Loch in die Mitte bohren. Habe ich ewig gemacht, mache ich jetzt nicht mehr. Stattdessen rolle ich die Kugel zu knapp 25 Zentimeter langen Wülsten aus, drücke dann das eine Ende ans andere, nehme den Ring über meine Hand und rolle mit der Nahtstelle hin und her. Durch diese erneute Reibung auf der Arbeitsfläche verbinden sich die Enden, ta-daa, Bagels. Auch dieser Vorgang wird im Video gut erklärt. Hier habe ich auch verstanden, warum der Teig noch feucht sein sollte bzw. eben nicht staubtrocken: Das hilft schlicht beim Verbinden.

Die zwölf mehr oder weniger schick geformten Bagels nun auf die zwei Bleche verteilen. Locker mit Plastikfolie abdecken und ebenfalls locker ein feuchtes Küchentuch darüber legen; so schlafen die Bagels in zugfreier, feuchter Umgebung vor sich hin, bis sie am nächsten Tag baden dürfen. Die Bleche im Kühlschrank für mindestens vier Stunden parken, bis zu 24 sind möglich. Ich habe bisher einmal nach 12 und einmal nach 18 Stunden gebacken, an meiner geliebten Teigzähigkeit hat das nicht viel geändert.

Am nächsten Tag (oder wann immer ihr backen wollt) prüfen, ob die Bagels backfertig sind. Dazu eine Schüssel mit lauwarmem Wasser füllen und vorsichtig einen Bagel hineingleiten lassen. Sinkt er zu Boden, muss er noch ruhen, schwimmt er, kann gebacken werden. Falls der Bagel noch zickt, die Bleche bei Raumtemperatur weiter gehen lassen.

Den Ofen auf 230 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Falls eure Bagels noch Sesam oder ähnliches abkriegen sollten, dann jetzt die entsprechenden Tellerchen bereitstellen und befüllen. Außerdem sinnvoll: ein Gitter zum Abtropfen, darunter ein Handtuch oder Küchenpapier, und eine Schaumkelle.

Nun einen größeren Topf mit

Wasser,

1/4 Cup Gerstenmalz und

1 TL Natron füllen. Umrühren, damit sich alles auflöst. Die Farbe soll an kräftigen Schwarztee erinnern, mit der Angabe konnte ich gut arbeiten. Wenn es zu hell bleibt, mehr Malz, wenn es zu dunkel geworden ist, mehr Wasser.

Alles zum Kochen bringen. Es entsteht vermutlich Schaum an der Oberfläche, den abschöpfen, bevor die Bagels hineinkommen. Das Wasser sollte nur noch simmern bzw. köcheln. Der Geruch erinnert an Bierbrauen, Anwohnerinnen der Holstenstraße in Hamburg wissen, was ich meine.

Nun vorsichtig drei Bagel ins Wasser gleiten lassen. Sobald der letzte drin ist, den Timer auf dem Handy starten: 30 Sekunden, dann alle umdrehen und nochmal 30 Sekunden kochen, anschließend mit der Schaumkelle herausheben und auf dem Gitter abtropfen lassen. Falls noch Sesam etc. draufkommt, nur kurz abtropfen lassen, dann ins entsprechende Tellerchen tunken.

Sechs Bagels auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben und für 20 bis 25 Minuten backen. Nach der Hälfte der Backzeit das Blech im Ofen um 180 Grad drehen. Die Bagels sollten ruhig ordentlich Farbe bekommen. Auf einem Gitter vollständig auskühlen lassen, während das zweite Blech bäckt.

Ich fand die Kruste hervorragend fest und knusprig, aber nicht bretthart. Das Innere ist zäh, wie ich es mag, und nicht flauschig oder brötchenähnlich. Ich überlege, ob ich noch einen Hauch mehr Salz in den Teig möchte, aber bisher haben mir die Bagels sowohl mit süßen als auch mit salzigen Belägen hervorragend geschmeckt. Am besten sind sie am Backtag; ewig sollte man sie aber auch dann nicht rumliegen lassen. Toasten ist immer gut. Man kann sie auch prima einfrieren.