Tagebuch Montag, 3. Mai 2021 – AbbVZ

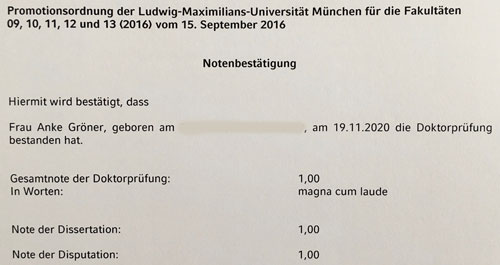

Ich finalisierte (haha) das Abbildungsverzeichnis für den Druck der Diss: Von den der Uni angereichten 180 Bildern sind 106 übrig geblieben, die ich jetzt käuflich erwerben muss, um sie abbilden zu können.

Gestern bekam das erste Museum die offizielle Anfrage nach druckfähigem Material. Von dort wusste ich bereits von einer alten Anfrage, dass es nicht von allen Werken Protzens im Bestand überhaupt druckfähige Abbildungen gibt, was mich schon damals hat verzweifeln lassen: Wenn ihr das Zeug schon in klein fotografiert, damit es zum Beispiel auf GDK-Research farbig angezeigt werden kann wie hier eine der Brücken in Limburg (1938) und ihr es dafür schon aus dem Depot gezerrt habt, wieso erstellt ihr dann nicht gleich eine druckfähige Datei? Diese Baustelle ist eins von sechs Bildern, die jetzt für mich in Berlin angefertigt werden, und jedes kostet 52 Euro. Yay. Nicht. Plus die Nutzungsgebühren, die ich noch nicht einschätzen kann, weil ich noch nicht weiß, wie groß das Bild schlussendlich im Buch abgebildet sein wird. Ich tippe auf halbseitig, was dann nochmal 55 Euro pro Bild kosten wird. Mein Doktorvater hatte mir vor der Veröffentlichung einen groben Schätzpreis genannt, der vermutlich auf mich zukommen wird für die Gnade, in einem wissenschaftlichen Verlag erscheinen zu dürfen, und der erste Kostenvoranschlag war deutlich niedriger, was mich schon gefreut hatte. Ich ahne, dass ich im Endeffekt dann doch auf die Summe von Vati kommen werde und gehe jetzt Freunde und Verwandte anpumpen. Ich habe ernsthaft schon über Crowdfunding nachgedacht, weil mich dieses System so ankotzt, aber irgendwie will ich das doch nicht.

Ich hatte in den letzten Wochen auch schon öfter über die deutlich günstigere Variante nachgedacht: als PDF auf den Uniserver stellen, alle Abbildungen nur in Schwarzweiß, nochmal 50 Bilder raushauen oder einfach gleich nur die 29 Autobahnen abbilden, fertig. Jede:r, dem oder der ich davon erzähle, rät mir allerdings davon ab, weil so ein schickes Buch in einem schicken Verlag in einer schicken Reihe doch schick wäre. Ich Egotante denke ja ähnlich, aber meine Güte ist das viel Geld dafür, dass ich mich mal wichtig fühlen kann.

(Edit: Ich höre immer F. aus dem Hintergrund meckern: „Gutes Umfeld für aufwendige Forschung! Mach dich und deine Arbeit nicht klein!“ Ja. Schon gut. Scheißkohle.)

—

In other news gab es gestern einen Berg Tofu mit Gemüse aus der Pfanne, dazu die restliche Sauce vom Kare-Kare und dazu Gurkenscheibchen und Erdnüsse. Das Zeug ist so lecker, ich werde demnächst einfach nur die Sauce kochen.

—

Nach gefühlten Monaten endlich Victor Klemperers „LTI“ ausgelesen und auf den letzten Metern noch was Zitierwürdiges gefunden, sehr schön. Am Text kann ich ja weiter kostenlos rumdengeln.

Neue Lektüre: „Rundgesang am Neujahrsmorgen“ von Gisela Kraft. Auf die Dame wurde ich durch den Newsletter „Magda liest“ aufmerksam gemacht, schaute bei Booklooker rum und fand eine signierte Ausgabe für fünf Euro. Meins!

Ich las vor kurzem Ilko-Sascha Kowalczuks „Die Übernahme“ durch; das gibt es gerade für günstige 4,50 Euro bei der Bundeszentrale für politische Bildung (eh immer eine gute Adresse). Bei Hsozkult findet sich eine gute Rezension von Alexander Leistner:

„Gegen das Diktatur- und Integrationsparadigma hat sich immer schon und zuletzt vehementer ein „Repräsentanzparadigma“ formiert. Kritisiert werden hegemoniale Deutungen („westdeutscher Blick“) und die Unsichtbarkeit der Transformationsfolgen. Beschleunigt wurde dies zuletzt durch die Berichterstattung über die Wahlerfolge der AfD in Ostdeutschland. Etwas zugespitzt geht es in diesem recht jungen Diskurs um Repräsentation (gegen die Dominanz westdeutscher Eliten und Perspektiven), um Sichtbarkeit (ostdeutscher Abwertungserfahrungen) und um Identität. So wird im 30. Gedenkjahr eine besonders rege Debatte um Ostdeutschland geführt, von der man sagen kann, dass in den letzten Jahren die Vergangenheit kaum gegenwärtiger war. Implizit lassen sich Kowalczuks zusammengetragene Befunde auf diese dominanten oder phasenweise dominierenden Paradigmen beziehen. Dergestalt zeichnet er engagiert und meinungsstark ein kritisches Bild der vergangenen 30 Jahre, aus dem die Sorge des Autors um die Zukunft Ostdeutschlands spricht. […]

Kowalczuks kritische Bestandsaufnahme der Wiedervereinigung ist schonungslos und taugt doch nicht dazu, auf seiner Grundlage ein ostdeutsches Opferkollektiv zu konstruieren und den Rechtsruck der letzten Jahre allein als Folge des Transformationsprozesses zu erklären (oder zu entschuldigen). Ostdeutsche verbinde zwar ein gemeinsamer Erfahrungsraum vor und nach 1989. Die Erfahrungen seien aber vielfältig, heterogen und teilweise gegensätzlich (S. 88). Die Rede von der ostdeutschen Identität sei somit letztlich eine (teilweise übernommene und teilweise ausgrenzende) Zuschreibung (S. 90). Um die Resonanzen der extremen Rechten in Ostdeutschland zu verstehen, genüge es nicht, nur die Enttäuschungen, Demütigungen und sozialen Verwerfungen der 1990er-Jahre in den Blick zu nehmen. Spezifisch seien gleichermaßen sehr viel ältere Traditionen von Rassismus, Illiberalismus und Nationalismus sowie Opfernarrative, die auch in der DDR fortwirkten (Kapitel 10). Diese Prägungen befeuern zudem aktuell Sehnsüchte nach Homogenität und eine autoritär-etatistische Grundhaltung (S. 245) bei vielen Ostdeutschen. Entsprechend fragil sei die politische Kultur: „Die Demokratie steht hier mehr auf der Kippe als anderswo.“ (S. 263)“

Auch beim Perlentaucher kann man Rezensionen finden. Ich empfehle das Buch auf jeden Fall weiter.