Am Samstag saß ich auf der Rückbank des Autos von F.s Mütterchen, die uns drei von Deutschland aus nach Liechtenstein zu einer Familienfeier chauffierte. Wir hatten Föhn, weswegen mir dauernd ein tolles Bergpanorama versprochen wurde. Man muss dazu nämlich wissen: Auch nach sieben Jahren München habe ich es noch nie weiter als bis zum Bodensee geschafft, so richtig Berge kannte ich immer noch nicht.

Wir fuhren gemütlich vor uns hin, bis wir die Grenze nach Österreich überquerten. Von da an fluchten mild-mannered F. und Mütterchen wie die Rohrspatzen auf die Autobahngebühren unserer Nachbarn, das Wort „Wegelagerer“ fiel recht oft, und ich musste sehr lachen, weil die beiden sonst so völkerverständigend und rational sind, aber dass man für eine halbstündige Fahrt durch Österreich und die Schweiz zwei Pickerl bräuchte – eine einzige Zumutung! Die Vignette für die Schweiz galt immerhin gleich 14 Monate, aber für Österreich gab es keine nur für einen Tag, die zeitlich kürzeste war die für zehn Tage, was laut der beiden total unverschämt ist, denn wenn man für zwei Wochen nach Italien will, muss man zweimal zahlen, so fies! F. nölig: „Ich nehm mir jetzt ne Woche Urlaub und fahr denen die Autobahnen kaputt!“ Ich musste daran denken, dass ich das im Norden immer charmant fand, wenn man auf den Autobahnen dänische Kennzeichen sah, aber ich habe keine Ahnung, wieviele teutonische Horden an einem üblichen Wochenende nach Süden reisen.

In kürzester Zeit waren wir durch Österreich in die Schweiz gefahren und von dort nach Liechtenstein. Dort fuhr man extra einen kleinen Umweg, auch am Schloss vorbei, und beschied mir nach zehn Minuten, dass ich jetzt quasi das gesamte Fürstentum gesehen hätte. Das konnte ich nicht beurteilen und war auch äußerst abgelenkt, denn quasi seit der deutsch-österreichischen Grenze standen da so komische Felsklötze in der Gegend rum. Die sahen deutlich beeindruckender aus als ich mir das vorgestellt hatte, und deswegen glotzte ich nur blöd aus dem Fenster.

Im Hotel in Triesenberg war das Balkonfenster gegenüber der Tür und wir hatten es schon geöffnet, bevor wir unsere Taschen verstaut hatten. Dann stand ich einfach nur doof da und guckte in die Berge, genauer gesagt, über den Rhein, der die Grenze zwischen Liechtenstein und der Schweiz bildet, auf die Alviergruppe.

Als wir dann wirklich los mussten, warf ich mir schnell etwas Farbe ins Gesicht und zog mich um, dann gingen wir feiern, aßen Kuchen und Gulasch, und solange nur noch ein Fitzelchen Tageslicht da war, stand ich am Fenster und glotzte die Alpen an. Es fällt mir schwer zu beschreiben, warum mich das so verstummen ließ, aber ich konnte mich von der Aussicht schlicht nicht trennen. Der Gastgeber so: „Ach, das siehst du nach zwei Tagen gar nicht mehr.“ Woraufhin ich so dermaßen entgeistert geguckt haben muss, dass er mir mehrfach versicherte, dass das ein blöder Scherz gewesen war. Niemals gewöhnt man sich an die Dinger!

F. konnte spätabends nach der Feier noch ein Bild vom Hotelbalkon machen, mein iPhone war gnadenlos überfordert.

Die Lichter müssten aus Gams kommen. Ich war sehr beeindruckt davon, dass man auch im Dunkeln die schneebedeckten Gipfel sehen konnte.

Wir fielen rotweinschwer ins Bett, waren aber recht früh wach. F. noch früher als ich, und irgendwann flüsterte mir jemand „Der Vollmond steht über den Bergen“ ins halbschlafende Ohr, woraufhin ich mich nölig aus der Bettdecke schälte. Aber sobald ich wieder am Fenster stand, waren Schlaf und Nöligkeit weg, weil, ich meine, BERGE!

Wir standen noch etwas länger einfach stumm rum, irgendwann ging F. duschen, während ich mich wieder in die Bettdecke wickelte und es mir damit auf einem der zwei Stühle auf dem Balkon gemütlich machte. Auf einmal verstand ich, wieso Hans Castorp es ewig nicht vom Zauberberg runtergeschafft hatte.

Kein Foto kann auch nur annähernd wiedergeben, wie wunderschön das war. Ich hatte überlegt, die Fotos aus dem Blogeintrag wegzulassen, weil sie eben nicht annähernd usw., aber ich freue mich immer so, wenn ich sie sehe, also stehen sie hier.

Ich verglich meine stumme, beeindruckte Reaktion auf schneebedeckte Berge mit der am Meer. Das Meer beruhigt mich auch immer, aber das Meer ist anders beeindruckend als die Berge. Meer ist gefühlt unendlich, da wartet hinten irgendwann der Horizont und man guckt schließlich ins Nichts. Außerdem ist das Meer nie ruhig, die Wellen kommen dauernd lockend an, Ebbe, Flut, der Sand, der dir dauernd irgendwo hinweht, die ständigen Geräusche – eigentlich ist das Meer eine totale Unruhequelle.

Nicht so die Berge. Die stehen da extrem majestätisch in der Gegend rum und machen nichts. Die sind einfach da. Und das verdammt groß und breitschultrig. Man kann fast sehen, wie die Erde sie irgendwann zusammengeschoben hat und sich dann dachte, ich lass das jetzt so. Und seitdem ist das so, und ich gucke da jetzt nach Millionen Jahren einfach so drauf, was die Berge nicht die Bohne beeindruckt.

Pathetisch, ich weiß, aber in einem kurzen Augenblick konnte ich die Astronauten (Kosmonauten, Taikonauten, m/w/d) verstehen, die durch ihren Blick aus dem Weltall auf unsere blaue Murmel plötzlich verstanden haben, wie klein wir Menschen sind. Die Alpen sind vermutlich ein etwas anderer Schnack, und an den Himalaya will ich gar nicht denken, aber mir Flachlandei ging es ähnlich. Vielleicht habe ich deswegen sehr viel Zeit an diesen beiden Tagen damit verbracht, einfach nur auf die Berge zu starren, weil es manchmal ganz beruhigend ist, zu merken, wie klein man ist und wie unwichtig vieles.

Zum Abschluss des Tages fuhren wir von Triesenberg aufs Dach von Liechtenstein, ganz nach oben nach Malbun in 1600 Meter Höhe. Dort ärgerte ich mich sehr, dass ich so gar nicht auf Berge vorbereitet war, aber wie auch, ich war da ja noch nie und mir hat niemand gesagt, dass ich vorbereitet sein müsste. Ich hatte profillose Schuhe an und nicht mal eine Sonnenbrille, weswegen der Schneespaziergang für mich flachfiel. F. so: „Wir haben ja jetzt das Pickerl, wir kommen einfach nochmal.“ Trotzdem. Das war sehr schade, weil der Schnee so verlockend aussah, aber so schauten wir Menschen beim Skifahren und Eislaufen zu, wenn ich nicht gerade mal wieder mit offenem Mund ins Tal blickte.

Der Rückweg war ähnlich ereignislos und genauso entspannt wie die Hinfahrt, aber schon in Österreich, wo alles schon wieder graugrün statt weiß war, fiel es mir schwer, mich daran zu erinnern, dass ich vor gerade einer halben Stunde noch im Schnee gestanden und mich wie auf dem Dach der Welt gefühlt hatte.

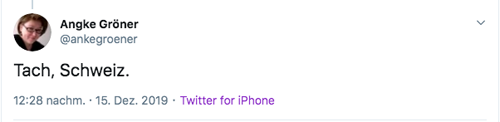

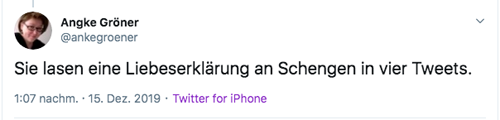

Immerhin konnte ich einen schönen Thread absetzen.

Wegen meiner Fußheberschwäche sind Bergwanderungen für mich eher ausgeschlossen, außer wir halten alle 100 Meter an, damit ich wieder zu Atem komme, aber ich würde schon gerne mal ein paar kleine Spaziergänge in den Bergen machen. Apropos Atem: Mein Asthma, das ich im Prinzip ignoriere und das meine Lunge ab und zu bei Anstrengungen pfeifen lässt, war quasi weg. Ich habe so tief wie selten eingeatmet und immer auf die Fiepsgeräusche aus dem Brustkorb gewartet, aber nichts. Auch das war herrlich.

Dieser Eintrag hat keine Pointe und die Fotos geben, wie erwähnt, nicht im Entferntesten die Herrlichkeit wieder, die ich sehen und spüren durfte. Ich möchte mich nur an genau das erinnern, und dafür ist mein Weblog da. Mal wieder sehr dankbar gewesen.