Was schön war, Mittwoch, 25. September 2019 – Über die Diss sprechen

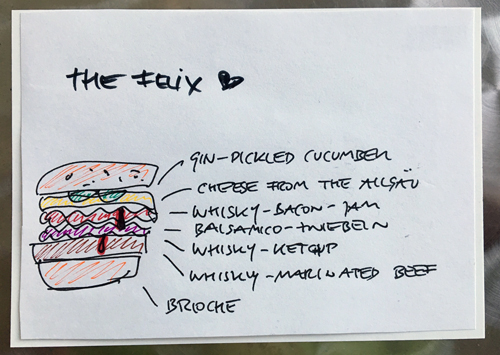

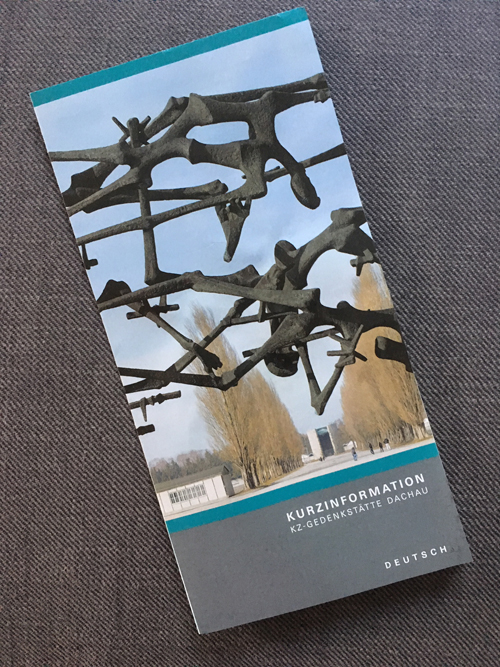

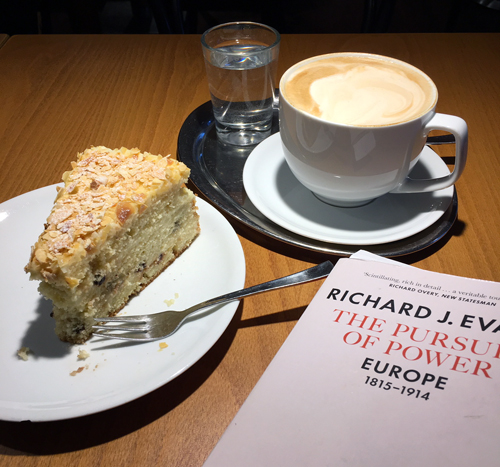

Vormittags war ich mit einer Doktorandin verabredet, mit der mich mein Doktorvater per Mail verkuppelt hatte. Eigentlich wollten wir uns schon früher treffen, aber das hatte sich aus Gründen immer verzögert – die Dame wohnt nicht in München –, und gestern klappte es endlich. Wir saßen bei Hildegard, ich frühstückte ein bisschen Vanillecremetorte, ein, wie ich jetzt weiß, äußerst sättigendes Backwerk, wir tranken Milchkaffee und Cappuccino und sprachen, von den Umsitzenden vermutlich etwas argwöhnisch beäugt, über Kunst im NS, Hitlerreden, Goebbels’ Tagebücher, ob Protzen ambitioniert war oder nicht, ob man das seinen Bildern ansieht und wo man noch schöne Archivalien finden könne, um unsere Thesen und Ideen zu belegen. Das tat wie auch schon beim Kolloquium sehr gut, mit jemandem zu sprechen, der einen ähnlichen Wissenshintergrund hat. Wir konnten uns beide noch Neues erzählen, ich bekam wichtige Denkanstöße und hatte generell eine sehr gute Zeit.

Und bis abends keinen Hunger mehr. (Muss – diesen – fluffigen – Biskuit – nachbacken!)

Abends saß ich mal wieder mit F. am Küchentisch und wir kamen generell auf das Thema Promotion. Meine Gesprächspartnerin ist wie ich Einzelkämpferin, nicht in einer Forschungsgruppe eingebunden und vermutlich wird ihr der zu erlangende Titel auch nicht mehr viel in der Karriere bringen. Sie ist auch schon etwas länger als ich dabei und will dringend fertigwerden; sie erzählte, dass sie Fragen von anderen, ob man promovieren sollte oder nicht, inzwischen mit „Nur wenn du dich quälen willst“ beantwortet. Und F., der ja auch ein „Dr.“ vor dem Namen tragen darf, meinte ähnlich: „Was Forschung wirklich bedeutet, merkst du erst, wenn du richtig forschst. Und bei aller Liebe: Eine Masterarbeit ist keine richtige Forschung.“ Womit niemand den Titel des MA schlecht machen will, aber ich neige inzwischen dazu, ihm zuzustimmen: Das Ausmaß an Suchen, Denken und Schreiben, das eine Dissertation erfordert, geht über das Maß einer MA-Arbeit deutlich hinaus, und das verstehe ich auch erst so langsam.

Vor wenigen Tagen bekam ich eine Mail, die sich auf einen meiner alten Blogeinträge zur BA-Arbeit bezog, weswegen ich in den Einträgen noch einmal rumlas und mich an meine damalige Situation erinnerte, in der ich nicht recht zum Ziel kommen konnte und alles fürchterlich fand. Mir fielen auch meine Screenshots wieder ein, die ich von den erreichten Seiten- und Zeichenzahlen machte und die mir wie eine irre Errungenschaft vorkamen. Das waren sie zum damaligen Zeitpunkt auch, aber heute weiß ich: Eine BA-Arbeit ist nicht mal ein lausiges Kurzkapitel in einer Diss. Die Menge an Stoff, die man sich dafür anliest oder erarbeitet, hat eine völlig andere Dimension, die Tiefen, in die man gedanklich vordringt, kann man vorher gar nicht erreichen, weil man immer eine Deadline und eine nicht zu überschreitende Textmenge vorgegeben bekommen hat. Und das ist auch der Grund, warum sowohl meine Gesprächspartnerin und F. und ich weitermachen bzw. abgeschlossen haben: weil man diese Gelegenheit eben nie wieder bekommt, sich so tief und so lange in ein Thema hineinzufressen, wie man will. Der Fluch des Ganzen ist gleichzeitig sein Segen.

Ich erinnerte mich auch an die vielen Mails, die ich bekam, als ich als Doktorandin angenommen wurde; da waren viele dabei, die mir sagten, ich habe promoviert, ich weiß, wie’s dir geht und hey, wenn du irgendwann feststeckst, noch kein Ende siehst und den Anfang schon nicht mehr, sag Bescheid, das kennen wir alle. Das habe ich damals natürlich nicht geglaubt, dass wir das alle kennen, aber auch dazu kann ich inzwischen sagen: Ja, das scheint auch normal zu sein, dass man irgendwann an den Punkt kommt, an dem man sich fragt, was das alles soll und ob in den 100 Seiten, die man schon hat, überhaupt eine einzige gute ist. Den hatte ich vor einiger Zeit schon mal, der kommt auch anscheinend gerne nochmal um die Ecke, aber auch das habe ich inzwischen kapiert: mit anderen darüber reden, die das kennen, hilft wirklich.

Insofern, an alle Promovierenden da draußen: Ich sehe euch. Sagt Bescheid, wenn ihr einen Ghost Hug braucht oder eine Entschuldigung dafür, mal eben eine Serie wegzubingen, weil der Kopf nicht mehr weiß, was er eigentlich machen soll.

—

Lustige sechsminütige Filme über amerikanische Maskottchen helfen übrigens auch: Happy First Birthday, Gritty, the Antifa Hero.