Nach den ersten zwei Wochen Filmschule per vorgefertigten Videos von Neistat ging es an den zweiten Film. Wo der erste noch „spontaneous“ sein sollte, bezeichnete Neistat den zweiten nun als „pre-meditated“. Also: Überleg dir vorher eine Geschichte und geh nicht einfach so mit der Kamera oder dem Handy raus. Drehe vielleicht an mehr als nur einer Location. Nutze, wenn du hast, mehr als nur dein Handy, sondern vielleicht eine bessere Kamera. Versuche, filmischer zu denken, weniger vloggig. Überleg dir vorher, was du aufnehmen willst anstatt das Geschehen um dich herum zu beobachten und spontan zu entscheiden, was wichtig ist. Oder wie die Kurswebsite es ausdrückte:

„In this part of the class, you’ll create a second film, this time a more ambitious and cinematic movie. Instead of choosing a story spontaneously, you’ll try to create a movie based on something meaningful and important to you, and you’ll elevate your story with more sophisticated filmmaking techniques. […] You can make a movie about one of your hobbies or interests, a relationship, a personal struggle, an issue you care deeply about, or anything else that comes to mind while brainstorming.”

Die erste Idee, die ich hatte, war, etwas über meine Beziehung zu Büchern zu machen. Dass sie mehr sind als Zeitvertreib oder Tapete und dass ich sie im Laufe des Studiums immer mehr und neu schätzen gelernt habe. Dafür fielen mir aber nicht wirklich spannende filmische Perspektiven ein, also weg damit. Die zweite Idee war, fast klar, etwas über Essen zu machen, Kochen, meine persönliche Reise zum Genuss. Die Idee scheiterte daran, dass ich mit meinen derzeitigen filmischen Möglichkeiten nicht mal annähernd in der Lage bin, die Bilder zu reproduzieren, die ich in 1000 Kochshows, Werbespots und Netflix-Specials gesehen habe. Das fängt schon mit meiner unfassbar hässlichen Mietwohnungsarbeitsplatte an, die ich auf Insta immer verdecke, außer ich vergesse es. Und das hört damit auf, dass ich zwar von oben auf meine Hände filmen kann, wie ich ausprobierte, aber alle seitlichen Shots meinen Bauch und meine Küche zeigen und das ist beides eher langweilig, wenn’s länger als zehn Sekunden dauert.

Also kam ich auf eine Idee zurück, die ich schon für den ersten Film hatte – die Rekonstruktion der Alten Pinakothek nach Bombentreffern im Zweiten Weltkrieg – und die Hamburg mir für den Erstling ausgeredet hatte. Zum Glück, denn wie ambitioniert das Projekt war, merkte ich in den letzten Tagen. Ehrlich gesagt, erst beim Schneiden. Aber zu allem, woran ich haderte, hatte Casey in seinen Videos etwas zu sagen: “If you manage you get through your edit without getting frustrated – why didn’t I shoot it some other way –, you’re probably doing it wrong.” Die Sätze, die ich in den letzten Tagen dauernd vor mich hinquengelte, waren erstens: „HALT DOCH MAL DIE KAMERA RUHIG!“ Und zweitens: „BLEIB DOCH MAL DRAUF!“ Weil ich es dauernd schaffte, Handy oder Kamera oder Kamera auf einem Stativ, verdammt, erstens nicht ruhig zu halten und zweitens die Aufnahme immer zu früh abzubrechen anstatt das Schlussbild einfach mal fett fünf Sekunden stehen zu lassen, wer weiß, wozu man es noch mal brauchen kann. Zum Beispiel für ruhige Anschlüsse bzw. Überblendungen oder weniger hektische Voice-Overs, wie ich jetzt weiß.

Ich schrieb drei bis vier Textfassungen runter, bis ich auf Papier hatte, was ich sagen wollte. Dann schaute F., dessen amerikanisches und wissenschaftliches Englisch besser ist als meins, über den Text und verbesserte an einigen Stellen. Ein paar Verbesserungen ignorierte ich, weil sie nicht mehr nach mir klangen, aber das meiste wurde freudig übernommen. Mit diesem Script begann ich, mir Bilder zu überlegen. Alte Pinakothek außen – logisch. Weitere Außenaufnahmen: Haus der Kunst, Front und Rückseite (weil da ein Kunstwerk steht, das ich brauchte), Universitätsbibliothek außen, Zentralinstitut für Kunstgeschichte innen bzw. die Bibliothek, weil ich da in mindestens einem Buch blättern wollte. Dann noch ein paar Dinge, die ich am heimischen Schreibtisch machen konnte. Und den Vorspann, der mir fast als erstes einfiel. Ich hatte schließlich noch Casey im Ohr: Grab them. Hol die Leute irgendwie ins Video rein. Und da ich als Werberin ahnte, dass alle wegklicken, wenn ich das Video mit einer Aufnahme der Pinakothek beginne und total wissenswerte Fakten drüberspreche, überlegte ich mir etwas anderes. Der Anfang ist mit mein Favorit im Video, weil der ungefähr so aussieht, wie ich ihn haben wollte. Mit dem Rest hadere ich, aber nach mehreren Tagen draufgucken immer weniger. Besser kann ich es halt noch nicht und dann ist das eben so. (Bitte stellen Sie sich hier vor, wie ich verzerrt grinse und so tue, als würde ich souverän über allem stehen.)

Ich stellte beim Sichten des ersten Materials fest, dass mein iPhone 12 bessere Bilder macht als meine Sony Alpha 5000, trotz Stativ und vernünftigem Zoom-Objektiv, das ich auch quasi nur in Zeitlupe bediente. Die Sony-Bilder sehen in meinen Augen total matschig aus, fast verpixelt, und haben nicht die tolle Farbigkeit des iPhones. Warum die Bilder trotz Stativ (ich komme da echt nicht drüber weg) auch noch wackeln – keine Ahnung. Erstes Learning – oder eher eine Frage: schwereres, stabileres Stativ kaufen? Die Kamera NOCH ruhiger bewegen? Oder besser gar nicht? Oder einen Gimbal fürs Handy kaufen? Das Wort bzw. das Produkt habe ich im Monthly-Forum kennengelernt, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, und im Prinzip habe ich mich schon damit abgefunden, dafür Geld auszugeben.

Immerhin nahm ich dieses Mal, trotz mehrerer Drehorte, nicht so irre viel Zeug auf wie beim ersten Video. Ich guckte besser vorher, bevor ich aufnahm, hatte aber natürlich trotzdem noch zu viel Material. Aber blöderweise auch des Öfteren genau das nicht, was ich beim Schneiden gerne haben wollte. Ich erwischte mich beim Dreh dabei, denselben Fehler zu machen wie beim Friedhofsvideo, nämlich eher zu fotografieren als zu filmen. Also zwang ich mich, nach Bewegungen zu suchen oder eben selbst welche zu machen. Wobei die genau für die Wackelbilder sorgten, die mich jetzt im Film so wahnsinnig machen.

Ich habe es immerhin geschafft, mich wirklich ans Skript zu halten. Meine Voice-overs bzw. die Sprachaufnahmen, die ich vor Ort machte, sind genau die, die im Word-Dok stehen. Zweites Learning: Wenn du vor Ort Ton aufnimmst, sorg dafür, dass es in München nicht gerade scheißwindig ist. Oder nimm halt nicht draußen auf. Oder kauf dir ein Richtmikrofon. Ich habe den Rausschmeißertext, also die letzten Zeilen im Film, an mehreren Orten aufgenommen, weil ich sie zusammenschneiden wollte, um eine schöne Location-Schleife um alles zu binden. Es ist dann doch fast nur eine Location geworden, weil alle anderen schlicht zu laut waren. Drittes Learning: Nimm das gesamte Voice-Over, was du am Schreibtisch einsprichst, in einem Rutsch auf. Die Tonspur auseinanderzuschneiden ist kein Problem, aber an 25 Schnipseln den Ton einzeln einzustellen, weil ich am Dienstag die Kopfhörer mit dem Mikrofon anders halte als am Mittwoch, hat schwer genervt. Und es ist immer noch nicht einheitlich, aber besser habe ich es nicht hinbekommen.

Viertes Learning: Ja, das ist super und toll, dass du so ambitioniert bist, nach gerade einem Video von iMovie auf die Trial-Version von Final Cut Pro X umzusteigen. Es ist aber gleichzeitig total bescheuert, weil du das erste Programm wenigstens so halbwegs kapiert hast, während du beim zweiten wieder von Null anfängt. Oder von Drei bis Vier, ein paar Dinge kennst du ja. Final Cut kann so viele Dinge, von denen ich nicht mal weiß, was sie sind; ich habe gefühlt 90 Prozent des Drop-Down-Menüs bzw. der vielen, vielen Buttons und Icons nicht verstanden.

Es hatte aber seinen Grund, warum ich umgestiegen bin. Ich wusste, ich würde an mindestens einer Stelle im Film Texteinblendungen brauchen, und die sind in iMovie fürchterlich umständlich. Ich habe dazu einen Umweg über Keynote genommen, also die Texte auf eine Art Greenscreen geschrieben und die dann in iMovie eingefügt. Die Texte zu schreiben, zu formatieren und dann an beliebige Stellen im Bild (nicht im Film, im Bild) einzufügen, ist in Final Cut ein Kinderspiel. Aber im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob es nicht auch die hässlichen Untertitel in iMovie getan hätten. Ich musste mir sehr vieles ergoogeln, was ich mir schon für iMovie ergoogelt hatte. Dabei habe ich zwar viel gelernt, aber trotzdem ist dieses Programm für meinen derzeitigen Kenntnis- und Fähigkeitsstand komplett überdimensioniert.

Mein Verhältnis zum eigenen Film war ein ganz anderes als beim ersten. Beim ersten Video hatte ich quasi Narrenfreiheit, weil ich wusste, ich kann eh noch nix, also kann es auch fürchterlich aussehen. Das will ich zwar nicht, aber das Ding steht auch deshalb auf YouTube, weil ich es wirklich – für einen Erstling – gut finde. Beim zweiten Video hatte ich von vornherein eingeplant, es auf YouTube zu posten, jetzt weiß ich ja, was ich kann, ich Supertopchecker. Und beim Schneiden merkte ich natürlich: einen Scheiß kann ich. Zwischenzeitig haderte ich so sehr, dass ich einen neuen Film drehen wollte. Auch weil ich mich fragte, wer außer mir sich bitte für die Fassade der Alten Pinakothek interessieren sollte. Aber hier hatte Casey genau die richtigen Sätze im richtigen Moment:

Das zweite Video, bei dessen Erstellung wir ihm folgten, ist auf den ersten Blick eine Tech Review zu der Ray-Ban-Sonnenbrille, die filmen kann. Aber er selbst meinte: Nobody wants to watch tech reviews. Was er macht, damit die Leute ihm zuschauen, und das fiel mir wirklich erst bei seinem Video auf, ist dasselbe, was jede halbwegs erfolgreiche Bloggerin und jeder YouTuber genauso machen: Er wird persönlich. Und so funktioniert auch mein Video: Ich erzähle zwar was über eine Fassade, aber im Prinzip erzähle ich, warum ich persönlich das spannend und wichtig finde. Also versuche ich, die wackeligen Bilder, den lauter und leiser werdenden Ton und den handwerklich eher rustikalen Schnitt zu ignorieren und hoffe, dass noch jemand außer mir sich das Ding bis zum Schluss anschauen möchte. Ich glaube, ich kann eine interessante Geschichte erzählen, ich finde den Text gut, und die Reaktionen im Monthly-Forum waren auch eher positiv. Dort standen auch viele Verbesserungsvorschläge, die ich aber vermutlich erst beim nächsten Video umsetzen werde. Das hier bleibt jetzt so.

Vielleicht generell noch was zum nun beendeten Kurs und ob sich das Geld gelohnt hat. Meine Meinung: für mich persönlich schon, aber generell hat das Konzept Macken. Ich habe ein neues Medium in unfassbarer Geschwindigkeit kennengelernt – kennenlernen müssen, weil wir halt Deadlines hatten. Die hätte ich natürlich ignorieren können, aber dann hätte ich auch gleich das Geld verbrennen können. Mein ambitionierter Kopf konnte ernsthaft vier Wochen Pandemie halbwegs ausblenden, weil er mit etwas ganz anderem sehr ausführlich beschäftigt war. Ich persönlich habe auch Caseys Videos gerne angesehen, in denen er einfach anhand seines eigenen Videos erzählt, wie er sich Storylines überlegt, warum er wie schneidet, auf was er bei der Musik achtet und sehr oft, warum er bestimmte Dinge nicht macht. Während er redete, tippte ich brav Notizen in ein Word-Dokument, fast wie in der Uni. Wir haben weiterhin Zugriff auf alle Videos, aber ich bin mit der Verschriftlichung der wichtigsten Punkte zufrieden.

Der Kurs funktioniert nur durch das Feedback der anderen Teilnehmer in deinem jeweiligen Classroom, also das, was ich hier Forum nenne. Von den 20 Peers, mit denen ich anfing, haben 14, wenn ich richtig gezählt habe, das erste Video veröffentlicht und sich an Diskussionen und Reviews beteiligt. Beim zweiten Film passierte im Forum deutlich weniger, es gab kaum noch Feedback auf einzelne Posts und wenn, dann meistens von immer denselben Teilnehmern. Das Feedback selbst war gemischt: Manche Anmerkungen zu meinen Videos fand ich äußerst hilfreich, andere weniger, wenige komplett nutzlos. Ich habe auch immer bei den anderen mitgelesen, um dort Kritikpunkte nachvollziehen zu können. Das Ganze war also eher ein angeleitetes Selbstlernen, womit ich eigentlich klarkomme. Aber gerade als komplette Anfängerin war das Projekt vielleicht doch etwas zu überambitioniert; ich merkte beim zweiten Film, dass ich bei den wirklichen Grundbegriffen des Filmens und Schneidens gerne jemanden gehabt hätte, der mir quasi auf jede Szene Feedback gibt bzw. bei jedem Schnitt Vorschläge macht. Insofern ist der Kurs, wie so vieles, das, was du draus machst. Der nächste Kurs startet am 21. Februar, bis zum 18. könnt ihr euch einschreiben.

Ich bin sehr angefixt von diesem neuen Medium, aber gleichzeitig auch froh, erstmal nicht wieder vor eine Kamera zu müssen. Und: Der Zeitaufwand erschlägt mich. Ja, Schreiben ist auch aufwendig, aber dafür braucht man theoretisch nur Stift und Zettel und man sollte mal das Alphabet gelernt haben. Für ein filmisches Projekt brauche ich von vornherein eine gewisse Ausrüstung und damit es irgendwie ansehnlich wird, am besten gleich noch mehr davon. Und auch die Korrektur bzw. das schlichte Anfertigen des schlussendlichen Produkts ist ungleich aufwendiger. Wo mir beim Texten die Backspace-Taste oder notfalls ein Radiergummi reicht, muss ich hier eventuell nochmal nachdrehen, was wieder viel Zeit kostet.

Wer nach der langen, laaaangen Vorrede mein zweites Video sehen möchte: Hier geht’s lang. Wer noch mehr lange, laaaange Anmerkungen zum Video lesen will – quasi der Regiekommentar auf DVD –, kann das unterhalb des folgenden Fotos tun.

Der Film beginnt mit einer Montage von München-Klischees: die erleuchtete Allianz-Arena, das Olympia-Gelände, die Eisbachsurfer, die BMW-Welt, das Hofbräuhaus und natürlich das Oktoberfest. Alles endet mit meinem Satz: Nee, Kinnings, das ist nicht das München, über das ich reden will. Ich hoffe, dass die lustige Bilderflut neugierig macht – und die dräuende Musik aber verdeutlicht, dass es eben genau nicht um was Lustiges geht. F. findet den Ton total doof, ich finde ihn großartig.

Ich wollte mich eigentlich mit dem Handy eine halbe Stunde an die Arena stellen, um eine Zeitrafferaufnahme zu machen, und Freund*innen fragen, ob sie Videos vom Oktoberfest haben, ich selber habe nämlich nur Fotos, aber damit waren meine anderen Motive noch nicht geklärt: Woher bekomme ich Aufnahmen vom Olympiagelände, die besser aussehen als das, was ich vom Olympiaberg produziere, und muss ich jetzt echt noch ins Hofbräuhaus? Beim Rumsuchen nach Oktoberfest-Footage auf YouTube kam mir der naheliegende Gedanke: Wenn das Oktifest auf YouTube ist, dann vermutlich auch alles andere. Und natürlich ist alles da. Immerhin den Eisbach-Surfer habe ich selbst gefilmt, denn ich war ja eh am Haus der Kunst. Ich bin mir nicht sicher, ob die dort fehlende YouTube-Optik die Sequenz verkompliziert oder stört oder total egal ist.

Ich mag die Sequenz auch deshalb, weil ich dort erstmal mit externen Sounds gearbeitet habe. Wenn man einen YouTube-Kanal hat, kann man auf das dortige, sogenannte Studio zugreifen, das ein paar Toneffekte bereit hält. Ich habe mich außerdem bei AudiYou bedient, was aber eher unkomfortabel ist. Unter dem Clip der BMW-Welt liegt ein Motorengeräusch, unter dem Hofbräuhaus Humtatamusik, und das Wo-hoo beim Oktoberfest ist eigentlich eine Zuschauerin eines Hamburger Konzerts, die gerade das Ende eines Auftritts bejubelt.

Was mich an den 15 Sekunden wahnsinnig gemacht hat: Ich habe es auch in tagelanger Arbeit nicht geschafft, die Schnitte perfekt an den Beat der Musik anzugleichen. Also dass sich das Bild auf einem Taktschlag ändert. Keine Ahnung warum. Ich kann Markierungen setzen und ich behaupte von mir, Taktgefühl zu haben, aber ich hab’s einfach nicht hingekriegt. Es ist nah dran, aber nicht so perfekt, wie meine Kollegen das im Forum bei ihren Filmchen hinkriegen. Ich bin sehr neidisch, weiß aber jetzt, was ich als nächstes mache: auf den Beat schneiden üben.

—

Die längere Sequenz mit den Büchern, die ich auf meinem wackeligen Ikea-Schreibtisch gefilmt habe, wollte ich eigentlich noch mit irgendwas aufpeppen, aber mir ist partout nichts eingefallen, was sie sinnvoll besser gemacht hätte. Natürlich wären alte Aufnahmen von mir toll gewesen – die kleine Anke in bunten Werbeagenturen und die große Anke an der Uni –, aber die habe ich schlicht nicht.

—

Von Casey habe ich gelernt, dass Ortswechsel prima durch Fahrten visualiert werden können; so weiß die Zuschauerin, dass wir anscheinend nicht mehr am heimischen Schreibtisch sind. Zeitraffer ist herausfordernder, als ich dachte, und ein Handy am Fahrradlenker anzubringen, war auch mit dem kleinen Äffchenstativ schwieriger als erwartet. Die meisten meiner Bilder zeigen eher den Radweg als die Umgebung, daher hatte ich trotz mehreren Fahrten kaum Bilder, die ich gerne sehen oder zeigen wollte. Die Sequenz, wo ich dem Auto ausweiche, ist nicht besonders hübsch, aber links ist die Mauer vom Alten Nordfriedhof, wo das erste Video spielte. Weiß niemand außer mir, aber ich mochte das. (Na gut, ihr wisst das jetzt auch.) Und generell wollte ich Aufnahmen von mir und dem Fahrrad bzw. einer U-Bahn, weil in den meisten Videos aus den USA die ewig gleichen Bilder von „Autotür auf, irgendein Blick auf Mittelkonsole oder Instrumententafel, Blick auf die Straße über die Motorhaube“ sind.

—

In der Sequenz mit der Alten Pinakothek sehe ich den Unterschied zwischen iPhone und Sony massiv, aber vielleicht nur, weil ich es weiß. Die Aufnahmen von der Front mit der Eingangstür sind das iPhone, die lange Rückseite ist die wackelige Sony auf dem wackeligen Stativ. Okay, es war sehr windig. Direkt danach der Schwenk über das Hauptgebäude der Uni, der so richtig schön unwackelig ist? iPhone ohne Stativ. Knurr. Und hier mag ich besonders den Übergang von Pinakothek zu Uni, das sieht fast wie ein genau so gemeinter, längerer Rechtsschwenk aus. War aber reines Glück, über Anschlüsse habe ich vorher nicht nachgedacht. (Was denn noch?!?)

—

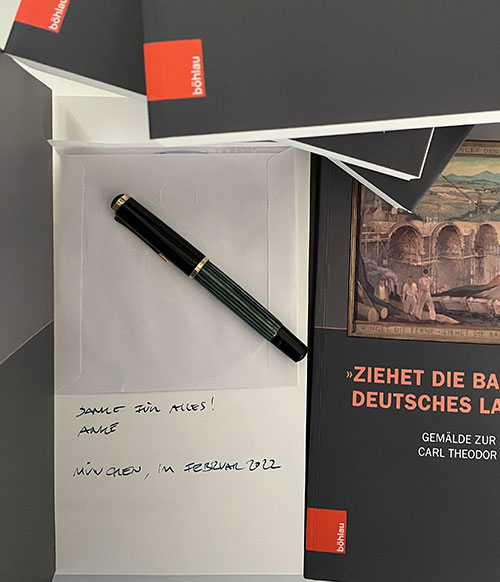

Bei der kurzen Einblendung meines Buchs hätte ich gerne mein Buch gehabt, aber es ist noch für wenige Tage im Druck. Und danach sind wir in der schönsten Bibliothek aller Bibliotheken, nämlich meinem Bällebad im ZI. Ich stolpere selbst darüber, dass ich über München als Hauptstadt der Bewegung spreche und wir Buchreihen sehen, aber ich wollte partout keine historischen Schwarzweißaufnahmen haben. So sind diese Bilder schlicht der Weg zur Kunst, die wir am Ende der Sequenz sehen. Und ja, das ist Absicht, dass der Ausstellungskatalog, in dem ich blättere, auf dem Kopf steht. Ich will diese Bilder nicht ohne Kontext im Netz haben. Wobei mir durchaus klar ist, dass die Hakenkreuze auch auf dem Kopf deutlich sichtbar sind.

—

Dann gibt’s wieder Unterwegs-Bilder, die ich beide sehr mag. Das erste, weil die Ludwigstraße mit den goldenen Gebäuden und dem knallblauen Himmel einfach toll aussieht und die Dame auf dem Trottinette so malerisch an der Filmenden vorbeifährt, die brav an einem Sonntagmorgen an der roten Fußgängerampel wartet. Das Bild ist schräg, weil ich nicht fahre, sondern mein Rad schräg an mir lehnt. Sieht aber so gerade noch okay aus, finde ich.

Die Aufnahme an der Ampel mit dem Haus der Kunst im Hintergrund war sehr spontan und Beleg meiner totalen Unerfahrenheit, mich selbst zu filmen. Ich wollte gerne eine Aufnahme von mir, wie ich auf dem Rad irgendwo langfahre. Dazu muss ich mein Handy irgendwo hinstellen, was mir ein bisschen unsympathisch ist, weil ich alleine unterwegs bin und niemand auf das gute Stück aufpasst. Es war Sonntagmorgen, bis auf die Dame im Bild war niemand in der Nähe, und an der Ampel stand ein Streusandkasten. Handy auf dem Stativ abgestellt, geguckt, ob das Haus der Kunst im Bild ist, denn darum ging’s mir ja, und gerade noch die grüne Ampel erwischt. Dann auf der anderen Straßenseite den totalen geistigen Aussetzer gehabt, denn dort stellte ich das Fahrrad ab, hüpfte über die Straße, um das Handy wieder an mich zu nehmen – und dann wurde die Ampel rot. Jetzt hatte ich mein Handy wieder, aber bibberte nun 30 Sekunden, ob drüben jemand mein Fahrrad klauen würde, was nicht möglich gewesen wäre, wenn ich einfach wieder zurückgefahren wäre, ich Huhn.

—

Für die zwölf Sekunden Text auf der Eingangstreppe des Museums habe ich ungefähr 20 Minuten gebraucht. Ich habe den Text mehrfach eingesprochen und den Rest der Zeit auf eine Verkehrspause gewartet.

—

Bei den Radfahrenden habe ich überlegt, ob die erste Szene nötig ist, aber ich fand die ganze Sequenz von der Länge her gut. Was ich von Caseys Edits mitgenommen und hoffentlich beherzigt habe: immer schön abwechseln in Tempo, Bild und Musik. Nachdem ich eben recht viel Text hatte und demnächst noch ein Berg Text kommt, darf die Zuschauerin gerne kurz Luft holen. Die halbe Sekunde gönne ich ihr, auch wenn sie filmisch nicht nötig wäre. Und ich mochte die Vespa gerne, auf die ich auffahre und die mich dann überholt.

—

Beim Eröffnungsshot für die lange Pinakothekssequenz habe ich brav darauf geachtet, nicht wieder schlicht den Eingang zu filmen, sondern mir eine Position zu suchen, wo ich vielleicht ein interessantes Detail habe, das die Zuschauerin noch nicht kennt. In diesem Fall die Skulptur, die ich mir kurz ergoogeln muss: Sie sehen Fritz Königs „Große Biga“ von 2000. Dann kommt wieder blöder Pixelmatsch, damn you, Sony.

—

Und noch eine Büchersequenz bzw. eine mit Fotos. Das antiquarische Buch „Häuser zeichnen“ (1957) von Hans Döllgast, dem Architekt, der die Pinakothek restaurierte und für das herrliche Treppenhaus verantwortlich ist, hatte mir F. mal zu Weihnachten geschenkt; ihm liegen mehrere Fotos bei, von denen eins eine Seitenansicht der Pinakothek von 1957 zeigt, die bei mir gerahmt im Schlafzimmer steht. Die anderen beiden Ansichten sind im Film zu sehen. Im Buch liegt außerdem eine von Döllgast unterschriebene Karte: „Lieber Kollege! Aug um Aug, Buch um Buch. Um milde Beurteilung wird gebeten.“ Ich weiß leider nicht, welchem Kollegen das Buch mal gehörte, aber ich liebe es sehr. Es steht, wenn ich es nicht gerade abfilme, neben dem Foto auf einer Bilderleiste, obwohl Orange ü-ber-haupt nicht in das Farbkonzept des Schlafzimmers passt. Bei der Sequenz fällt mir leider immer auf, dass ich meinen schlumpfigen Ringelpulli trage und nicht mein übliches Dunkelblau. Die abschließenden Bilder von der Pinakothek sind auf halbe Geschwindigkeit verlangsamt, damit DAS VERDAMMTE WACKELN nicht so nervt.

—

Jetzt kommt die zweite Lieblingssequenz nach dem Einstieg: Schöne iPhone-Farben, neue Musik und dann geht’s endlich mal irgendwo rein, wo es Gemälde zu sehen gibt. Die Pinakothek wurde in den vergangenen Jahren renoviert und das hat sich total gelohnt. Das Rot der Wände knackt so super, das Licht ist toll, ach herrlich. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen, dass die Metallschnüre (?), an denen die Werke hängen, für eine gewisse Länge mit farbigem Stoff ummantelt sind, damit es keinen Kontrast zur farbigen Wand gibt. Auch hier hätte ich noch ein paar Sekunden rausschneiden können, aber ich wollte die Raffaels so lange wie möglich im Bild haben, und Rubens schadet ja auch nie. Mein geliebter Lotto ist gerade ausgeliehen oder abgehängt, der Columba-Altar schien mir zu kleinteilig, das „Schlaraffenland“ ist in ein Seitenkabinett verbannt und spiegelt, der Botticelli hatte irgendwie komisches Licht und vorm Dürer standen Leute, daher gibt’s nur Raffael und Rubens. Und: Hier habe ich es endlich mal geschafft, auf den Beat zu schneiden: Das Bild wechselt, wenn sich die Musik danach anhört.

Im Forum kam die Anmerkung, die Raumflucht sähe total nach Kubrick aus, ob da nicht auch „ epic Kubrick music“ drunter passen würde? Das mag sein, aber ich wollte die Musik so unaufdringlich wie möglich haben, eher einen Plink-Plonk-Klangteppich, nichts Episches. Als weitere Anmerkung zum generellen Film kam, dass ich etwas „teachy“ klingen würde; ob es nicht auch möglich wäre, quasi gemeinsam mit der Zuschauerin die Dinge zu entdecken, die ich präsentiere? Also: „Ich komme aus Hamburg, ich wusste vorher nicht, dass es in München dies und das gibt.“ Oder: „Ich frage mich, warum die Steine an der Fassade verschiedene Farben haben.“ Klingt nach einer guten Idee, aber sie ist, meine ich derzeit, nicht für mich. Ich weiß ja, was ich weiß und will daher auch nicht so tun, als ob ich es nicht wüsste. Aber ich finde die Idee gut, auf eine Reise zu gehen und die Zuschauerin mitzunehmen.

Vom tollsten Treppenhaus der Welt wollte ich eigentlich eine Zeitrafferaufnahme machen, wie die Menschenmengen dort hoch- und runterwogen, aber es ist Pandemie und in meinem Fall war es Mittwochmittag, da waren einfach nicht so irre viele Menschen im Treppenhaus unterwegs. Genauer gesagt, habe ich lausige vier Personen auf mehrere Aufnahmen verteilt einfangen können und mich dann doch lieber für eine komplett leere Treppe entschieden.

—

Die Skulptur nenne ich im Film nicht namentlich, hätte ich vielleicht als Einblendung machen sollen, aber ich wollte das nicht überfrachten. Wir sehen den „Rossebändiger“ (1931) von Bernhard Bleeker.

Bei den drei Tafeln zu den „Wunden der Erinnerung“ ist mir aufgefallen, dass die Zuschauerin nichts mit der Ortsangabe der Universitätsbibliothek anfangen kann. Daher ist der Schwenk zur Uni vorhin im Video drin, damit wenigstens der Begriff „Universität“ schon mal gefallen ist. Das Bild fiel mir spontan ein, als ich auf dem Weg zum Haus der Kunst war; der Himmel war so toll blau, das Licht gut und ich dachte, vielleicht kann ich die Unibilder vorne in die erste Büchersequenz schieben, wenn ich über mein Studium spreche. Habe ich dann nicht gemacht, aber beim Schnitt war ich froh über diese Eingebung, weil die Szenen später gut passten.

—

Die Sequenz mit der U-Bahn ist natürlich nicht der richtige Anschluss; vom Haus der Kunst kommt man nicht so direkt mit der U-Bahn weg, aber Fahrrad hatten wir jetzt genug. Ihr fahrt jetzt von meiner Heimathaltestelle mit mir zum geliebten Königsplatz, weil ich ins ZI muss. Und mir ist jede Ausrede recht, den Platz zu zeigen. Die Bilder von dort sind übrigens nicht im Zeitraffer aufgenommen, ich schwenke mal wieder zu hektisch. Verlangsamen wollte ich die Sequenz aber auch nicht, weil sie mir dann zu lang wurde.

Mit der kompletten Sequenz ab dem Königsplatz hadere ich, ich finde sie zu wackelig, vor allem die abschließenden Aufnahmen des ZIs. Die habe ich ewig umgeschnitten und mich zum Schluss in mein Schicksal ergeben, dass diese Bilder halt sehr meh sind. Auch die Szenen, in der wir gemeinsam wieder nach dem Blättern aus dem ZI rausgehen, gefällt mir nicht, aber hier hatte ich nur diese eine Aufnahme. Während ich für das erste Video insgesamt viermal losgezogen bin, um an einer Location zu filmen, habe ich mir hier untersagt, irgendwas nachzudrehen. Deal with it, move on.

—

Dass der große Schwenk zum Schluss so perfekt in der Länge zum Voice-over passt, ist reines Glück. Nichts geschnitten, keinen Text gekürzt oder verlängert, das passte einfach. Und hier sind dann endlich die Texteinblendungen, für die ich mich an Final Cut gewagt habe. Hat sich total gelohnt. Inneres Augenrollen, aber dann doch nicht, weil die Worte „Alte Pinakothek“ so schön einfach in die Ecke zu schieben waren. Ich hatte kurz überlegt, die Schriftgröße zu verkleinern, damit es perspektivisch besser stimmt, aber das war mir zu albern.

—

Den Rausschmeißertext habe ich, wie oben erwähnt, an mehreren Orten eingesprochen: am Haus der Kunst, vor dem ZI, in der ZI-Bibliothek und zuhause am Schreibtisch. In der Pinakothek war mir das zu peinlich, ich hatte den Text aber in der Hosentasche. Schlussendlich geworden ist es die ZI-Bib, weil dort der Ton am besten war, aber ich wollte zum Schluss nochmal das Bild davor aufgreifen, also das Haus der Kunst, und deswegen ist der letzte Satz dann wieder mit Verkehr und Wind.

Und jetzt legen wir den Film zu den Akten und machen den nächsten, wo ich wieder brav alles Gelernte anwende. Und danach mit allem hadere. Also alles wie immer.