Ich brauchte ein bisschen Pause vom großen Internet (so nenne ich mein Blog, obwohl das weniger Leute lesen als meinen Twitter-Feed) und trieb mich nur beim blauen Vögelchen und Instagram rum. Jetzt geht’s grad wieder. Hello peeps!

—

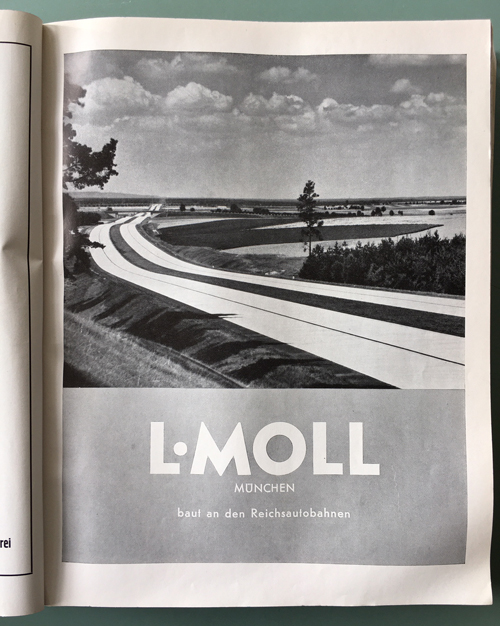

Freitag und Samstag knüppelte ich das verdammte Abbildungsverzeichnis nieder. Ich habe jetzt eine schöne Liste mit schönen Quellen, alles brav ausformuliert und keine kryptischen Gröner-Kürzel mehr, und dazu habe ich jetzt einen dicken Ordner mit jpgs. Alles ist nummeriert, aber da ich ahne, dass ich noch fünf bis fünfzehn Bilder finden werde, die ich doch noch irgendwie reindengeln möchte und im Gegenzug sieben andere rauswerfen werde, fasse ich das InDesign-Dok noch nicht an, in das irgendwann Texte und Bilder reinkopiert werden. Aber ich könnte jetzt.

Um 18.32 Uhr am Samstag vertwitterte ich, dass dieses Werk natürlich mit Absicht die letzte Abbildung im Verzeichnis ist.

Sind aber dann doch noch zwei hinterhergekommen. Mist.

—

Die samstägliche Arbeit wurde durch – Fußballgucken unterbrochen, unglaublich! Die Bundesliga spielt wieder.

Mein Kopf sagt: Das ist total unverantwortlich, die Saison weiterspielen zu lassen. Angeblich hat der Fußball eine irre Vorbildfunktion. Die kann ich aber wirklich nicht erkennen: Wo wir in Biergärten jetzt zwei Meter Abstand halten müssen, eingeschweißtes Besteck bekommen und die Kellner nicht an die Tische gehen dürfen, machen wir ab jetzt jede Woche Gruppenkuscheln mit 22 Kerlen vor Kameras? Das erste Spiel wegen eines Covid-19-Verdachts in einer Mannschaft wurde schon abgesagt, und ich gebe dem Ganzen nicht mehr als zwei oder drei Spieltage. Die ganzen schlimmen, SCHLIMMEN Ultra-Gruppierungen haben von Anfang an gesagt, Weiterspielen sei Mist, es gab keine Fanansammlungen vor den Stadien, mit denen auch nur diejenigen gerechnet hatten, die Ultragruppen für GANZ SCHLIMM halten, und soweit ich weiß, gab es auch keine Partys, auf denen gemeinsam Sky angeworfen wurde. Alle waren vernünftig, nur die DFL nicht. Ich sollte das nicht unterstützen.

Mein Bauch sagt: FUPPES GUCKEN, WO-HOO!

Im Vorfeld wurde wild über die fehlende Stimmung bei Geisterspielen geschrieben, aber ganz ehrlich: Bei Altona 93 oder den Bayern-Damen hört sich das nicht viel anders an. Dreißig- bis siebzigtausend Leute sind halt lauter als 500 oder die momentan in Stadien zugelassenen 300 Leute. Ich fand das eigentlich ganz nett ohne Publikum: Die Herren unterließen jede dramatische Schauspieleinlage nach Schübserchen, keiner pöbelte den Schiedsrichter an, Pfiffe wurden hingenommen und es wurde, soweit ich das beim Spiel Augsburg gegen Wolfsburg mitbekommen habe, nicht diskutiert, nicht gemeckert, alle spielten halt einfach nur Fußball, und ich habe das durchaus gern gesehen.

Noch schöner ist es allerdings im Stadion, und dazu gehören dann anscheinend die ganzen publikumswirksamen Aktionen, auf die gerade verzichtet wird. Man kann nicht alles haben.

Die NY Times kommentierte einerseits pathetisch, zum Beispiel zu den Fans, die nun alleine oder in Kleinstgrüppchen zugucken: „[A]tomized and all but alone, a tribe still bound by its colors but unable to gather under its standard“, meinte aber auch sehr schön zur individuellen Verpflegung: „At least there was wurst.“

—

Sonntag verordnete ich mir Diss-Pause. Spaßeshalber guckte ich nochmal auf unserer Website nach, ob sich irgendwelche Termine geändert hatten. Hatten sie! Eigentlich wäre Ende Juni der nächstmögliche Termin zur Abgabe (Disputatio im November), dann Oktober, den ich vorsichtshalber angepeilt hatte (Disputatio im Februar 2021). Nun bin ich aber schon irre weit und stellte gestern erfreut fest, dass man sich zwar immer noch Ende Juni zur Abgabe anmelden, das fertige Ding aber erst im August ins Prüfungsamt schleppen muss – quasi als Ausgleich für die acht Wochen, in denen wir nicht in Bibliotheken arbeiten konnten. Das müsste ich jetzt wirklich schaffen. Wenn ich es vorher hinkriege, mir einen Personalausweis ausstellen zu lassen, der im April ablief, denn den brauche ich für das blöde Führungszeugnis, das eine anständige bayerische Hochschule von ihren zukünftigen Doctores sehen will, bevor sie den Titel kriegen. (Augenrollendes Emoji.) Aber wenn alle Götter sich jetzt mal mit mir zusammenreißen, dann könnte das mit dem Doktorhütchen noch in diesem Jahr klappen. Fände ich einen total fairen Ausgleich zu dem ganzen restlichen Rotz, den uns das Jahr 2020 gerade aufbürdet.

Außer meine Arbeit ist totaler Schrott, aber ich gehe mal davon aus, dass dem nicht so ist. Ich bin nun allerdings nach dem zweiten Korrekturdurchgang und dem dritten flüchtigen, bei dem ich eher auf die Bilder geachtet habe, in der Phase, in der ich alles hinterfrage: doch nochmal über die Gesamtstruktur nachdenken? Vielleicht andere Blöcke basteln? Sinnzusammenhänge größer machen? Den kompletten Teil zur Gebrauchsgrafik rauswerfen? Doch erst im Oktober abgeben?

—

Alberne Story, lustige Bilder: The Nelson-Atkins Museum Is Still Closed for Humans, But Three Sophisticated Penguins Just Got a Private Tour (and the Photos Are Adorable).

Foto: Gabe Hopkins.

—

Ansonsten verbrachte ich den Sonntag auf dem Sofa oder am Nähtisch, wie ich meinen Schreibtisch nenne, wenn ich ihn mit Fäden vollfussele. Mal wieder einen Mundschutz genäht, dieses Mal mit eingeschlagenen Seitenteilen, so dass ich keine fransigen Abschlüsse habe. Ist mit Abstand die ordentlichste Maske, die ich bisher gemacht habe, aber ich trage, warum auch immer, mein erste unordentliche hellblaue mit den Blümchen am liebsten.

Das war eine sehr schöne, fast meditative Arbeit, die mir viel Freude gemacht hat. Danach wollte ich dringend mal etwas anderes nähen.

Ich fühle mich jetzt gewappnet für den dreiteiligen Hosenanzug, in dem ich meine Disputatio halten werde. #lifegoals

—

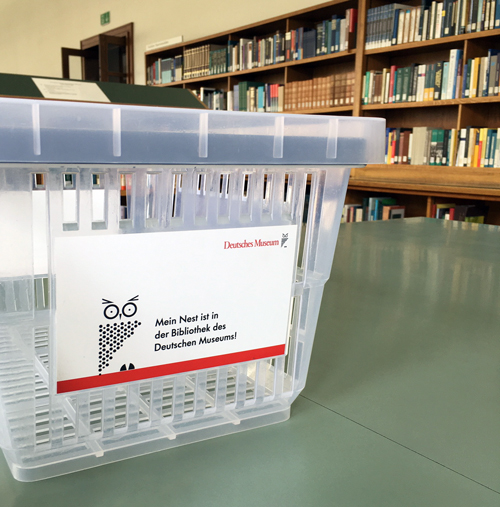

Und gestern, gestern war ich dann endlich wieder im Bällebad. Die Bibliothek des ZI hatte bereits vor einer Woche geöffnet, aber ich saß ja noch am Abbildungsverrrrrrzeichnisssgrrr. Mistding. Kunstgeschichte wäre viel toller ohne diese ganzen doofen Bilder. Aber ich schweife ab. Bällebad!

Man kann fünf der noch 24 zur Verfügung stehenden Plätze online reservieren, aber die waren alle schon vergeben. Mir egal, hingeradelt. Mit dem neuen Hygienekonzept geht man nicht mehr einfach grüßend an der Gebäudepforte vorbei, sondern der Name wird eingetragen und man bekommt eine Nummer. Oben an der Bibliothekspforte, wo die jeweilige Besetzung nun hinter einer Plastikscheibe sitzt, wurde sonst nur der Ausweis angeschaut und der Name notiert, nun muss man den Ausweis abgeben, damit man mitzählen kann – genau wie unten –, wieviele Menschlein gerade in den Bibliotheksräumen sind.

Mein geliebter Lesesaal (von insgesamt drei) hat normalerweise 36 Plätze, jetzt hat er nur noch zwölf, ausgewiesen durch zwölf Stühle. Man muss überall einen Mundschutz tragen, außer wenn man an seinem Platz sitzt und die Nase in Bücher steckt. Ich fand das alles äußerst erträglich, habe mich aber durchaus dabei erwischt, nervös die Luft anzuhalten, als jemand hustete. Neulich habe ich im Hausfahrstuhl versucht, die ganze Fahrt nicht zu atmen und dabei festgestellt, dass unser Fahrstuhl a) eine Viertelstunde für fünf Stockwerke braucht und b) ich die Lunge eines ungeborenen Kindes besitze. Ich würde bei jeder Dschungelprüfung ertrinken, sobald man irgendwo tauchen müsste.

Ebenfalls neu: Zwischen 13 und 14 Uhr müssen alle aus der Bibliothek verschwinden, dann wird irgendwas großflächig desinfiziert und danach darf man wieder rein, muss sich aber eine neue Nummer holen. Ich hatte mir zuhause schon alle Buchsignaturen in mein Notizbuch geschrieben, das ich immer mit mir herumschleppe, wenn ich durch fünf Stockwerke Bücher irre, so dass ich gleich um Punkt 9 anfangen konnte zu arbeiten. (Wurde dann aus Gründen 9.08 Uhr. Ts.) Auch deswegen ist das Foto nicht so irre aussagekräftig, ich wollte nur meinen glücklichen Status auf Insta vermelden, aber keine Zeit verlieren, denn ich hatte ja keine Zeit, ich hatte ja nur vier Stunden BZW. NUR DREI UND ZWEIUNDFÜNFZIG MINUTEN OMG also hetzte ich durch die Säle und die Bücher … und war um 12.15 Uhr mit der Arbeit fertig. Mpf. Eigentlich toll, aber um etwas Neues anzufangen, war die Zeit zu kurz.

Also Feierabend vor Ort und Neustart am heimischen Schreibtisch. Vorher noch ein Buch in die UB zurückgebracht. Dabei festgestellt, dass mein Lieblingseingang derzeit nicht zugänglich ist. Es ist alles anders, aber so ein ganz winziges bisschen fühlte sich das in den letzten Tagen mit Fußball und ZI und Radeln mit einem Ziel wieder nach sehr viel mehr Normalität an als noch die ganze letzte Woche.

Traue mich trotzdem noch nicht in einen Biergarten, obwohl wir seit gestern dürften.

—

Der Community-Cast veranstaltete gestern ein Table Read, um Spenden zu sammeln. Das hat deutlich mehr Spaß gemacht als ich dachte. Der Testamentsvollstrecker wurde leider nicht von Walt Goggins gelesen wie in der Serie, aber der Ersatz war auch prima, denn der kannte die Story anscheinend vor dem Lesen nicht und verlor mehrfach die Fassung.

—

Schauen Sie doch mal bei Christian vorbei: In diesem Eintrag steckt eins meiner Lieblingsfotos des Herrn, der sehr viele schöne Fotos produziert, aber das hier fand ich ganz besonders schön.