Ich saß gestern im ZI und befasste mich mit der Nachkriegszeit in den unterschiedlichen Besatzungszonen. Dabei stieß ich – natürlich – auf Hans Grundigs „Den Opfern des Faschismus“, das ich schon in meiner Masterarbeit von 2017 abgebildet, aber bis vor wenigen Monaten noch nie im Original gesehen hatte. Außerdem posteten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresdens vor wenigen Tagen auf Instagram einen Kanoldt und gestern oder vorgestern das Schokoladenmädchen, weswegen ich jetzt einfach ein paar Bilder nachreiche, die ich schon im November fotografiert hatte, die aber wegen meiner Blogpause nur in den Insta-Storys zu sehen waren.

Denn im November war ich für Teil 3 meiner vierteiligen Provenienzforschungsfortbildung in Dresden. Ich reiste einen Tag vorher an, um noch in Ruhe ein paar Bilder anschauen zu können. Ich startete im Albertinum, wo ich einen neuen Digitaldruck eines alten, wichtigen Werks von Gerhard Richter sah.

Gerhard Richter: „Tante Marianne (Fotofassung zu 87“, 1965/2018, Digitaldruck auf Alu-Dibond, 100 x 115 cm

In der Sammlung ist auch noch das ebenfalls wichtige „Onkel Rudi“ als Fotofassung. Guter Text zum Werk, by the way. Geht doch. Man kann also auch über Kunst nicht-schwafelig schreiben.

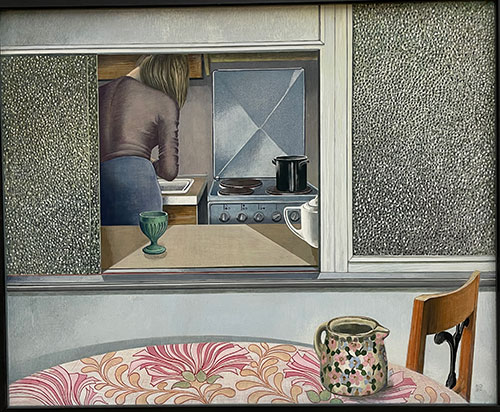

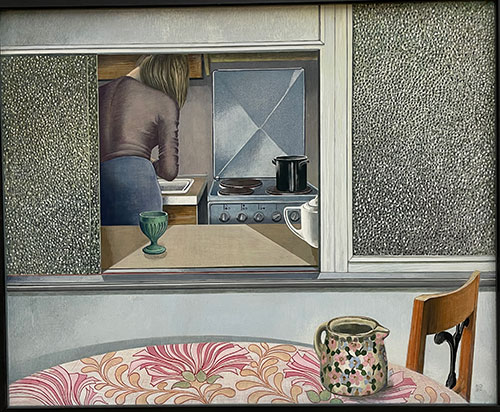

Doris Ziegler: „Esse II“, 1980, Öl auf Hartfaser.

Mit Stadtansichten und allem, was nach Neuer Sachlichkeit aussieht, kriegt man mich ja immer. Das Bild ist nicht in der Online-Collection, aber über Doris Ziegler stolperte ich gestern im ZI auch, wo ich ein Werk von ihr aus der Zeitschrift „Bildende Kunst“ abfotografierte, nur so. (Erwähnte ich jemals, wie sehr ich die Zeitschriften im ZI liebe? Nee, bestimmt noch nie.) Auf der Website von Ziegler ist „Esse II“ abgebildet, leider nicht „Eva“.

Doris Ziegler: „Bildnis Eva (aus der Bildnisfolge ‚Brigade Rosa Luxemburg‘“, 1975, Öl, 125 x 80 cm

Werner Tübke: „Gruppenbild (Zimmerbrigade Schirmer)“, 1971/72, Tempera auf Spanplatte, 148 x 148 cm.

Ich mochte an dem Werk den Rückbezug auf die Alten Meister. Der klassisch-symmetrische Bildaufbau, die in der Bewegung verharrenden Figuren, die kein Abbild sind, sondern Ideen von handwerkenden Menschen, der Faltenwurf des weißen Halstuchs, die Konzentration auf die mittlere Figur, die aus dem Bild schaut, seine Handgeste … wenn die Herren in Roben gewandet gewesen wären und im Hintergrund der Ölberg, hätte es auch gepasst.

Hans Grundig: „Den Opfern des Faschismus“, um 1947, Öl auf Hartfaserplatte, 110 x 200,3 cm

Das Werk existiert noch in einer zweiten Fassung, die sich, soweit ich weiß, im Leipziger Museum der bildenden Künste befindet. Vor dem Werk habe ich recht lange gestanden, ich hatte vergessen, wie groß es ist. Ich muss dazu nichts sagen. Auch hier: guter Text.

Totales Kontrastprogramm, einen Raum weiter:

Kurt Dornis: „Zweite Schicht“, 1986, Mischtechnik auf Möbelspanplatte, 82 x 101 cm

Hier musste ich sofort an meinen ewig langen Blogeintrag zur Frankfurter Küche denken, denn darin steht auch etwas zu Küchen in den Plattenbauten der DDR und Durchreichen. Außerdem fand ich den Bildtitel sehr gut.

Alexander Kanoldt: „Stilleben II“, 1926, Öl auf Leinwand, 105 x 65 cm

Und dann war ich endlich in der Neuen Sachlichkeit angekommen und in dem Raum, für den ich überhaupt ins Albertinum wollte. In diesem hängen nämlich zwei riesige Triptychen, einmal Otto Dix („Der Krieg“) und auf der Rückseite erneut Hans Grundig („Das Tausendjährige Reich“). Beide habe ich nicht fotografiert, aber alleine dafür lohnt sich die Reise nach Dresden. Man ist danach nicht sehr gut gelaunt, aber das kenne ich ja aus der Zeit meines Forschungsfelds. Beide Werke überwältigen zunächst durch ihre schiere Größe, aber die Details machen einen dann endgültig fertig. Ganz supi.

Nebenbei besitzt das Albertinum von Dix noch „Verwundeter (Herbst 1916, Bapaume)“, das man nicht mehr vergessen kann, wenn man es einmal gesehen hat.

Nach den Triptychen habe ich einfach nur noch geguckt und mir nicht mehr viel Kopf gemacht. Daher als Rausschmeißer ein paar Werke, die mir einfach gefallen haben.

Curt Querner: „Selbstbildnis mit Mütze“, 1931, Öl auf Leinwand, 64 x 55 cm

Oskar Zwintscher: „Bildnis einer Dame mit Zigarette“, 1904, Öl auf Leinwand, 82 x 68 cm

Vor dem Werk standen wir auch im Provenienzkurs länger, um uns anzuhören, wie das Werk ins Museum gekommen ist. Es ist viel toller als auf meinem blöden Foto. Ernsthaft, fahrt nach Dresden!

Jean-Étienne Liotard: „Das Schokoladenmädchen“, um 1744, Pastell auf Pergament, 82,5 x 52,5 cm

Das hängt natürlich nicht im Albertinum, sondern in der Gemäldegalerie Alte Meister, durch die ich nach dem Albertinum streifte. Ich sagte auch Herrn Raffael guten Tag, fotografierte dort aber nicht mehr so viel, sondern wanderte einfach durch die renovierten Räume, die ich in dieser Schönheit noch nicht kannte. Der letzte Dresden-Besuch war wirklich lange her. Aber der nächste wird bald kommen, das war wirklich schön dort.