Im Lenbachhaus wurde vor Kurzem die Ausstellung „Kunst und Leben 1918 bis 1955“ eröffnet, ich sah sie am vergangenen Donnerstag. Freitag und Samstag war ich dann in Bamberg auf einer Tagung zum Maler Fritz Bayerlein (1872–1955) und hielt einen kurzen Vortrag zu Protzen bzw. dem Thema Autobahnmalerei. Und noch eine dritte Ebene für diesen Eintrag: In der Pinakothek der Moderne wurde die Sammlung umgehängt (Mix & Match) und kontrastiert nun eher anstatt brav chronologisch Dinge abzuarbeiten.

Ein Werk entzündet gerade die Leserbriefspalten oder alte Männer wie Georg „Frauen können nicht so gut malen“ Baselitz, dem ich seit dieser Bemerkung nicht mehr so richtig zuhöre. Inmitten von Werken moderner Künstler zeigt die Pinakothek weiterhin das Gemälde „Die vier Elemente“ (vor 1937) von Adolf Ziegler, das tausendfach auf Postkarten zur NS-Zeit Verbreitung fand und im sogenannten „Führerbau“ in München im Kaminzimmer hing. Baselitz fordert die Abhängung und unterstellt der Pinakothek eine „ns-propagandistische Wirkung“ durch die Hängung (Zitat aus dem SZ-Artikel, hier über archive zu lesen).

In Bamberg wurden vier großformatige Gemälde vom überzeugten Nationalsozialisten Bayerlein nach jahrzehntelanger Diskussion endlich aus dem Rats- und Trauungssaal der Stadt abgehängt. Hier möchten diverse Leserbriefschreiber*innen, dass die Werke wieder aufgehängt werden, in München sollen andere Werke aber abgehängt werden. Und auch dem Lenbachhaus wird von einigen Besuchern und Besucherinnen der Ausstellung zugetragen, dass die Hängung von NS-Tätern und -Opfern nebeneinander nicht angemessen sei. Wie denn nun?

Die drei Schauplätze machen den schwierigen Umgang mit sogenannter NS-Kunst gut deutlich. Bayerleins Landschaften mögen zunächst einfach nur heimelig sein, aber die Abbildung einer stillenden Mutter und eines Mannes, der seine Sense schärft, im Bild „Arbeit, Heimat, Familienglück und Fruchtbarkeit“, 1944 aufgehängt, weist dann doch auf staatlich sanktionierte Geschlechterentwürfe bzw. ihre Darstellung in der Kunst hin, und ob das noch zeitgemäß ist, darf bezweifelt werden, vor allem wenn der Maler überzeuger Nazi und Antisemit war wie Bayerlein. Es ist fast peinlich, dass erst 30 Jahre darüber diskutiert werden musste und es einen Aufsatz eines Historikers brauchte (ist im Wiki-Artikel aufgeführt), der Bayerleins Lebensaufzeichnungen im Stadtarchiv Bamberg transkribierte und dabei Dinge zitierte wie „Dann folgte die sogenannte Entnazifizierung, für die ich 7000 M zahlen mußte, aber trotzdem kein Demokrat wurde. Man kann seine Gesinnung nicht von heute auf morgen wechseln wie ein Hemd.“

Dass ein Werk von Ziegler in der Pinakothek hängt, ist jetzt auch nicht gerade neu. 2016 wurde der Saal 13 komplett mit Bildern aus der NS-Zeit gestaltet, was damals eine kleine Revolution war: Die Pinakothek der Moderne war das erste Kunstmuseum in Deutschland, das derartige Werke als Teil der Dauerausstellung präsentierte. 2018 wurde der Saal umgestaltet, nun hingen nur noch zwei Werke von Ziegler und ja, genau, Carl Theodor Protzen im Saal und wurden als „NS-Kunst“ präsentiert. Schon damals gab es Diskussionen, aber die Bilder blieben hängen. 2020 wurde zumindest Protzens „Donaubrücke bei Leipheim“ (1936) entfernt, bei Ziegler bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, auch er verschwand wieder im Depot oder war, wie seit Jahren, auf Sonderausstellungen unterwegs.

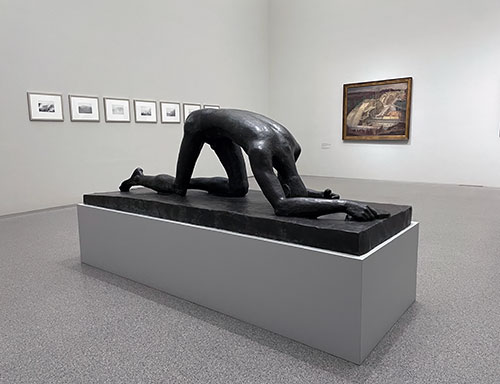

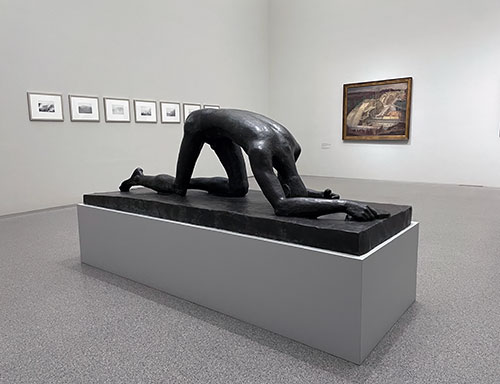

Seit Kurzem hängt nun die neue Sammlungspräsentation, wo die Räume nach Themen oder Überbegriffen geordnet sind und nicht mehr nach Stilen oder Epochen. Ziegler hängt im Saal mit dem in meinen Augen unglücklichen Titel „Panoptikum“ – unglücklich, denn neben ihm hängen und stehen unter anderem zwei Werke von Picasso, Henrik Olesen, der sich mit Theorien von Magnus Hirschfeld befasst, sowie eine große Skulptur von Otto Freundlich, dem Künstler, dessen Werk „Großer Kopf“ in bewusst verzerrter Perspektive fotografiert das Titelbild der Feme-Ausstellung „Entartete Kunst“, München 1937, zierte. Freundlich wurde 1943 im Konzentrationslager ermordet. Ich habe noch keine finale Meinung zu diesem Raum, aber gerade der Kontrast mit Freundlich tut schon weh. Die hohe, massige, tiefschwarze Skulptur kann den zarten nackten Damen von Ziegler sehr souverän Kontra geben, aber ich hadere trotzdem. (Die Pinakothek hat über die Kontroverse gebloggt.)

Ich war gestern zum ersten Mal in der Neuhängung und lungerte recht lange beim Ziegler rum, einfach um zu schauen, wie Menschen darauf reagieren; bei einigen hörte ich nur zu, was sie so sagten, zwei Frauen sprach ich einfach mal an. Die meisten waren eher verständnislos, warum dieses Werk nun so ein Skandal sei, es sei doch eher langweilig, und wenn sie nicht in der „Süddeutschen“ was über Baselitz gelesen hätten, wären sie vermutlich daran vorbeigegangen. Die beiden Damen unterhielten sich recht lange mit mir; sie meinten, die Infos, die ich ihnen noch zum Werk gegeben hätte – hing im Führerbau, war als Wandteppich 1937 im Deutschen Pavillon auf der Weltausstellung – hätten sie gerne im Wandtext gelesen. Dort wird das Werk zwar deutlich als systemkonforme Kunst des NS positioniert, aber es wird nicht ganz klar, warum nun ausgerechnet dieses Bild und nicht eins der anderen, ich meine mich zu erinnern, knapp 900 Bilder aus ehemaligem Staatsbesitz im Depot hier hängt.

Womit ich gestern auch haderte, war ein launiger älterer Herr, der seiner vielköpfigen Familie oder Freundesschar den Picasso präsentierte mit den unsterblichen Worten: „Man sagt ja auch, lieber vom Leben gezeichnet als vom Picasso gemalt, jaha, Panoptikum, das trifft’s, haha.“

Ich ging dann dringend weiter, sah meine geliebten Grossbergs, vermisste Herrn Lachnit und überhaupt die gesamte Neue Sachlichkeit, sah dann in einer Raumflucht den von mir verehrten „Gestürzten“ von Lehmbruck – und dahinter Protzens „Donaubrücke“. Das wusste ich nicht, dass die wieder hängt, und meine erste Reaktion war, das muss ich leider zugeben: „Diese verdammte Autobahn IN EINEM RAUM MIT LEHMBRUCK!“

Lehmbrucks „Kniende“ wurde 1937 auf der Schau „Entartete Kunst“ verhöhnt und stand 1955 auf der ersten documenta recht zentral, quasi als winzige Wiedergutmachung. Protzens Gemälde wird übrigens im Wandtext nicht so exorbinant als NS-Kunst ausgewiesen, da steht im Kleingedruckten nur was von „ehemaligem NS-Besitz“, aber das war’s. Neben ihm hängt noch eine Landschaft von Radziwill, passt wunderbar, aber was der Raumtitel „Continuous Fire Polar Circle“, in dem ein Komma nach „Fire“ fehlt und der sich auf das gleichnamige Werk von Lewis Baltz im Raum bezieht, mit Lehmbruck oder Protzen zu tun hat, weiß ich nicht. Die wenigen anderen Besucher*innen anscheinend auch nicht; wo bei Ziegler eigentlich immer wer stand und sprach oder mindestens ein Handyfoto machte, gingen am Protzen die meisten einfach vorbei, da wunderte sich niemand, auch Herr Baselitz vermutlich nicht, dass da ein ausgemachtes NS-Propagandabild hängt.

Ich finde es im Prinzip in Ordnung, dass diese Werke hängen, denn ein Museum ist etwas anderes als ein Trauungszimmer oder gar ein Ratssaal eines demokratischen Staates, wo wirklich, wirklich kein Nazischeiß hängen sollte. Ich muss aber auch zugeben, dass die Kombinationen etwas schmerzhaft sind. Wobei, und mit dem Gedanken bin ich immer noch nicht fertig: Vielleicht sorgen genau diese Schmerzen dafür, dass die Werke wahrgenommen werden und man endlich über sie spricht. Es bringt niemanden weiter, die NS-konforme Kunst weiter in Depots vergammeln zu lassen. Sie gehört leider zur deutschen Kunstgeschichte, also gehört sie auch in ein Museum. Aber vielleicht braucht es da noch größere Tafeln, noch mehr Erklärungen, noch mehr Einordnungen? Ich weiß es selbst nicht.

In der Ausstellung „Kunst und Leben 1918 bis 1955“ hat mich die Hängung ähnlich überrascht wie die Neuhängung in der Pinakothek: Auch sie ist nicht chronologisch oder sortiert brav in Nazikunst und Nicht-Nazikunst – was bei den vielen, teilweise ambivalenten Biografien auch schwierig geworden wäre –, sondern hängt ernsthaft alphabetisch. Das hat mich zwei Minuten lang sehr irritiert, weil man eben nicht mal nach Zusammenhängen suchen konnte wie in der Pinakothek mit der thematischen Hängung (oder ihrem Versuch). Nein, man stolpert kreuz und quer durch Jahrzehnte, Nationen, Stile und Biografien – aber nach diesen zwei irritierenden Minuten passt das komischerweise. Eben weil die erste Hälfte des Jahrhunderts ein einziges Chaos war, in dem vielleicht das Alphabet eine der wenigen Konstanten blieb. Beim Tippen dachte ich allerdings an die Buchstabiertafel, bei der die Nationalsozialisten aus „David“ „Dora“ und aus „Samuel“ „Siegfried“ machten. Ziehe hiermit das Alphabet als Konstante auch zurück.

Trotzdem fand ich die Ausstellung gelungen, eben weil sie zunächst so willkürlich wirkte. Man war schlicht gezwungen, die Texte zur Biografie zu lesen, um zu verstehen, wen und was man da vor sich hat. Man traf auf bekannte Namen (auch hier sind Otto Freundlich und Franz Radziwill zu sehen), aber eben auch auf viele eher Unbekannte (Protzen). Den Katalogtext zu ihm und seiner Frau Henny Protzen-Kundmüller durfte ich schreiben, und direkt nach dem Ausstellungsbesuch bzw. nachdem ich den Katalog nach Hause trug, erweitere ich meinen Wiki-Eintrag zu Henny noch um ein paar Details; die hatte ich bewusst dort noch nicht veröffentlicht, damit es nicht so aussieht, als hätte ich für den Katalog aus der Wikipedia abgeschrieben. Es ist kompliziert.

Auch hier sind, wie in der Pinakothek, Werke von NS-Tätern neben denen von NS-Opfern zu sehen, was ähnlich schmerzhaft ist wie Freundlich und Ziegler in direkter Nachbarschaft. Ich persönlich fand den Kontrast hier nicht so anstrengend oder moralisch problematisch wie in der Pinakothek, weil alleine der Zeitrahmen der Ausstellung einen schon ahnen lässt, auf was man trifft. Ich kann aber auch hier absolut nachvollziehen, wenn Besucher*innen es unangemessen finden, diese Werke auf gleicher Augenhöhe und ohne Wertung nebeneinander zu zeigen. Aber auch hier gilt: Es öffnet den Raum für Diskussionen. Wir können über diese Kunst und diese Künstler*innen nur angemessen sprechen, wenn die Werke zu sehen sind. Ich glaube, die Diskussion ist eher im Lenbachhaus möglich, auch weil dort ein Glossar ausliegt, das NS-Terminologie erklärt und Hintergründe zur Kunststadt München aufzeigt. Man erspart sich damit schlicht 1000 Zeilen Text neben jedem Bild, aber wer will, kann sich durchaus gründlich mit dem ganzen Komplex befassen. Das sprach auch ein älteres Ehepaar an, dem ich ein bisschen durch die Ausstellung gefolgt bin. Die Dame meinte: „Ich finde die Ausstellung gut – man versteht die Geschichte.“ Ein großes und in meinen Augen korrektes Lob: Die vielen Biografien machen sehr deutlich, dass es eben kein Schwarzweiß gibt, sondern ein fast unübersichtliches Grau an Lebensläufen und politischen Einstellungen.

Auf der Bayerlein-Tagung waren übrigens auch nicht alle einer Meinung, auch hier gab es deutliche Ablehnung der Hängung in der Pinakothek wie auch Zustimmung. Es sind sich also nicht einmal die Fachleute einig darüber, wie genau man diese Kunst jetzt präsentiert oder in welchen Werken oder Hängungen. Wir werden wohl noch länger darüber reden.