Leseliste 2022

Wie schon im letzten Jahr: Bücher, die ich euch empfehlen möchte, haben einen Stern (kann man gut machen) oder zwei Sterne (tollstens). Über manche habe ich kurz innerhalb von Tagebucheinträgen gebloggt, bei Interesse selbst googeln oder die hübsche Suchfunktion hier links nutzen.

1. Stephan Kühl: Ganz normale Organisationen. Zur Soziologie des Holocaust **

Ich habe viele Vorurteile über Taten von Einzelnen und Gruppen revidieren können. Andere leider nicht. Auf jeden Fall sehr viel gelernt und das alles in einem sehr lesbar geschriebenen Buch.

2. Jane Gardam: Old Filth *

3. James Clear: Atomic Habits als Hörbuch.

Da ich mir nie was notieren konnte, weiß ich nicht mehr genau, wie ich es fand. Ich glaube, ganz okay.

4. Stephan Malinowski: Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration **

Eins der besten Sachbücher in diesem Jahr.

5. Jane Gardam: The Man in the Wooden Hat *

6. Kazuo Ishiguro: Klara and the Sun **

7. Michael Wildt: Zerborstene Zeit *

8. Kurt Krömer: Du darfst nicht alles glauben, was du denkst (Hörbuch) **

9. Sibylle Berg: Der Mann schläft

10. Andreas Kossert: Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945 **

Sehr viel gelernt, sehr faktenreich auf erstaunlich wenig Raum. Große Empfehlung, auch von anderen. Es wird mir allerdings auch immer als das Buch in Erinnerung bleiben, das ich auf dem Rücksitz vom mütterlichen Auto las, als Mama im Heim bei Papa war, weil wir nie zu zweit reindurften.

11. Marion Gräfin Dönhoff: Namen die keiner mehr nennt. Ostpreußen – Menschen und Geschichte *

12. Peter Walther: Hans Fallada. Die Biografie **

13. Hanna Engelmeier: Trost. Vier Übungen **

14. Frank Engehausen (Hrsg.): Hans Thoma (1839–1924). Zur Rezeption des badischen Künstlers im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit *

15. Jörg Osterloh: „Ausschaltung der Juden und des jüdischen Geistes.“ Nationalsozialistische Kulturpolitik 1920–1945 **

Wer vom Thema Kunst im NS noch keine Ahnung hat, kann dieses Buch gerne als Einstieg lesen. Es steckt voller Literaturhinweise für weitere Detailstudien.

16. Meg Wolitzer: The Interestings *

17. Per Petterson (Ina Kronenberger, Übers.): Ich verfluche den Fluss der Zeit *

18. Delia Owens: Where the Crawdads Sing

19. Karen Duve: Sisi

Sehr genervt gewesen.

20. Sayaka Murata (Ursula Gräfe, Übers.): Zeremonie des Lebens **

21. Anne Stern: Die Frauen vom Karlsplatz: Vera

Um Gottes willen, bloß nicht lesen.

22. Flix: Das Humboldt-Tier **

23. John Williams: Butcher’s Crossing *

24. Sayaka Murata (Ursula Gräfe, Übers.): Die Ladenhüterin **

25. Cheon Myeong-kwan (Kyunghee Park, Matthias Augustin, Übers.): Der Wal *

26. Gabrielle Zevin: Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow **

An einem Abend, einer Nacht und einem (sehr müden) Tag durchgelesen. Große Empfehlung.

27. Sharyn McCrumb: The Songcatcher*

28. Elizabeth Keating: The Essential Questions. Interview Your Family to Uncover Stories and Bridge Generations *

Bisschen viel Weißraum im Buch, das hätte auch ein schönes Seminar-Handout sein können. Trotzdem lesenswert.

29. Regina Scheer: Machandel **

Das war zum Jahresende nochmal ein richtig gutes Buch. Mit „Tomorrow“ und „Der Ladenhüterin“ mein Liebling von 2022.

Abgebrochen:

– Musils Mann ohne Eigenschaften, zum dritten Mal. Weiter gekommen als je zuvor (148 Seiten), aber ach, es will sich mir nicht erschließen.

– Dieter Forte: Auf der anderen Seite der Welt

Nach 100 Seiten und immer noch keiner weiblichen Figur war ich ein bisschen genervt, und auch beim Querlesen der weiteren 200 (?) Seiten fiel mir nicht wirklich was auf. Kommt nochmal ins Regal, gucke ich altersmilde erneut rein.

– Hannah Gadsby: Ten Steps to Nanette.

Ich hätte vermutlich Sterne verteilt, wenn ich es zuende gehört hätte. Ich wollte aber nichts mehr hören, sondern lesen, obwohl ich es sehr geschätzt habe, dass Gadsby selbst las. Mein Bücherstapel ist allerdings noch zu hoch für Neukäufe. Außer für die günsten 3-Euro-Dinger in der Grabbelkiste vor dem Antiquariat in der Türkenstraße, an dem ich verdächtig oft vorbeilaufe.

Dienstag, 27. Dezember 2022 – Hm, was?

Ich war den ganzen Tag der Meinung, es müsste mindestens Donnerstag sein, ich bin durcheinander.

—

Dinge fürs Silvesterkochen besorgt, dabei erstmals Mikado angetestet. Ich werde Samstag nur Dinge aus dem Kochbuch von Tohru Nakamura basteln – das ist schon das richtige Wort, ich weiß noch nicht, ob ich es „kochen“ nennen kann, es ist alles eher im Wald der Rezepte rumstolpern und auf ein verzehrbares Endergebnis hoffen. Daher dachte ich, ein Laden, der sich auf japanische Feinkost spezialisiert hat und nicht nur ein Asien-Sammelsurium ist wie meine üblichen Adressen, wäre eine gute Idee. Ich scheiterte dann aber leider an den Auszeichnungen am Regal.

Ich suchte zum Beispiel eine bestimmte Sojasauce, von der ich mir den Namen notiert hatte. (Und erst beim nachträglichen Googeln fiel mir auf, dass das vorher schlau gewesen wäre, dann hätte ich nämlich nach der Packung Ausschau halten können.) Auf den Artikeln selbst konnte ich natürlich nichts lesen, aber meist steht an den Regalschildchen ja ein bisschen genauer, was da vor mir ist. Hier stand aber meist nur eine Oberbezeichnung, nämlich „Shoyu“, was eventuell Soja(sauce) heißen könnte, aber kein Firmenname und auch nicht, ob es nun helle oder dunkle Sauce war. Ich kaufte nach Etiketthübschheit, Sojasauce geht hier ja ziemlich schnell weg, weil ich es in fast jedes Essen kippe.

Beim Punkt „Sake“ hätte ich nicht mal gewusst, nach was ich gucken soll; ich kam mir vor wie eine Antialkoholikerin vor dem ersten Weinregal ihres Lebens. Ich habe keine Ahnung von Sake, daher ließ ich den einfach weg, weil ich noch vermutlich eher miesen aus dem Edeka zuhause habe. Erst googeln, dann nochmal hingehen.

Immerhin: endlich mal Yuzusaft gefunden und genau die Algen, die ich wollte. Außerdem wie immer in jedem Asiamarkt eine Riesenpackung Tiefkühl-Edamame mitgenommen und einen Berg Tofu, wenn man schon mal da ist. Auch wie immer in jedem Asiamarkt den vielen wunderschönen Schüsselchen und Stäbchen widerstanden.

—

Auf YouTube gibt es viel mehr Folgen vom „Sandmännchen für Erwachsene“ als ich geahnt hatte! Hier steht eine möglicherweise komplette Playlist mit 62 Folgen. Und hier eine schöne Folge zum Anfixen.

—

Art at Capitol honors 140 enslavers and 13 Confederates. Who are they?

Wieder was gelernt: „Nearly one-third of the artworks in the Capitol depict enslavers or Confederates.“ Der Artikel stamm von Gillian Brockell, und ich habe eine bestimmte Dame retrötet, die diesen Link postete, aber ich finde sie über die Suche nicht mehr, weil ich zwar ihren richtigen Namen kenne, aber ihren neuen Handle noch nicht, der ist nämlich anders als bei Twitter. Es bleibt etwas kompliziert beim Mammut.

—

Wie ein Verein seine NS-Zeit aufarbeitet

Immer diese Funde, die tausend Jahre nach dem tausendjährigen Reich noch auftauchen. Als ob da vorher nie jemand nach geguckt hätte. Oh wait.

„Zu Beginn der Nazi-Herrschaft 1933 haben viele Fußballvereine jüdische Mitglieder ausgeschlossen. Mit der Aufarbeitung ihrer Geschichte tun sich viele Clubs bis heute schwer, was auch an der oft mangelnden Datenlage liegt. Der 1. FC Nürnberg beleuchtet nun die NS-Zeit des Vereins und ihrer damals ausgeschlossenen jüdischen Mitglieder. Möglich machte das ein sensationeller Fund.

Im Januar 2021 entdeckte der Hausmeister des 1. FC Nürnberg in einem vergessenen Keller des Vereins 15 verstaubte Kisten mit der kompletten Mitgliederkartei des Clubs von 1928 bis 1955. Insgesamt 12.000 Karteikarten – ein echter Schatz. Denn von allen Fußballvereinen der Ersten und Zweiten Bundesliga war bisher nur Hertha BSC im Besitz einer kompletten Mitgliederkartei. Engagierte Hertha-Fans nutzen unter anderem diese Daten, um die Lebenswege des jüdischen Vereinsarztes Hermann Horwitz oder des Vereinsmitglieds Eljasz Kaszke, der im KZ Sachsenhausen ermordet wurde, nachzuzeichnen.“

—

Africa’s biggest photography library opens in Ghana

„The largest photography library in Africa has opened in Ghana’s capital, Accra, showcasing the work of the continent and diaspora’s forgotten, established and emerging talent.

Founded by Ghanaian photographer and film-maker Paul Ninson, the Dikan Center houses more than 30,000 books he has collected. The first of its kind in Ghana, a photo studio and classrooms provide space for workshops while a fellowship programme is aimed at African documentarians and visual artists. An exhibition space will host regular shows.“

—

Freitag bis Montag, 23. bis 26. Dezember 2022 – Weihnachten

Ein Ersatz-ICE machte aus unseren schönen Großraumtickets im Ruhebereich Abteiltickets, immerhin auch dort für leise Gäste. Im vollbesetzten Abteil war es zwar etwas eng, weil wir sehr viel Zeug dabei hatten (Champagnerflaschen, Brantnerbrote), aber immerhin ruhig und freundlich. Dazu trugen auch die Durchsagen des Zugpersonals bei, die ich als wirklich zugewandt und aufmerksam empfand. Auch den Appell, pfleglich miteinander umzugehen: „Wir sind gut ausgebucht; bitte schauen Sie sich um, ob es jemanden gibt, der einen Platz benötigt und bieten Sie ihn selbständig an. Ich vertraue auf Ihr gutes Urteilsvermögen.“ (Aus dem Gedächtnis zitiert.)

Wir kamen fünf Minuten vor der geplanten Zeit in Hannover an und selbst die S-Bahn fuhr mal pünktlich, das ist seit dem Betreiberwechsel im vergangenen (?) Jahr nicht mehr ganz so selbstverständlich. Aber wir mussten mit dem ganzen Geraffel zwei Minuten vor Ankunft des Zugs noch das Gleis wechseln. Nun ja. Im Vergleich zu dem, was ich auf Mastodon über Zugfahrten zu Weihnachten las, hatten wir anscheinend Glück. Ich kam einigermaßen entspannt in Hannover und äußerst entspannt wieder in München an. Auf der Rückfahrt gab es auch die auf der Hinfahrt sehr vermisste Lieblingsgast-Schokolade, die ich doch immer als Mittagessen einplane.

Am 23. gab’s heißgeräuchterten Lachs und einen schönen Rosé, was F. beides ebenfalls noch im Gepäck hatte (ich sag ja, viel Geraffel). Ich deckte im Esszimmer die Goldrandteller ein und zündete eine Kerze an, weil ich weiß, dass das Mütterchen sich freut, nicht in der Küche zu sitzen und sich vor allem an einen gedeckten Tisch setzen zu können.

Am Heiligabend gab’s das übliche Low-maintenance-Essen, nämlich Raclette. Schwester und Schwager waren zu Gast und brachten Geschenke, wir ebenfalls, großes Auspacken, Freude, ein paar Kurze zum Verdauen, dann besinnliches Baumgucken und den Wachskerzen dabei zuschauen, wie sie runterbrennen, neben den elektrischen, die hoffentlich nie runterbrennen.

Ich hatte am Vormittag den Baum geschmückt; normalerweise nehme ich dafür nur die vielen roten Kugeln und die wenigen goldenen und lasse den meist üppigen grünen Riesenbaum (im Vergleich zu meinem städtischen Miniding) so wie er ist.

Dieses Mal sah ich in den vielen Kistchen und Kästchen mit Schmuck goldene Walnüsse. Papa hatte vor Jahren mal die Schalen von Walnüssen, die er so schön geknackt bekommen hatte, dass die Hälften heile blieben, wieder zusammengeklebt und mit Goldlack besprüht. Die mussten jetzt natürlich an den Baum. Wir sprachen über Papas Eigenheiten, auch dass er der einzige war, der die komisch violettroten Kugeln mochte, die überhaupt nicht zu allen anderen roten passen. Die hatte ich jetzt mal weggelassen, in den letzten Jahren hatte ich sie immer aufgehängt. Außerdem im Baum: gläserne Glocken, rote Herzen und Sterne sowie goldene Engel.

Am ersten Feiertag luden Schwester und Schwager an den Tisch, es gab eine tagelang in Salzlake mürbe gebeizte Pute mit Rotkohl und Knödeln. Wie schon im letzten Jahr ganz hervorragend.

Meine Schwester hat sogenannte Tropfkugeln, die jedes Jahr unter den Wachskerzen hängen und immer weiter volltropfen dürfen. Außerdem tragen ihre Mainzelmännchen wieder ihr Weihnachtsoutfit.

Ich verlor im Doppelkopf haushoch, aber das ist ja nichts Neues. Dafür konnte ich mich über die Grobi-Puppe vom Schwager stundenlang freuen, die ich bisher einfach nur als Stofftier wahrgenommen hatte, aber man kann in den Kopf und die Plüschhände menschliche Hände stecken. Erstmal Blödsinn damit gemacht.

Der Steinmetz hatte es noch vor Weihnachten geschafft, die Stele auf Papas Urnengrab zu setzen. Er hat auch schon einen Nachbarn bekommen und liegt nicht mehr alleine in seiner Ecke des Friedhofs. Wir legten rote Rosen auf den Stein, Omi, Oma und Opa bekamen rosafarbene.

Die Stimmung war ruhig und gelöst. Ich hatte ein bisschen Angst vor viel Traurigkeit gehabt, aber die war im letzten Jahr deutlich spürbarer gewesen. Papa ist im August 2021 ins Heim gekommen, er war also im letzten Jahr auch schon nicht mehr direkt bei der Familienfeier dabei. Wegen der Corona-Vorschriften durften wir auch nur einzeln zu ihm. Er war geistig aber noch halbwegs fit, der Einbruch kam Anfang Mai, zu seinem Geburtstag hat er mich, glaube ich, schon nicht mehr wirklich wahrgenommen. Aber am Heiligabend 2021 konnte ich noch mit ihm sprechen und ich habe ihn gefilmt; er erkannte sich und mich auf dem Handy im Selfiemodus und streckte uns die Zunge heraus. Ich bin heute noch froh über meine Idee, im Januar einen Videokurs zu machen, weswegen ich im Dezember mal die Videofunktion des Handys antesten wollte. Nur deswegen habe ich noch bewegte Bilder von ihm, an die ich in diesem Jahr sehr oft gedacht habe.

„In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde; damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen.

Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazaret in Galiläa hinauf nach Betlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Betlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe; denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen.

In der Umgebung von Betlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: „Ihr braucht euch nicht zu fürchten! Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden; es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen: Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe.“ Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres; sie priesen Gott und riefen: „Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht.“

—

Ich wünsche euch allen ein friedliches, fröhliches, besinnliches, schönes, gesegnetes Weihnachtsfest. Danke fürs Lesen.

Donnerstag, 22. Dezember 2022 – Einpacken

Erst Geschenke, dann den Koffer.

In der Unibibliothek ein paar Bücher abgeholt, dabei leider gemerkt, dass ich die Maske aus meiner Jackentasche unterwegs verloren hatte. Dann gemerkt, dass ich im Rucksack keine Ersatzmaske hatte, was zum Teufel. Ich habe doch immer Ersatzmasken im Rucksack! Mpf.

Kurzatmig Bücher verbucht, aber dann doch noch länger in der Ausleihhalle geblieben, weil mich die derzeitige Ausstellung zu Karl Jakob Hirsch interessierte (wie mich immer Ausstellungen in der Ausleihhalle interessieren). Gezeigt wurde unter anderem ein Tagebuchausschnitt von ihm, über den ich seit gestern nachdenke. Er schrieb am 2. Februar 1946: „Selbst das Wortlose zwischen zwei Menschen kann nur in der Muttersprache verstanden werden.“ Aus seiner Position des emigrierten Schriftstellers, der zwangsweise auf diese Muttersprache verzichten musste, kann ich den Satz verstehen. Ich hoffe aber sehr, dass sich das in unserer heutigen, globalisierteren Zeit geändert hat. In einer Vitrine lag auch ein US-Zeitungsartikel auf Deutsch von ihm (Anfang 40er Jahre, wenn ich mir das richtig gemerkt habe), in dem er zum Boykott des Boykotts der deutschen Sprache aufrief. Finde ich leider nicht online.

Seit knapp drei Jahren erstmals wieder ohne Maske in ein öffentliches Verkehrsmittel gestiegen, weil der Rucksack voller schwerer Bücher war, die ich wirklich nicht zu Fuß nach Hause tragen wollte. Ich hoffe, ich habe mir auf den letzten Metern vor Weihnachten und dem Treffen mit meiner über 80-jährigen Mutter nicht noch Quatsch eingefangen. Den Rest des Tages latent komisch gelaunt in den Seilen gehangen.

Konfierter Lauch mit Linsen, Zitrone und Sahne

Dieses Rezept von Ottolenghi aus der NYT wollte ich schon länger verbloggen, weil es so simpel daherkommt, aber trotzdem viel Spaß macht. Ihr müsstet das Original lesen können, denn als NYT-Cooking-Abonnentin kann ich zehn Rezepte verschenken aka verbloggen, ohne dass der Link hinter der Paywall landet.

Die Angaben sind für vier Personen, ich habe das nur für mich alleine gemacht und Kartoffeln dazugeworfen, deswegen ist auf dem Bild so eine üppige Portion. Die ich aber auch nicht geschafft habe.

Den Ofen auf 180° C vorheizen. Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass Vorheizen Verschwendung und sinnlos ist, aber ich kann mich von dieser Tätigkeit noch nicht verabschieden.

1 kg Lauch (ca. 5 Stangen) waschen und das Weiße sowie Hellgrüne in circa 2 cm dicke Scheiben schneiden; da sollten ca. 600 g bei rauskommen. Schon bei diesem Schritt habe ich etwas geändert, denn Lauch, gerade der aus dem Bioladen, bringt immer Sand und Dreck mit. Also habe ich die Stangen wie gewohnt halbiert und dann lagenweise abgespült. Daher gibt’s bei mir keine schönen Ringe, sondern Halbkreise. Haben auch geschmeckt.

Den Lauch in eine Auflaufform oder ein tiefes Backblech umsiedeln, zusammen mit

10 Knoblauchzehen, geschält und einen Hauch angedrückt,

10 Zweigen Thymian,

1 TL Salz und

einer ordentlichen Prise schwarzem Pfeffer. Das Ganze mit

200 ml Olivenöl begießen, um alles zu konfieren.

Der Lauch muss nicht komplett bedeckt sein, aber er sollte schon ordentlich Öl abbekommen. Die Auflaufform mit Alufolie verschließen und alles für 35 Minuten im Ofen backen. Nach dieser Zeit die Folie abnehmen (Vorsicht, Dampf), alles vorsichtig umrühren und nochmal 35 Minuten backen, bis der Lauch weich geworden ist. Ich habe die Zeit etwas verkürzt, ich mag noch ein bisschen was zum Kauen.

Während der Lauch konfiert,

150 g Puy-Linsen waschen und in Wasser weich kochen, das dauert so 20 Minuten. Abgießen und beiseite stellen

Wenn der Lauch den Biss hat, den ihr haben wollt, ca. 100 g (ein Sechstel eurer Gesamtmenge) abnehmen und in einen Zerkleinerer (Food Processor) geben. 5 der konfierten Knoblauchzehen ebenfalls dazugeben.

Laut Rezept sollen nun Linsen und der Restlauch gemeinsam bei 200 Grad nochmal 15 Minuten backen, das habe ich mir gespart. Mag an meiner kleineren Portion gelegen haben, aber ich wüsste nicht, warum weicher Lauch und weiche Linsen nochmal in den Ofen müssen.

In den Food Processor zu Lauch und Knoblauch nun noch

100 ml Sahne,

2 TL Dijonsenf (laut Rezept 2 1/4),

1 EL Zitronensaft und

1 dicke Prise Salz geben. Alles durchpürieren, bis eine dickliche Creme entstanden ist.

Die Thymianzweige aus der Auflaufform fischen, Lauch und Linsen mit

4 EL Zitronensaft,

3 EL Dill,

3 EL Petersilie und

3 EL Estragon, alle Kräuter grob gehackt, mischen. Mit der Lauchcreme servieren.

Wie oben erwähnt, gab’s bei mir noch Kartoffeln dazu, die ich mit dem Lauch konfiert hatte, weil nicht genug Lauch im Haus war. Ich hatte auch nicht alle Kräuter und in meiner Sauce war Tahini statt Sahne, aber beim nächsten Mal mache ich alles brav nach Rezept. Jetzt fällt mir auch wieder ein, warum ich das Rezept noch nicht verbloggt hatte, obwohl das Foto bereits am 1. November entstanden ist: eben weil ich so viel geändert hatte. Aber auch das war schon sehr gut und jetzt muss ich nicht mehr in der NYT-App nach dem Rezept suchen, sondern kann im eigenen Blog nachschauen.

Ein dreifaches Dankeschön …

… an Sonja, die mir gleich mehrere Bücher zu Weihnachten schenkte. (YAY!)

„Zugang verwehrt“ von Francis Seeck wurde auf Mastodon empfohlen, möglicherweise von der Autorin selbst.

„Machandel“ von Regina Scheer landete auf meiner Liste, als ich einen Artikel über Schriftstellerinnen aus der DDR las bzw. genauer gesagt, die Rezension von Hanna Engelmeier zum Buch „Drei Frauen träumten vom Sozialismus“ von Caroline Würfel. Die Rezensentin verlinkte es ebenfalls auf Mastodon. Jedes soziale Netzwerk ist ein einziger Honigtopf zum Bücherkaufen! Haltet euch fern davon!

Und Han Kangs „Die Vegetarierin“ (Ky-Hiang Lee, Übers.) ist mal wieder ein Ausflug zu den asiatischen Schriftstellerinnen, die mir derzeit so gut gefallen.

Drei Bücher von Frauen, sehr gut. Auch das Thema hatten wir gestern erst auf … ihr ahnt es … Mastodon („My white male bookshelf“, deutscher Text mit englischer Überschrift, gerne mal rüberklicken, via Susanne Wosnitzka). Ich fühle mich inzwischen dort wirklich heimisch. Ich folge gefühlt zwanzig Bibliotheken und den üblichen schlauen Menschen, und es ist deutlich ruhiger als auf der „bird site“, wie beim Mammut alle zu Twitter sagen. Aber vielleicht noch etwas zu ernst. Mir fehlen die Albernheit des ESC-Guckens, meine Fußball-Timeline, die ganzen Artbots und vor allem die gifs.

Aber zurück zu den schönen Dingen des Lebens wie Geschenke und Weihnachten und freundliche Widmungen: Vielen Dank für das Päckchen, ich habe mich sehr gefreut!

Montag, 19. Dezember 2022 – Manila-Mitbringsel

Mein Im-Prinzip-Schwager und meine Im-Prinzip-Schwägerin waren mit ihren Kindern vor Kurzem für einige Wochen auf den Philippinen, um Verwandte zu besuchen. Da bekannt war, dass ich ab und zu versuche, die philippinische Küche nachzubauen, durfte ich mir Dinge zum Kochen wünschen, die in den hiesigen Asialäden eher selten anzutreffen sind und die ich auch nicht immer im Internet finde. Gestern brachte F. die milden Gaben vorbei und ich habe mich sehr gefreut.

Rechts unten in der gelben Flasche befindet sich Calamansi-Konzentrat. Frische Calamansi habe ich in München noch nirgends gefunden, wobei ich bisher den Viktualienmarkt ausgelassen habe; dort besteht vermutlich die Möglichkeit, die kleinen Racker zu bestellen, aber dafür kostet mich das auch meine Erstgeborene. Daher hatte ich gebeten, nach Konzentrat zu gucken, also dem Äquivalent unseres Zitronenkonzentrats aus dem Supermarkt.

In der kleinen Flasche ist Ube-Aroma. Laut Packungsaufschrift reicht ein halber Teelöffel für 100 Milliliter Flüssigkeit, und dann ist alles quietschlila. Ich denke bereits über Eiscreme nach. Für Ube gilt das gleiche wie für Kalamansi: habe ich hier frisch noch nicht gefunden und leider auch nicht gefroren oder als Aroma oder ähnliches.

Die Shrimp-Brühwürfel hatte ich mal bei Amazon entdeckt, allerdings in der Ausführung „Meeresfrüchte“ und sie kamen aus Spanien. Jetzt habe ich das vernünftige Shrimp-Aroma – und gleichzeitig etwas in der Hand, was ich in 100 YouTube-Vlogs aus den Philippinen, in denen ich gerne Menschen beim Einkaufen und Kochen zuschaue, schon gesehen habe. (Knorr hat natürlich eine .com/ph-Seite.)

Das Ginisang Bagoong war ein Goodie der Im-Prinzip-Schwägerin. Ich besitze bereits ein Gläschen Bagoong Guisado und es ist das einzige Produkt aus dem asiatischen Großraum, an dem ich bisher wirklich gescheitert bin. Das intensive Aroma der fermentierten Fisch- oder Garnelenpaste ist so weit weg von allem, was ich sonst esse; die Beschreibung „funky“ aus dem philippinischen Kochbuch (oder Masterchef Australia) trifft es sehr gut. Im Buch steht aber auch, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Fertigprodukte um einiges heftiger sind als die selbstgemachte Variante. Ich probiere mal vorsichtig das Ginisang-Gläschen und werde mein Guisado vielleicht einfach verklappen (oder an den Im-Prinzip-Schwiegervater weiterreichen).

Auch die Barbecue-Chips und die getrockneten Mangos waren Goodies. Die Mangos kenne ich aus meinem Asialaden um die Ecke, aber auch hier freue ich mich darüber, dass diese in einem Supermarkt in Manila gekauft wurden. Ja, im Internet kriegt man fast alles, aber gerade weil man fast alles kriegt, finde ich persönlich angeschlepptes Zeug vom anderen Ende der Welt ziemlich toll.

Sonntag, 18. Dezember 2022 – Eisig

Gefrierschrank abgetaut, weil die Temperaturen gerade genau richtig dafür waren, drei Schubladen voller eingefrorenem Backwerk, Asiazutaten, TK-Gemüse und der Notfallpizza auf dem Balkon zwischenzulagern.

Viel Kuchen gegessen (Rest eingefroren).

Die vierte Kerze am Adventskranz zusätzlich zu den anderen drei angezündet (meine Güte, ist das hell hier).

Zwanzig Minuten Fußball-WM geguckt, die letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit, das Ende der Verlängerung und das Elfmeterschießen. Hatte Frankreich die Daumen gedrückt, kann aber total dem Herrn Messi was gönnen, ich guter Mensch.

Viel auf Mastodon rumgehangen, Twitter ist für mich durch, das Profil ist schon mit einem Schloss versehen, das war’s für mich da.

Die Serie „Kindred“ gebingt und mich gefragt, ob da vielleicht eine Folge fehlt oder ob noch eine zweite Staffel kommt oder ob ich einfach schnell das Buch bestellen sollte, um das Ende mitzukriegen.

Ein Buch ausgelesen: Sharyn McCrumbs „Songcatcher“, das hatte ich mir vor ein paar Wochen für 2,50 Euro aus der Grabbelkiste vom Second-Hand-Bücherladen gefischt, weil die Wartezeit auf den Bus so langweilig war. War okay. Ein paar dämliche Seitenhiebe auf angeblich weibliche Charaktereigenschaften oder unerwünschte Körperlichkeiten, die mir gerade von AutorINNEN grundsätzlich arg aufstoßen, haben genervt und im Prinzip war mir die Story egal, aber ich habe es durchaus gespannt verfolgt.

Ein weiteres Buch angefangen; das suchte mir F. über Umwege aus, denn ich stand unschlüssig vor den Regalen und bat ihn schließlich, mir zwei Zahlen zu nennen, eine zwischen 1 und 3 (die Regale mit Belletristik) und dann eine zwischen 1 und 7 (Regalböden). Der Herr wählte gut; in dem betreffenden Regalboden standen nur drei (oder vier Bücher), die ich noch nicht gelesen hatte, bei einem war ich mir schlicht nicht sicher, das könnte auch einfach mal weg. Aus den dreien, von denen ich wusste, dass ich sie noch nicht gelesen hatte, wählte ich Dieter Fortes „Auf der anderen Seite der Welt“, was mir laut Einlegezettel 2012 von einer Leserin aus Wien geschenkt wurde. Ich wiederhole mich: Irgendwann lese ich alle eure Geschenke durch! Es dauert nur manchmal. Aus diesem Buch konnte ich aber gleich was vertröten, denn ich mochte das Wort „Wäscheverzeichnisschrift“ so gern, das bekam ein Herzchen an den Rand.

Samstag, 17. Dezember 2022 – *schneuz*

Ich verbrachte ein paar schöne Stunden in der Küche, wo ich eine Oliventapenade nach Tohru Nakamuras Kochbuch herstellte (mit Bonitoflocken, die ich tollerweise im Haus hatte) sowie einen Flammkuchen, der mit Denmiso bestrichen wurde. Für diese Sauce verrührt man hellen und dunklen Miso mit Zucker, Mirin, Sake und Reisessig und lässt das dann, laut Kochbuch, für 20 Minuten simmern, während man ständig umrührt. Ich stellte also den Laptop sehr vorsichtig in Herdnähe auf, klickte eine Folge von „Abbott Elementary“ an und rührte.

Seit Freitag abend ging ein Foccaciateig im Kühlschrank vor sich hin, der wurde irgendwann rausgeholt, durfte Zimmertemperatur annehmen und wurde dann gebacken. Weil ein Flammkuchen ja nicht reicht. Ich hatte schlicht Lust zu kochen und zu backen. Ach ja, einen kleinen Kuchen buk ich auch noch. (Die Hälfte vom Rezept passt in eine kleine Kastenform.)

Abends kam dann F. zur Date Night vorbei, ich deckte groß auf, wir tranken schöne Rotweine – aber ich musste die ganze Zeit mit juckender Nase zum Taschentuch greifen. Momentane Theorie: F. war Freitag mit ein paar Herren auf ein, zwei Bierchen ausgewesen; entweder einer der Kumpel oder der Kellner hatte eine irre haarende Katze, jedenfalls ist irgendwas davon an F.s Jeans hängengeblieben und das war nun in meiner Küche, weswegen ich drei Stunden rumschniefte und irgendwann sehr ermattet ins Bett fiel. Beziehungsweise aufs Sofa, denn darauf wollte ich F. nicht schlafen lassen, weil ich das nicht reinigen kann, während ich Bettwäsche einfach abziehe und wasche. Das war ein eher doofes Ende für einen ansonsten schönen Tag.

Aber für heute habe ich Kuchen. Alles wird gut.

Freitag, 16. Dezember 2022 – Ebay

Ich habe für 120 Euro einen schönen neuen Wandschmuck erworben. Zum Künstler ist nur eine Winzigkeit im AKL zu finden: „Hjalmar (Martin Hjalmar) Andersen, *1892 Kopenhagen. Als Künstler Autodidakt. – Hauptsächl. kompositor. und farbl. ausgewogene Blumenstilleben.“

Passt mir gut.

Es hängt inzwischen an einer der dunkelgrauen Wände in der Bibliothek, aber ich hinterfrage die bestimmte Wand noch. Ich muss mal gucken, wie das ganze ohne Weihnachtsbaum aussieht oder ob das Werk (ca. 60 x 50 cm mit Rahmen) noch an eine andere Wand umzieht.

Ich suche auf Ebay natürlich immer nach Autobahnen, was sonst, daher bin ich über dieses Bild schlicht gestolpert. Ich hatte es kurz in der Beobachtungsliste, aber eigentlich war mir schon beim ersten Anblick klar, dass ich es gerne haben möchte. Wie das halt so ist mit Bildern, über die man stolpert oder an denen man auf dem Weg zum Gesangsunterricht öfter vorbeiläuft. (Der Schluss des Eintrags ist mir heute natürlich in seiner Unbedarftheit total peinlich.)

Donnerstag, 15. Dezember 2022 – Frosty

Mein erster Freund bekam vor ungefähr 35 Jahren mal den üblichen Schokoberg zu Weihnachten von seinen Eltern überreicht. Im Berg befand sich ein kleiner Schokoschneemann, den ich so niedlich fand, dass ich ihn bat, den nicht zu essen. Er stand monatelang in seinem Regal, bis ich irgendwann – Ostern? – mal wieder seine Richtung schaute. Der Schneemann, den wir Frosty getauft hatten, war weg. Mein entsetzter Satz „DU HAST FROSTY GEGESSEN!“ bzw. die englische Übersetzung „YOU KILLED FROSTY!“ wurde ein geflügeltes Wort zwischen uns: Immer wenn ich ihm irgendwelchen Quatsch im Scherz vorwarf, kam zum Schluss noch, dass er Frosty gegessen habe. Der Witz funktioniert zwischen uns auch noch nach dieser langen Zeit; ab und zu entschuldigt er sich noch dafür, den Schneemann verspeist zu haben und ich vergebe ihm großmütig.

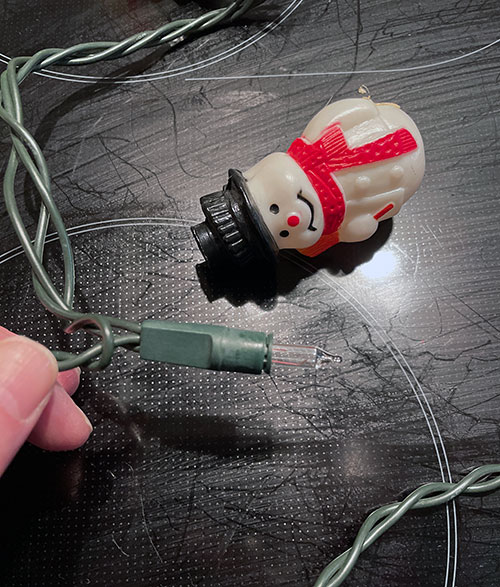

Der Herr schenkte mir, quasi als Ersatz, eine Lichterkette mit Schneemännern, die ich seit über 30 Jahren zur Weihnachtszeit raushole und an irgendein Fenster drapiere. Das wollte ich auch vor einigen Tagen erledigen – und machte eine fürchterliche Entdeckung.

Den Schmerz musste ich mit dem Schenkenden teilen, der angemessen reagierte.

In meiner Verzweiflung konnte ich nicht klar denken. Ich nahm den Tipp des Freundes an und wandte mich sofort an F., Doktor der Physik. Der muss doch wissen, was zu tun ist!

Unseren Chat teile ich mal nicht, aber der Herr gab sich alle Mühe (sinngemäß: „Kabelbruch? Müsste mein Löteisen von meinen Eltern holen“ usw.) und fragte erstmal die Basics ab wie „Kann man die Birnen austauschen?“, woraufhin ich erstmals entdeckte, dass die Schneemänner nur aufgesteckt sind und sich darunter eine schlichte LED-Lichterkette verbirgt. Ich dachte immer, die leuchten mit Feenstaub und gutem Willen.

Daher versuchte ich wildes Birnchentauschen, was aber nichts brachte; manchmal leuchtete die ganze Kette nicht mehr. Ich zerrte an diversen Plastikschneemännern, bis mir ein klapperndes Geräusch auffiel und ich sah, dass sich bei einem Frosty die komplette Halterung des Birnchens gelöst hatte und in den Schneemann gefallen war. Durch liebevolles Schütteln konnte ich sie herausdengeln, wieder festschrauben und JAUCHZET FROHLOCKET:

Beide Herren wurden umgehend informiert, allerorts großer Jubel. Logisch. Frostyville leuchtet.

Aka mein Schlafzimmer. Allen Menschen ein Wohlgefallen.

Mittwoch, 14. Dezember 2022 – Tomorrow

Ich las letzte Woche an einem Abend, in einer langen, schlaflosen Nacht und dann am darauffolgenden, sehr müden Tag ein Buch durch, das zu den besten gehört, die ich in diesem Jahr gelesen habe: „Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow“ von Gabrielle Zevin.

Der „Atlantic“ hat es in seine Liste der zehn Bücher des Jahres aufgenommen „that made us think most this year“ und die perfekte Zusammenfassung geliefert, die ich hier komplett übernehme:

„Many refer to Zevin’s novel as a book about friendship, but it isn’t so simple. The two main characters — Sam and Sadie, video-game designers whom we follow over 30 years — have a dynamic that’s hard to define: They’re collaborators in awe of each other’s minds, but they’re also resentful and competitive. They love each other, but much of the time, they don’t like each other. They’re like the rest of us — capable of caring for people fiercely and still failing them, again and again. If that sounds bleak, know that the book is also hopeful and tender. It takes its title from Macbeth, in which the title character essentially laments that we live our stupid little lives, week after week, just to die and be forgotten. Zevin, though, makes this human limitation feel beautiful. Real life isn’t like a video game; it doesn’t go on forever. But within a brief existence, redemption is possible — and precious.“

Die einzigen Stellen, an denen ich mit dem Buch haderte, waren wenige Zeilen, die mir zu preachy vorkamen oder mir Dinge erklären wollten, die nicht erklärt werden müssten. Ganz vorne dabei diese Stelle, bei der ich nicht weiß, ob da ein übereifriges Lektorat noch einen Halbsatz haben wollte:

„When Dov came down to the apartment to help Sadie set up Ulysses [eine Game-Engine], Marx hated him immediately: the leather pants, the tight black t-shirt, the heavy silver jewelry, the immaculate goatee, the eyebrows permanently in the shape of circumflexes, the topknot. “The poor man’s Chris Cornell,“ Marx whispered, referencing the lead singer of the grunge band Soundgarden.“

Echt jetzt? Auch wenn wir alle ein Buch in der Hand haben, ist das Smartphone meist in nicht allzu großer Distanz. Wer nach der ausführlichen Beschreibung immer noch nicht weiß, wie Chris Cornell aussah, kann das googeln. Und da findet man dann auch, in welcher Band er gespielt hat. Andererseits kommt drei Zeilen nach diesem Deppensatz ein weiteres Detail, was mich durch seine clevere Formulierung wieder versöhnt hat: „But it was Dov’s cologne that Marx loathed. […] It was, he felt, an aggressively male cologne, a roofie of a cologne.“ (S. 99)

Beim Satz „Unfortunately, the human brain is every bit as closed a system as a Mac“ half nur ein augenrollendes Emoji am Rand, das wollte ich nicht mal anstreichen. (S. 190)

Im Buch sind aber genug gute Sätze, weswegen ich diese Stellen irgendwann zähneknirschend verzieh. So was zum Beispiel, als Sam eine sterbende Person betrauert:

„For most of his life, Sam had found it difficult to say I love you. It was superior, he believed, to show love to those one loved. But now, it seemed like one of the easiest things in the world Sam could do. Why wouldn’t you tell someone you loved them? Once you loved someone, you repeated it until they were tired of hearing it. You said it until it ceased to have meaning. Why not? Of course, you goddamn did.“

Weil es hilft. Hoffentlich nicht nur der oder dem Trauernden.

In Bezug auf Beziehungen fand ich diesen Satz gut:

„One of the reasons they had become such good friends originally was because she had not insisted he tell his sad stories to satisfy her own curiosity.“ (S. 63)

Diese Idee, man müsste sich alles sagen und an allem teilhaben lassen und nur noch als Paar existieren, ist schwierig aus dem eigenen Kopf oder Herz rauszubekommen. So habe ich den Satz jedenfalls für mich gelesen. Genau wie diesen:

„There were so many people who could be your lover, but, if she was honest with herself, there were relatively few people who could move you creatively.“ (S. 217)

Auch da wieder eine Anspielung auf die überhöhte romantische Idee, der Partner oder die Partnerin müsste alles für einen sein anstatt auch Dinge an Freunde und Freundinnen oder Bekannte oder One-Night-Stands oder das Internet auszulagern. Was das Wichtigste an der eigenen Paarbeziehung ist, ist persönlich und entspricht selten dem Hollywood-Standard. (Der kann eh mal weg.)

Für mich war das Buch weit mehr als „nur“ ein Buch über Freundschaft. Ich mochte auch den Hintergrund der Videospiele, bei dem ich eigentlich befürchtet hatte, er würde über meinen Kopf gehen, weil ich nur Candy Crush, Farmville und Animal Crossing spiel(t)e; schon Sim City ging mir auf die Nerven, weil ich zu wenig Kontrolle hatte. Aber nach diesem Buch möchte ich dringend eine Playstation haben. Ein eher unerwarteter Leseeffekt.

Dienstag, 13. Dezember 2022 – Goldente

Nachdem ich Omis Ring neuerdings wieder trage und einen älteren Ring vom Mütterchen hatte für mich weiten lassen, dachte ich noch über weitere Schmuckstücke nach, die ich seit Jahren bzw. Jahrzehnten von einer Wohnung in die nächste schleppe, ohne sie jemals anzulegen. Einige waren Erinnerungsstücke, die ich selbst von Reisen mitgebracht hatte, andere waren Ringe, die Papa meiner Schwester und mir nach seinen Auslandsreisen als Exportkaufmann schenkte. Meine Schwester trägt überhaupt keinen Schmuck und hat die Ringe schon vor Ewigkeiten an mich weitergereicht; ich selbst habe sie nie getragen, weil sie mir nicht passten und ich eben nie Gold trug. Das scheint sich aber gerade zu ändern, und so gab ich einiges vor ein paar Wochen in die Goldschmiede von Melanie Lang in Neuhausen (auch auf Insta), die mit recyceltem Material arbeitet.

Es ist mir in Nachhinein sehr peinlich, nicht alles vor der Umarbeitung fotografiert zu haben, als ob ich erst seit fünf Minuten blogge, ich bitte um Entschuldigung. Der große Reveal wie bei den ganzen herrlichen Interieur-Shows auf Netflix, wo alle in Tränen ausbrechen, wenn sie IHRE NEUE KÜCHE das erste Mal sehen, muss hier leider entfallen. Dafür war es auch nicht so teuer wie EINE NEUE KÜCHE, denn ich konnte ja ein bisschen Altgold in Zahlung geben.

Das hier zum Beispiel. Aus Ägypten brachte ich mir Anfang der 1990er Jahre einen Kettenanhänger und den Ring mit dem Schleifenkreuz mit. Wir, also Eltern, Schwesterherz und ich, fuhren mit Studiosus, wo man neben tollen Besichtigungen auch immer ein paar Einkaufstouren in ausgewählte Läden aufgedrängt bekommt. Man muss natürlich nichts kaufen, aber Sie kennen das. Aus China brachte ich mir mehrere Ringe, die in Cloisoneé gefertigt waren, mit, die hingen jahrelang als Anhänger an meinen Portemonnaies oder Rucksäcken, weil ich schon damals zu dicke Finger hatte, um Mainstreamringe tragen zu können, leider. Den Ring aus Ägypten trug ich sogar eine Zeitlang, aber er lag die letzten zwei Jahrzehnte nur noch rum. Der schlichte Goldring kommt aus Hongkong, und auch ihn habe ich fast nie getragen, höchstens mal an einer Halskette. An die beiden Reisen habe ich genug andere Erinnerungen, dafür brauche ich keinen Schmuck. Und so wurden aus diesen drei Stücken Ohrringe. Dafür brauchte ich aber noch ein paar bunte Steine, und die kamen aus zwei Ringen von Papa.

Die beiden Fotos sind, wie das obere, erst in der Goldschmiede erstanden, als mir einfiel, dass ich sie vielleicht mal machen sollte, bevor der Schmuck auseinandergenommen wird. Aus zweien der Ringe wurden die Rubine entnommen, die farblosen Steine sind nur Glas, die können weg, das Rotgold gab ich in Zahlung. Den einen blauen Stein habe ich wieder mitbekommen, was aus dem wird, weiß ich noch nicht. Der andere saß auf dem unteren Ring, dessen Aufsatz mir und der Goldschmiedin so gut gefiel, dass wir ihn quasi so ließen wie er war und ihn nur in eine andere Form brachten.

Neben diesen Ringen hatte ich noch einen weiteren Ring mit blauem Stein dabei, der blieb so, wie er war und wurde geweitet. Außerdem – ja, ich hatte viel dabei – ließ ich eine Kette und einen Citrin-Ring von (vermutlich) Oma, könnte auch Omi gewesen sein, muss das Mütterchen fragen, aufarbeiten: Beide Stücke wurden poliert und der Ring geweitet. Das ärgert mich etwas, dass ich die nicht vorher fotografiert hatte, denn sie sahen fast wie ungeputztes Messing aus, halt einfach angelaufen und seit Jahrzehnten nicht getragen.

Das hat sich aber mal so richtig geändert:

Die Kette habe ich bereits getragen und freue mich sehr über sie. Der Ring kommt demnächst mal an den Finger, spätestens zu Weihnachten, um ihn dem Mütterchen zu zeigen. Der Ring ist vermutlich aus den 1960er Jahren, damals war es laut der Goldschmiedin in Mode, diese Art Platten zu fertigen, auf denen der Stein ruht. Man kann den Stein von unten auch sehen, er ist nicht komplett in Gold gefasst, sondern liegt quasi in einer bodenlosen Wanne.

Und so sieht der blaue geweitete Ring aus, der vermutlich auch von Papa von irgendwoher mitgebracht wurde; er liegt neben dem kleinen Kettenanhänger, der bisher ein Ring war.

Die beiden Rubine aus den Ringen hatten nicht ganz dieselbe Größe, aber da man nie gleichzeitig auf meine beiden Ohren gucken kann, fällt das kaum auf. Hier sind meine neuen Ohrringe aus Papas Rubinen und meinen ägyptischen und chinesischen Schmuckstücken:

Ein bisschen stilles Schweigen hier bitte. Ich freue mich sehr über diese schönen Stücke und lächele sie seit gestern sinnlos an.

…

Okay, kann weiter gehen.

Vielleicht würdigen Sie noch kurz das Logo der Goldschmiede in der Schachtel, das finde ich nämlich auch clever.

Das Rotgold der Ringe wurde in Zahlung genommen. Dafür musste ich einen Beleg ausfüllen, denn Gold darf man anscheinend nicht einfach so aus der Hand geben, sondern es muss dokumentiert werden. Ich zückte den Personalausweis, dessen Nummer auf dem Beleg eingetragen wurde. Auch mein Geburtsdatum wurde abgefragt, worauf die Goldschmiedin meinte: „Oh, Sie haben am gleichen Tag Geburtstag wie mein Pferd!“ File under „Sätze, die ich so noch nie gehört habe.“

Falls Sie also auch etwas zum Umarbeiten aus der Hand geben wollen, kann ich Ihnen den Laden von Frau Lang sehr ans Herz legen. Ich wünschte zum Abschied noch entspannte Adventstage und korrigierte mich gleich selbst: „Ach nee, gerade jetzt kommen wahrscheinlich alle für Weihnachtsgeschenke?“ Sie erzählte, dass früher schon die Regel galt, ab Oktober nichts mehr anzunehmen, weil man nur noch für Weihnachten zu tun hätte, aber das scheint sich geändert zu haben. Das klassische Modell, wo der Ehegatte was Hübsches fürs Frauchen kauft, scheint sich erledigt zu haben; heute gönnt man sich auch einfach selber etwas und das gelegenheitsunabhängig (eigene Nase). Aber auch eine weitere Mode scheint weniger wichtig geworden zu sein: das Set aus Schmuckstücken. Im ersten Jahr gab’s die Kette mit einem bestimmten Stein, im nächsten dann den passenden Ring dazu, dann die Ohrringe, dann vielleicht ein, zwei Armbänder, und dann, ich zitiere, „wandte man sich dem nächsten Stein zu.“ Auch spannend; über Schmuckmode habe ich noch so gar nicht nachgedacht.

Ich bin durch; alles, was jetzt noch bei mir rumliegt, sind die Silberstücke für alltags, die passen und nicht angefasst werden müssen. Und alles güldene passt jetzt auch. Ich werde ab sofort Citrin zur Jeans tragen und unter dem blauen Businessblüschen eine Goldkette und fühle mich zehn Jahre nach dem Abschied von Hamburg wie die totale Eisente aus Eppendorf damit. (Habe zu Bogenhausen noch kein Verhältnis entwickelt.)