Favorite Entries 2018

2018 revisited

(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.)

1. Der hirnrissigste Plan?

Den Nachlass eines Malers in die eigene Dissertation einzuplanen, ohne vorher mal die Erben zu fragen, ob die mich da reingucken lassen.

2. Die gefÃĪhrlichste Unternehmung?

FÞr meine Handgelenke: IkeamÃķbel ohne Akkuschrauber aufbauen.

3. Die teuerste Anschaffung?

Ich wÃĪre froh, wenn es bei den sehr glÞcklich machenden Noise-Cancelling-KopfhÃķrern fÞr 250 Euro geblieben wÃĪre, aber nein, Frau Kaffeetante musste sich auch noch eine Espressomaschine fÞr 1000 Euro kaufen. Die macht zwar auch sehr glÞcklich, aber hÃĪtte ich gewusst, dass ich drei Wochen nach ihrem Kauf eine neue Wohnung mit hÃķherer Miete haben wÞrde, hÃĪtte ich sie mir verkniffen.

4. Das leckerste Essen?

Im Juli war ich im dringend nÃķtigen Spontanurlaub in Lindau im wunderbaren Villino, im November konnte mich dann Konstantin Filippou in Wien sehr erfreuen. Und jedes Caesar Dressing mit selbstgerÞhrter Majo gehÃķrt auf diese Liste.

5. Das beeindruckendste Buch?

Comic: Shit is real von Aisha Franz. Runner-up: Ein Sommer am See von Mariko und Jillian Tamaki; darÞber habe ich hier kurz geschrieben.

Sachbuch: Ganz vorne liegt Philipp Bloms Die zerrissenen Jahre, weil ich sehr viel davon mitgenommen habe und es dauernd im Blog zitieren kann. Direkt danach kommt Petra Terhoevens Die Rote Armee Fraktion: Eine Geschichte terroristischer Gewalt, die ich im Blog nicht besprochen, aber mit groÃem Gewinn gelesen habe. Und einen Ehrenplatz gibt’s fÞr Salz, Fett, SÃĪure, Hitze von Samin Nosrat, weil ich endlich wieder mit viel Lust und VergnÞgen und Neugier und Tatendrang am Herd stehe.

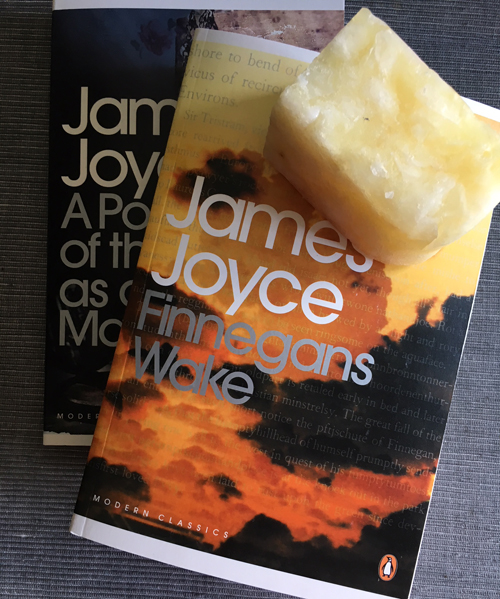

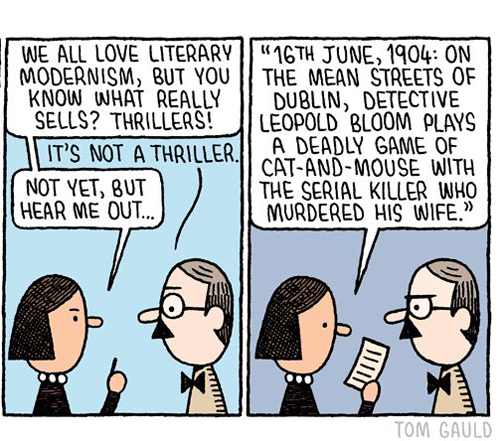

Fiktion: Da gab es dieses Jahr einen klaren Sieger, weil es ein vÃķllig neues Leseerlebnis war: der Ulysses von James Joyce. Ãber den Tweet des James Joyce Centre aus Dublin freue ich mich immer noch. Und Þber diesen einer Joyce-Doktorandin, der ich seitdem folge.

Deutlich bekannteres Leseerlebnis, aber Feuchtwanger geht ja immer: Exil hat mich fertiggemacht. Auch kein SpaÃ, aber wichtig: Menschen im Krieg von Andreas Latzko. Ich habe bestimmt auch zeitgenÃķssische Fiktion gelesen, aber da war anscheinend nichts ÃberwÃĪltigendes dabei. Die Klassiker wissen schon, warum sie Klassiker sind.

6. Der ergreifendste Film?

Ich war nur einmal im Kino und habe Ex Libris gesehen und gemocht. DafÞr war ich Ãķfter im Theater, wo mir besonders Alles klappt und Philipp Lahm gefallen haben. Bonuspunkt fÞr den RÃĪuber Hotzenplotz in der Augsburger Puppenkiste!

7. Die beste CD? Der beste Download?

Ha, kurz vor Jahresende wirklich mal wieder eine CD gekauft bzw. sogar gleich zwei, und zwar von Bohuslav MartinÅŊ. Die waren dann wohl auch die besten.

Runtergeladen habe ich keine MP3-Sammlung, aber dafÞr versacke ich dank Amazons Prime Video, das ich als Studi fÞr ein Jahr gratis bekommen habe, nicht mehr ausschlieÃlich vor Netflix. Slow clap.

8. Das schÃķnste Konzert?

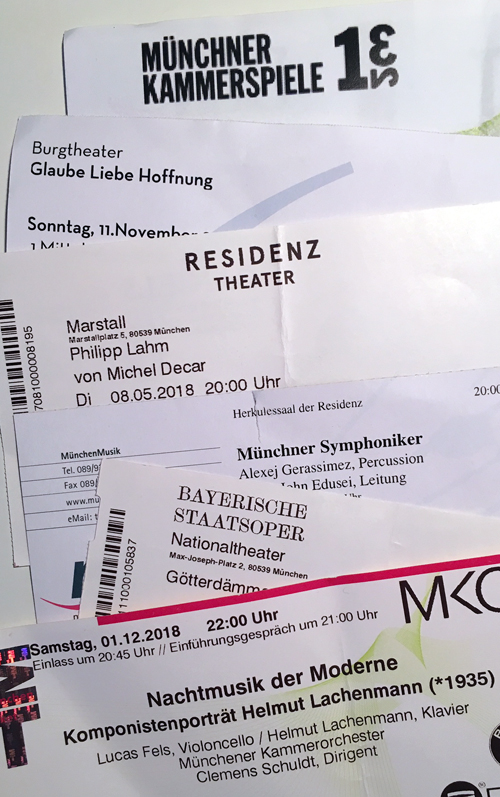

Da kann ich mich nicht entscheiden. Die 100 Metronome im Januar waren toll, genau wie Sol Gabetta im MÃĪrz (daher die Begeisterung fÞr MartinÅŊ) und die Nachtmusik der Moderne mit Helmut Lachenmann erst vor wenigen Wochen im Dezember. Hat alles meinen Horizont sehr erweitern kÃķnnen.

9. Die tollste Ausstellung?

Auch gut fÞr den Horizont (und die Diss, falls ich jemals an ihr weiterarbeiten sollte): die NeuhÃĪngung der Kunst aus den 1930er Jahren in der Moritzburg in Halle. Sehr gefreut habe ich mich Þber Basquiat in der Schirn in Frankfurt, weil ich mir erst durch diese Retrospektive sein Schaffen und seine Bedeutung etwas klarer wurden, genau der gleiche Effekt wie vor ein paar Tagen bei JÃķrg Immendorff in MÞnchen. Die Videoausstellung Generations â KÞnstlerinnen im Dialog im Haus der Kunst hat mir gezeigt, dass ich anscheinend doch mit Videos klarkomme, um die ich mich sonst gerne drÞcke. Und die Bruegel-Ausstellung in Wien war schlicht einmalig. Das werde ich so nie wieder sehen kÃķnnen.

10. Die meiste Zeit verbracht mit …?

DarÞber zu staunen, dass dieses Werbeding, von dem ich quasi fÞnf Jahre Pause gemacht habe, nach kurzem Anlaufstottern wieder ziemlich gut lÃĪuft â und vor allem auch wieder richtig Spaà macht.

11. Die schÃķnste Zeit verbracht mit …?

Die neue Wohnung schÃķnzupuscheln, jedenfalls gefÞhlt. Das hat mich die Monate seit September doch mehr in Beschlag genommen als ich dachte. Aber jetzt ist alles wunderhÞbsch.

So ziemlich jede Zeit mit F. ist die schÃķnste. Und die alleine auf dem Sofa mit dem Laptop oder in der Bibliothek mit den BÞchern auch.

Ich habe mich auÃerdem darÞber gefreut, dass meine Eltern mich mal hier unten besucht haben, und habe auch dabei viel gelernt.

12. Vorherrschendes GefÞhl 2018?

Geht doch.

13. 2018 zum ersten Mal getan?

Im Burgtheater Wien gewesen. In Halle gewesen. F. die Wedemark gezeigt. Alleine in einem Sternerestaurant gegessen. Eine Wohnung mit einem benutzbaren Balkon besessen. Ein Special-Interest-HaushaltsgerÃĪt gekauft, das mehr gekostet hat als die meisten meiner Autos, siehe oben. Die Augsburger Puppenkiste besucht. Die Fuggerei besichtigt. In Hamburg an der Texterschmiede gelehrt. An einem Doktorandenseminar teilgenommen. Wildschwein gegessen. Eine FuÃballdauerkarte besessen. Okay, immer noch keine mit meinem Namen drauf, aber im Gegensatz zur letzten Spielzeit, wo ich sie nur halb hatte, gehÃķrt sie mir gerade fÞr die ganze Saison.

14. 2018 nach langer Zeit wieder getan?

RegelmÃĪÃig mit Werbung Geld verdient. Wieder im eigenen Bett geschlafen und nicht auf einem Bettsofa. Ein eigenes Arbeitszimmer gehabt; das ist wirklich lange her, dass ich schon mal eins hatte, ich glaube, so um die 20 Jahre. Im Sprengel-Museum und den HerrenhÃĪuser GÃĪrten in Hannover gewesen. Durch die wiedererÃķffnete Hamburger Kunsthalle gesprintet. In einem Planetarium gestaunt. Den (fast) kompletten Ring gesehen; beim Siegfried war ich leider krank.

ZÃĪhlt Wahldienst nach einem Jahr? ZÃĪhlt in Wien gewesen zu sein nach zweieinhalb Jahren? Ein Umzug nach drei? Wann ja, dann das auch.

15. Drei Dinge, auf die ich gut hÃĪtte verzichten kÃķnnen?

Alte DÃĪmonen. Die AfD in allen LÃĪnderparlamenten. Die Absage der Grossberg-Erben.

16. Die wichtigste Sache, von der ich jemanden Þberzeugen wollte?

So schnell renne ich nicht weg.

17. Das schÃķnste Geschenk, das ich jemandem gemacht habe?

Nicht wegzurennen.

18. Das schÃķnste Geschenk, das mir jemand gemacht hat?

UngefÃĪhr 800 Flughafentoblerones und geduldiges LampenandÞbeln.

19. Der schÃķnste Satz, den jemand zu mir gesagt hat?

âWeil du da bist.â

Runner-up: âBrauchst du Hilfe beim Umzug?â

20. Der schÃķnste Satz, den ich zu jemandem gesagt habe?

âIch hol dich nicht vom Flughafen ab.â

21. 2018 war mit einem Wort …?

Gut.

—

What Anke Ate in 2018

(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010)

Mein Foodcoaching war 2009, ich ruiniere mir hier also gerade selber einen schÃķnen JubilÃĪumseintrag fÞrs nÃĪchste Jahr. Aber ich mÃķchte einen einzigen Neujahrsvorsatz fassen, der sich in den letzten Wochen immer mehr manifestiert hat: Ich mÃķchte Kochen ein weiteres Mal neu lernen.

2009 habe ich quasi essen neu gelernt: weg von dem kalorienreduzierten FertigmÞll, der nach nichts schmeckt, ran an den eigenen Herd, um Þberhaupt mal rauszufinden, was mir eigentlich schmeckt auÃer Schokolade. Ich betrachte diese Phase als ÃĪuÃerst erfolgreich, aber noch lange nicht abgeschlossen. Ich habe mich mit groÃer Begeisterung auf KochbÞcher und Kochblogs gestÞrzt, habe versucht nachzukochen, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Daraus ist ein kleiner Grundstock an Rezepten geworden, die ich inzwischen selber hinbekomme, manche auch aus dem Handgelenk, bei anderen lese ich immer wieder nach â auch deswegen verblogge ich Rezepte. Das hier ist meine Sammlung an Dingen, die ich mag.

Mir fiel aber immer Ãķfter auf, dass ich weiterhin nur nachkoche â im Sinne von: Ich befolge Rezepte, weià aber gar nicht warum. Daher ist das jetzt mein erster Schritt vor dem zweiten, den ich schon gemacht habe: Ich mÃķchte die Basics lernen. Das heiÃt zum Beispiel, mal zu lernen, wie man einen Fisch filetiert, um nicht wie gestern zum hundertsten Mal an der Fischtheke zu stehen und irgendein Filet zu kaufen, sondern einen ganzen Fisch, dessen Teile werde ich dann verwerten und aus dem Rest wird ein Fond gekocht. Das habe ich nÃĪmlich auch bis heute nicht gemacht, nicht mal aus GemÞse, was allen Kochblogs zufolge echt nicht so schwierig sein sollte.

Generell werde ich weiterhin wenig Fleisch und Fisch essen, ich mÃķchte aber nicht ganz darauf verzichten. Und auf Milchprodukte schon gar nicht. Ich will aber selber schweren Herzens von meinem bequem zu erreichenden Metzger nebenan Abschied nehmen und zum Biometzger gehen, der mir vermutlich eher sagen kann, wo die hoffentlich glÞckliche Kuh gelebt hat und wo sie mÃķglichst schonend geschlachtet wurde, bevor aus ihr mein BratenstÞck wurde. Neulich lÃĪsterte ich Þber den Menschen, der mir eventuell die Zeitung klaut, dass, wer sich die Miete hier leisten kann, sich auch die FAZ kaufen kÃķnne. Das gilt auch fÞr mich: Ich kann mir das teure Fleisch leisten. Und wenn es mir zu teuer ist, dann esse ich es eben nicht. Das ist der einzige Zwang, den ich mir beim Essen wieder auferlegen will. Allen anderen ZwÃĪngen und Vorschriften, was meine ErnÃĪhrung angeht, habe ich 2009 abgesagt, und es hat mein Leben wie keine andere Entscheidung sehr zum Positiven verÃĪndert.

Und jetzt schmÃķkere ich weiter in meinem neuen Kochbuch, aus dem ich mir gleich drei Dinge fÞrs SilvestermenÞ ausgesucht habe. Die Vorbereitungen gestern haben mir schon viel Freude gemacht, und ich weiÃ, dass ich mich mit der gleichen Freude immer wieder an den Herd stellen werde. Ich kann der Frau Lu gar nicht oft genug dafÞr danken, was sie alles in einer Woche im August 2009 in mir angestoÃen hat.

—

Was schÃķn war, Montag, 24. bis Mittwoch, 26. Dezember 2018 â Weihnachten (ach was)

Den Sonntag, 23. Dezember, mit dem grauenhaften Spiel in Augsburg und der Niederlage in der letzten Minute lasse ich einfach mal weg. Immerhin gab’s abends noch Geschenkeaustausch zwischen F. und mir. Very happy!

—

Montag am spÃĪten Vormittag in der S-Bahn zum Flughafen gesessen. Lufthansa war gÞnstiger als die Deutsche Bahn, daher gÃķnnte ich mir den zweiten innerdeutschen Flug in diesem Jahr. Der erste war im Januar gewesen, und mit dieser CO2-Bilanz kann ich als autofreier Mensch leben.

In der S-Bahn glotzte ich mÃķglichst unauffÃĪllig die zwei Herren an, die mir gegenÞber saÃen. Beide schienen asiatische Wurzeln zu haben, kannten sich nicht, saÃen nur zufÃĪllig nebeneinander, aber ich mochte an beiden so viele kleine Details, dass ich hoffentlich nicht zu aufdringlich geschaut habe. Der eine Herr hatte schon leicht ergraute Haare, eine runde Brille mit sehr dicken BÞgeln, was sehr gut zusammenpasste. Unter seiner schwarzen Hose zeichneten sich krÃĪftige Oberschenkel ab, die deutlich nach Muskeln und nicht nach Fett aussahen (nicht, dass letzteres nicht auch vÃķllig okay gewesen wÃĪre). Vielleicht ist er ein leidenschaftlicher FuÃballspieler. Der zweite Herr trug einen hellbraunen Wollmantel Þber schmalen schwarzen Hosen und einem schwarzen Pullover; seine halblangen Haare fielen ihm dauernd in die Stirn, was ich gut beobachten konnte, weil er meist die Augen geschlossen hatte, als er seinem Handy per In-Ears lauschte.

Ich vermisste an mir mal wieder die FÃĪhigkeit, schlichte Klamotten so zu kombinieren, dass sie effektvoll aussahen und nicht nur langweilig â oder generell die FÃĪhigkeit, Kleidung fÞr mich auszusuchen, die etwas Þber mich aussagt anstatt dass sie einfach nur halbwegs passt. DafÞr muss ich als dicker Mensch ja schon dankbar sein, weswegen ich mir mehr gar nicht zutraue. An den meisten Tagen im Jahr ist mir Kleidung egal, weil ich fÞr sie einfach kein HÃĪndchen habe, an manchen finde ich es schade, dass eben das so ist. Aber so wichtig, dass ich mir dabei Hilfe holen mÃķchte, ist es dann auch wieder nicht.

—

Ein pÞnktlicher Flug nach Hannover. Der KapitÃĪn lieà den Kindern an Bord ausrichten, dass das Christkind erst abends kÃĪme, wenn es dunkel ist, was niedersÃĪchsische Kinder vermutlich eher verwirrt hat, denn bei uns bringt der Weihnachtsmann den Krempel und nicht das Christkind. Schwesterchen und Schwager holten mich und mein bewusst sparsam gepacktes KÃķfferchen ab, wir tranken bei ihnen noch zwei Kannen grÞnen Tee, bevor sie mich zu meinen Eltern fuhren. Dort gab es die ersten Kekse von gefÞhlt zwei Kilo, die ich in den letzten Tagen zu mir genommen habe, und alles war gut.

Mein pragmatischer Papa hatte den Baum geschmÞckt, der ein Ast einer riesigen WeiÃtanne war, die im Niemandsland zwischen unserem und dem NachbarsgrundstÞck wÃĪchst, weswegen sich die GrÃķners und die Nachbarn den teilen.

Um 18 Uhr ging’s in die Kirche, wo mich der glockenhelle Sopran meiner Schwester Þberraschte, die sonst immer eine Oktave tiefer bei den Liedern mitbrummt.

FÞr ein TomatensÞppchen, das ich am Mittwoch zum Mittagessen kochen sollte, hatte meine Mutter Gin besorgt. Gin? Wir haben doch nie Gin im Haus! Und dann natÞrlich kein Tonic Water. Und auf dem Dorf keine Tanke, bei der man eben mal vorbeikann. GroÃstadtvermissung! Aber wozu habe ich das Internet? Gefragt, was ich aus Gin und nix mixen kann und viele gute Tipps gekommen. Es ist dann die Kreation Gin, Ananassaft (siehe einen Absatz weiter unten), Triple Sec und Mineralwasser geworden, und aus Verbundenheit zu meinen ostpreuÃischen Vorfahren habe ich den Drink âThe Schlubbercheâ getauft. OstpreuÃen, Ananas, das drÃĪngt sich ja geradezu auf.

—

Keiner hatte Lust auf ein groÃes Festmahl gehabt, ich auch nicht, also hatte der kochbegeisterte Schwager Toast Hawaii vorbereitet â natÞrlich nicht einfach nur Kochschinken und Gouda, sondern drei verschiedene Schinkenarten plus drei verschiedene KÃĪsesorten. Ich hatte nachmittags schon den Tipp fÞr Estragonsenf weitergegeben, und so fand sich auf einigen Toasts auch ein bisschen Senf. Bitte mal merken: Wacholderschinken mit GruyÃĻre! Der Knaller! ZugegebenermaÃen ohne Ananas noch besser.

Als Nachtisch gab’s den traditionellen Nachtisch, mit dem meine Schwester und ich groÃgeworden sind: Milchreis auf SchÃĪlchen verteilt, in zwei SchÃĪlchen am Tisch verstecken sich jeweils eine Haselnuss und eine Mandel, und wer eine von beiden findet, bekommt ein kleines Geschenk. In diesem Jahr waren Mama und Papa die glÞcklichen Gewinner. Neulich las ich irgendwo, dass man als Erwachsene bitte aufhÃķren sollte, die Eltern mit derartigen Kosenamen zu bezeichnen, das mache man doch nur als Kind. Sehe ich ganz anders. Meine Mutter bleibt immer meine Mama, auÃer wenn es im Blogeintrag zuviele Wortwiederholungen gibt, und ich werde auch als fast 50-JÃĪhrige nicht anfangen, zu meinem Papa âVater, gibt’s du mir bitte mal die Butter?â zu sagen.

Nach dem Essen brachte ich das GesprÃĪch unvorsichtigerweise auf meine Diss und die Malerei zur Reichsautobahn, woraufhin Mama einfiel, dass es in der Wedemark auch noch Reste von BrÞcken gibt, aus denen nie eine StraÃe geworden war, was dazu fÞhrte, dass die ganze Familie um Landkarten der Umgebung rumsaÃ, man Artikel aus LokalblÃĪttchen vorlas und ich ein Spontanreferat Þber die kÞnstlerische Begleitung des Propagandaprojekts in Form von GemÃĪlden, Romanen und Filmen sowie die regional unterschiedlichen Bauweisen von BrÞcken und RaststÃĪtten hielt.

—

Kurze Bescherung, wir schenken uns seit Jahren nichts bzw. immer das gleiche. Dieses Mal hatte ich immerhin eine kleine Ãberraschung dabei, denn F. hatte mir Pralinen aus einem Kaffeehaus in Augsburg mitgegeben, in dem wir im Oktober alle gemeinsam gewesen waren, worÞber sich alle sehr freuten. Mir hatte er vorher schon eine kleine Auswahl an Nougats mitgebracht, und seitdem ich die genossen habe, will ich den Onlineshop leerkaufen. So gut!

Danach standesgemÃĪÃes stundenlanges Doppelkopfspielen mit Sektbegleitung. Ich habe haushoch verloren.

—

Am Dienstag literweise gemeinsamer Tee mit den Eltern, ewig den VÃķgeln vor dem KÞchenfenster zugeguckt, die sich in ihrem Bad vergnÞgten oder die MeisenknÃķdel leerfutterten. Rumgelungert, angenehme GesprÃĪche gefÞhrt, dem im 15-Minuten-Abstand folgenden Dialog meiner Eltern zugehÃķrt â âLegst du bitte noch was aufs Feuer?â âHab ich grad.â â, NachmittagsschlÃĪfchen gemacht im alten Kinderzimmer, mich Þber meine eigene Wohnung gefreut, abends zum Schwesterchen spaziert und dort Salat, Wildschweinbraten und natÞrlich Welfenspeise vorgesetzt bekommen. Wildschwein war der Wunsch meiner Mama, ich wollte das noch nie essen und weià jetzt auch, dass einmal reicht. Aber die Preiselbeeren waren super.

StandesgemÃĪÃes stundenlanges Doppelkopfspielen mit Sektbegleitung. Ich war bis zum letzten Spiel Vorletzte, aber dann hat Papa mich noch Þberholt.

—

Mittwoch die alten Bilder im Bettkasten durchgewÞhlt, weil ich wusste, dass da das alte Foto meiner Oma gerahmt lag. Das hatte ich in Hannover in meiner Wohnung in der KÞche hÃĪngen gehabt, beim Umzug nach Hamburg kam es dann wieder zu meinen Eltern und da lag es jetzt 20 Jahre. Gestern wickelte ich es dick in die FAZ ein, die ich aus MÞnchen hergeschleppt hatte (ich wusste gar nicht, dass am 24. noch eine Zeitung kommt), verstaute es zwischen zwei Lagen Klamotten im Koffer, darauf kamen acht Kilo Kekse und SÞÃigkeiten und noch vier SÞÃweinglÃĪser, ca. Jahrhundertwende, die meine Mutter loswerden wollte. Ich hatte noch keine SÞÃweinglÃĪser, ich nahm die mal fÞrsorglich unter meine Fittiche. Danke FAZ, danke Klamotten, alles heile in MÞnchen angekommen.

Das Bild ist von 1935. Ja, wir kÃķnnen Þber Motiv und Bildauffassung reden. FÞr mich ist es zuerst ein Foto meiner Oma und dann erst ein kunsthistorisches Zeugnis seiner Zeit. Aber ja, wir kÃķnnen Þber Motiv und Bildauffassung reden.

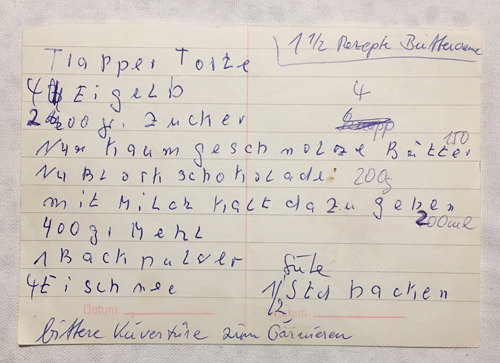

Dann wÞhlte ich mich durch Mamas Rezeptbox, in der sich Zeitungsausschnitte aus 40 Jahren wiederfinden mit Rezepten, die sie nie gekocht hat. Aber auch selbstgetippte oder beschriftete Karteikarten. Ich ÃĪrgere mich seit Jahren, dass ich die Rezepte von Omi nicht mehr erfragen kann, also bat ich um alles, was vielleicht noch da war. Ich fand immerhin den Biskuitteig und die Buttercreme, woraus ich Omis Frankfurter Kranz nachbauen kann. Und diese Karte mit ihrer Handschrift, von Mama mit halbwegs korrekten Mengen- und Zeitangaben ergÃĪnzt, denn Omi kochte eben aus dem Handgelenk. Auf Instagram haben andere Anmerkungen ihrer GroÃmÞtter angelegt.

Ich habe keine Ahnung, was eine Trappertorte ist und Google weià es auch nicht. Ich werde das einfach mal backen.

—

PÞnktlicher Flug nach Hause. Wie auch auf dem Hinflug war der bewusst gebuchte Platz in der letzten Reihe eine gute Wahl, denn ich hatte beide Male zwei freie Sitze neben mir. Auf dem Weg nach Hannover war ich noch mit Philipp Bloms Der taumelnde Kontinent: Europa 1900â1914 beschÃĪftigt, seinem VorgÃĪngerwerk zu Die zerrissenen Jahre: 1918â1938

; letzteres habe ich im Blog schon mehrfach empfohlen und es wird euch auch im JahresrÞckblick wieder begegnen. Der Kontinent eher nicht, das war noch nicht so schÃķn geschlossen wie der Nachfolger. Es war mir zuviel Klein-Klein, jedes Kapitel franste vÃķllig aus, auch wenn Blom es auf der jeweils letzten Seite wieder zusammenfasste, aber ich habe mir weitaus weniger gemerkt oder merken wollen als bei Jahre. Trotzdem gern gelesen.

Auf dem RÞckflug las ich bereits mein Weihnachtsgeschenk an mich und an F.: Stefan Zweigs Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines EuropÃĪers, das 1942 posthum erschienen ist. Aus diesem Buch hatten wir bei der Diskussion im Burgtheater im November einen kleinen Ausschnitt gehÃķrt, und seitdem wollte ich es lesen. Schon das Vorwort beschreibt in wenigen SÃĪtzen sehr deutlich, worum es geht:

âIch bin aufgewachsen in Wien, der zweitausendjÃĪhrigen Þbernationalen Metropole, und habe sie wie ein Verbrecher verlassen mÞssen, ehe sie degradiert wurde zu einer deutschen Provinzstadt. Mein literarisches Werk ist in der Sprache, in der ich es geschrieben, zu Asche gebrannt worden, in eben demselben Lande, wo meine BÞcher Millionen von Lesern sich zu Freunden gemacht. So gehÃķre ich nirgends mehr hin, Þberall Fremder und bestenfalls Gast; auch die eigentliche Heimat, die mein Herz sich erwÃĪhlt, Europa, ist mir verloren, seit es sich zum zweitenmal selbstmÃķrderisch zerfleischt im Bruderkrieg.â

(Hoch die Republik!)

Ich las also, bis ich mein GetrÃĪnk und meinen Snack hatte, dann stÃķpselte ich die geliebten Noise-Cancelling-KopfhÃķrer ein (totale Empfehlung â und gerade Þber 100 Euro gÞnstiger als im Februar, als ich sie gekauft habe, na danke auch) und hÃķrte Klassik, was mit normalen KopfhÃķrern im Flugzeug nie mÃķglich gewesen war, zu laut alles.

Seit ich im MÃĪrz Sol Gabetta ein Cellokonzert von Bohuslav MartinÅŊ habe spielen hÃķren, habe ich den Mann dauernd auf den Ohren. Den Namen kannte ich vorher nicht, aber er ist seit Monaten die Go-to-Playlist, wenn ich Klassik hÃķren will. So auch gestern. Ich guckte dem dramatischen Sonnenuntergang zu, den ich niemals vernÞnftig fotografieren kÃķnnte. Kurz vor MÞnchen ging das Flugzeug dann in eine satte Kurve, und genau in dem Moment, in dem die TragflÃĪche wieder parallel zum Horizont stand, erklang ein majestÃĪtischer Dur-Akkord im zweiten Satz und das war wieder einer dieser Momente, wo man total pathetisch denkt, wie groÃartig doch alles sein kann. (War’s halt.)

—

In der S-Bahn gab’s dieses Mal nichts zu gucken, aber dafÞr auf Instagram. Ich liebe solche Clashes. Die untere Welle ist bekanntlich die von Hokusai.

Ich hÃķrte Spotify, weil ich wieder Internet hatte, und freute mich auf zuhause. Dort packte ich meinen Koffer aus, brauchte gefÞhlt 20 Minuten, um das ganze Zuckerzeug wegzurÃĪumen, freute mich Þber Omas Bild und stellte es erstmal auf den FuÃboden im Flur, wo es bald neben Leo von Welden hÃĪngen wird. Dann kochte ich mir Tee in Omis Teekanne, dachte Þber Familie nach und wie nett die letzten Tage waren und wie froh ich bin, dass unser VerhÃĪltnis inzwischen gut ist und nicht nur irgendwie auszuhalten, wickelte mich in meine Kuscheldecke, vermisste F., las, trank Tee, klickte im Internet rum und war’s zufrieden.

—

Tagebuch Mittwoch, 12. Dezember 2018 â SchÃķner Alltag

Gemeinsam aufgewacht. Den ganzen Tag am Schreibtisch verbracht und konzentriert gearbeitet. Mich dabei Þber guten Tee, die schÃķne Sternenlichterkette im Fenster, das winzige WeihnachtsbÃĪumchen auf dem Tisch (Gastgeschenk vom Samstag) und viele Ideen gefreut. Davon hÃĪtte ich heute gerne nochmal dasselbe. Das gemeinsame Aufwachen hat schon mal geklappt. Gib alles, Universum!

—

In der Mittagspause meine Alugrafie von Leo von Welden vom Rahmen abgeholt. Ich beschrieb letzte Woche das ausfÞhrliche und kenntnisreiche BeratungsgesprÃĪch, und jetzt wo ich den Welden gerahmt vor mir sehe, kann ich den Laden sehr weiterempfehlen: Das war die winzige Werkstatt Bild & Rahmen in der SchleiÃheimer StraÃe (keine Website, daher die eher unaussagekrÃĪftige Yelp-Seite).

Gestern war es schon zu dunkel, um es anstÃĪndig an der Wand zu fotografieren, an der es demnÃĪchst hÃĪngt, deswegen steht es hier auf einem Stuhl im Flur und kriegt kÞnstliches Licht ab. Das Hintergrundpapier ist dunkelgrau, nicht schwarz, was das Schwarz der Alugrafie noch dunkler wirken lÃĪsst, und ich bin wirklich froh Þber die Rahmenwahl. Der ist zwar brandneu, sieht aber nicht so aus, und das passt gut zum Stil des Bildes. Auch dass man die nicht gerade untere Kante sieht, weil die Rahmerin mir ein Passepartout ausgeredet hat, gefÃĪllt mir auÃerordentlich gut. Ich habe fÞr die Arbeit mit Material und allem 159 Euro bezahlt und finde das sehr gerechtfertigt.

—

Ich wartete den ganzen Tag auf ein DHL-Paket, das nicht in eine Packstation geliefert werden konnte. Erst als ich um 19 Uhr fettglÃĪnzend am Herd stand, klingelte es. DafÞr dass der Lieferant vermutlich schon sehr lange unterwegs war, hatte er bemerkenswert gute Laune. DankeschÃķn!

—

Abends hatte sich F. zum gemeinsamen Essen angekÞndigt. Inzwischen habe ich mich in Salz. Fett. SÃĪure. Hitze weiter vorgearbeitet â okay, und ein bisschen vorgeblÃĪttert â und halte mich seit einigen Tagen an die simple Regel: Vertrau deinen Kocherfahrungen mehr als Minutenangaben in Rezepten. AuÃerdem hatte ich von Samin Nosrat auch in ihrer Netflix-Serie gelernt: Fleisch ewig frÞh salzen.

Ich dachte gestern Þber bayerische KÞche nach und dann Þber spanische, weil mir F. das Kochbuch Basque von JosÃĐ Pizarro geschenkt hatte. Im bayerischen Kochbuch fand ich, dass man Fleisch auch mal fÞnf Minuten vor dem Braten salzen kÃķnne, wÃĪhrend Nosrat dafÞr plÃĪdiert, es einen Tag frÞher zu salzen als es in die Pfanne kommen soll. Ich kaufte zwei Rumpsteaks mit ordentlichem Fettrand und salzte sie, direkt nachdem ich wieder zuhause war, gut zwei Stunden, bevor ich sie braten wollte. So konnte ich beobachten, dass das Fleisch dunkler wurde bzw. sein Rotton ging ins Burgunderrot Þber, wo er vorher frisch rot, fleischigrot halt gewesen war. Die OberflÃĪche wurde glÃĪnzender und weniger definiert. Ich weià noch nicht genau, welche chemische Reaktion da stattgefunden hat, aber das Endergebnis Þberzeugte mich sehr vom frÞhen Salzen.

Das Rezept in Basque wollte T-Bone-Steak, aber daran traue ich mich noch nicht heran. Ãberhaupt habe ich mich ewig nicht mehr an kurzgebratenes Rindfleisch gewagt, weil ich in den letzten Jahren diverse StÞcke ruiniert hatte. Egal ob ich nach GefÞhl oder Minutenangaben kochte und briet, egal wie oft ich bei Masterchef sehen konnte, was KÃķche und KÃķchinnen mit Steaks machen, damit sie gut werden â ich selbst habe noch nie ein gutes hinbekommen. Meist waren sie zu durch und schmeckten nach nichts. Gut, letzteres kann am Fleisch selbst gelegen haben. Erst seit ich ein bisschen darauf achte, was ich so in mich hineinwerfe, gebe ich ordentliches Geld fÞr ordentliches Fleisch aus. Aber Steaks habe ich, wie gesagt, ewig nicht mehr gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, das Geld zum Fenster rauszuschmeiÃen, weil ich das Fleisch nicht vernÞnftig braten kann.

Ein Nebeneffekt des Buchs von Nosrat ist, mir selber wieder zu trauen, eher auf Erfahrungswerte zu setzen, auf Geruch und Optik, auf die gute alte Fingerprobe beim Steak und nicht auf meinen iPhone-Timer. Also gab ich anstÃĪndig Geld aus, salzte die dicken Steaks und lieà sie dann bei Raumtemperatur rumliegen, wÃĪhrend ich eine Salsa zubereitete, die Basque dazu vorschlug. Dazu eine Schalotte in richtig viel OlivenÃķl sanft anbraten, dann zwei gehackte Knoblauchzehen dazu, 300 g grob gehackte Cherrytomaten, 6 Anchovis (einfach so, wie sie sind) und die abgeriebene Schale einer Zitrone. Die Kochanweisung dazu lautete, ganz im Sinne von Nosrat: so lange braten, bis die Tomaten weich, aber noch nicht matschig sind und die Anchovis zerfallen. Ich wusste gar nicht, dass Anchovis in der Hitze zerfallen, aber Ãberraschung, genau das taten sie. Ich kostete brav mehrfach die Salsa und salzte nur wenig nach, weil das die Anchovis schon gut erledigt hatten, und freute mich Þber den irre frischen Kick durch die Zitrone. Erst abends am Tisch fiel mir auf, dass die Salsa von Pizarro alles verband, was Nosrat predigt: Salz, Fett, SÃĪure und Hitze.

Aus Nosrats Buch hatte ich auch gelernt: Wenn du keinen Profigrill zuhause hast, aber eine richtig heiÃe Pfanne brauchst â wie fÞr Steaks zum Beispiel â, dann stell sie doch einfach in den heiÃen Ofen, bevor du sie auf den Herd packst. Genau das tat ich. Ich habe immer noch keine gusseiserne Pfanne, weil ich ja immer dachte, die brauche ich nur fÞr Steaks und die kann ich ja nicht, aber die kommt jetzt sofort auf den Weihnachtswunschzettel. Gestern nutzte ich wie immer meine Edelstahlpfanne, Hauptsache, nichts Beschichtetes, soviel wusste ich auch schon. Der Ofen lief auf 200 Grad, die Pfanne blieb 15 Minuten drin, ich legte die Ofenhandschuhe sehr, sehr sichtbar in meine Augenlinie, um sie bloà nicht zu vergessen, wenn die Pfanne auf dem Herd stand, schloss die KÞchentÞr, Ãķffnete das KÞchenfenster sehr weit, warf die Abzugshaube an und betete zu den RauchmeldergÃķttern, mich zu verschonen. Ich salzte das Fleisch noch einmal, kein Pfeffer, SonnenblumenÃķl in die Pfanne, das quasi sofort zu rauchen begann, ich wartete trotzdem noch ein winziges bisschen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es echt in Millisekundenschnelle heià genug fÞr das Fleisch war, ich probierte es mit einem HolzstÃĪbchen, das sofort Blasen warf und ergab mich in mein Schicksal: Fleisch in die Pfanne! Ahoi!

Man konnte der Maillard-Reaktion quasi zugucken! Es roch von Anfang an deutlich anders als sonst: krÃĪftiger, fleischiger, wÞrziger, aber nicht verbrannt oder rauchig. Ich guckte nicht auf die Uhr, sondern auf die OberflÃĪche des Fleischs. Als ich der Meinung war, ich kÃķnnte es wenden, tat ich genau das, freute mich Þber eine herrliche Unterseite, guckte dem Fleisch weiter zu, wagte es irgendwann, den Finger aufs Fleisch zu drÞcken, um zu prÞfen, ob es medium war, meinte medium zu spÞren, und stellte die Pfanne in den weiterhin auf 200 Grad bullernden Ofen.

WÃĪhrenddessen schraubte ich einen Tempranillo auf und lieà F. schon mal das Salatdressing kosten. NatÞrlich hatte ich wieder eine Majo gemacht und das Caesar-Dressing, weil ich dachte, wenn in der Salsa Anchovis und Zitrone drin sind, dann passt das Dressing zum grÞnen Salat ja super. Tat es auch. Gestern brauchte ich allerdings vier Versuche fÞr die Majo; das erste Mal letzte Woche war anscheinend pures AnfÃĪngerglÞck. Gestern verbanden sich Eigelb und Ãl zunÃĪchst nicht, die Majo blieb viel zu flÞssig. Keine Ahnung, ob man das noch hÃĪtte retten kÃķnnen, aber ich stellte die SchÞssel weg, nahm eine neue, schlug ein neues Eigelb auf und gab Ãl dazu. Das klappte ganz gut, dann kippte ich zuviel Ãl auf einmal zur Masse und sofort geronn alles. Aber ich hatte ja schon gelernt: Das kriegt man wieder hin! Die dritte SchÞssel aus dem Schrank geholt, einen halben TeelÃķffel sehr heiÃes Wasser dazu, die kaputte Majo tropfenweise dazugeben und schlagen, bis der Arm abfÃĪllt! Das klappte so gut, dass ich auch hier plÃķtzlich zu viel Masse dazugab, worauf wieder alles geronn. Die vierte SchÞssel aus dem Schrank geholt, alles nochmal, mein rechter Arm ist inzwischen doppelt so dick wie mein linker, aber ich hatte endlich perfekt cremige Majo, die ich mit Zitrone, Essig, Anchovis, Parmesan, Knoblauch und Worcestersauce abschmeckte. Sie brauchte kein Extrasalz mehr, weil ich mich inzwischen traue, von allem anderen Salzigen genug in die Fett-Ei-Mischung zu werfen.

Das Steak war meiner Meinung nach fertig, keine Ahnung, wie lange es im Ofen gewesen war, darauf kÃķnnte ich vielleicht beim nÃĪchsten Mal achten; nun hob ich es aus der Pfanne und lieà es zehn Minuten lang rumliegen. Nach der Ruhezeit kam es mit Salat und Salsa auf den Teller, ich fotografierte, ohne wirklich auf Winkel und Bildausschnitt zu achten, denn OMG Hunger! und schnitt das Fleisch an. Eine herrliche Kruste, nicht zu fest, nicht zu nachgiebig. Das Fleisch war ein winziges bisschen Þber Medium drÞber, aber noch deutlich rosa, und es schmeckte herrlich. F. meinte, das sei das beste Steak, was er je auÃerhalb eines Restaurants aus einer Pfanne und nicht vom Grill gegessen habe und nein, das liegt nicht daran, dass der Mann mich toll findet! Glaube ich jedenfalls, ich wollte nicht nachfragen, sondern nur stumm mein Fleisch genieÃen. Die Salsa dazu war hervorragend, die kann ich hiermit auch locker weiterempfehlen. Stelle ich mir zu Fisch fast noch besser vor. Sogar der Fettrand, den ich vorher eingeschnitten hatte, war knusprig geworden, wie beim guten alten bayerischen Schweinebraten! Very happy Anke.

—

F. guckte noch das Bayernspiel auf meinem Laptop, ich rÃĪumte die KÞche wieder in einen menschenwÞrdigen Zustand und fiel dann sehr mÞde ins Bett. Eigentlich nur ein normaler Alltag, Arbeiten, Einkaufen, Kochen, aber er hatte sich sehr gut und rund und voll angefÞhlt.

+++

+++

Dir gefÃĪllt, was du hier liest oder du mÃķchtest mir eine gusseiserne Pfanne finanzieren? Dann bedanke ich mich fÞr deine kleine Spende.

—

Tagebuch Donnerstag, 6. Dezember 2018 â Krampus und Caesar Salad

Der Tag begann damit, dass ich Þberrascht und freudig feststellte, dass in meinen Sneakers an der EingangstÞr ein Schokonikolaus steckte, der seinen Kumpel Krampus aus Wien mitgebracht hatte. Also eigentlich hatte F. beide aus Wien mitgebracht, der kleine Racker, und von mir unbemerkt in meinen Schuhen deponiert. Das war ein schÃķner Tagesanfang.

—

Gearbeitet, rumgepuzzelt, in Salz. Fett. SÃĪure. Hitze. das Salz-Kapitel zuende gelesen, das ich vorgestern begonnen und in dem ich bereits mein Mittagessen fÞr gestern gefunden hatte.

—

Caesar Salad ist mein absoluter Lieblingssalat. Ich glaube, ich habe kein Essen, auch wenn es noch so unfotogen ist, so oft geinstragrammt wie diesen Salat, weil er einfach immer gut ist, egal wie huschig ich ihn zubereite. Okay, eigentlich ist er eine Entschuldigung, um einen Berg Knoblauchcroutons zu essen, aber das behalten wir einfach mal fÞr uns.

Im Salz-Kapitel tauchte nun genau dieser Salat als Lernvorlage auf: Man sollte an ihm bzw. seinem Dressing ausprobieren, wie man Salz schichtet, also wie man verschiedene salzige Zutaten zusammen verwendet und wie anders alles wird, je nachdem was man hinzufÞgt. An diesem Dressing sollte man auch Abschmecken Þben.

Ich koche jetzt seit fast zehn Jahren halbwegs regelmÃĪÃig â oft genug reicht auch ein Sandwich zum Abendessen, das ist nicht Kochen â, aber ich habe immer noch das GefÞhl, keine Intuition fÞr die Sache entwickelt zu haben. Ich befolge Rezepte ziemlich sklavisch, weil ich meist nicht wÞsste, was ich ÃĪndern sollte auÃer vielleicht Dinge wegzulassen, die ich nicht mag oder die ich gerade unnÃķtig finde (meistens Fleisch). Ich behaupte, ich habe mir gewisse Grundfertigkeiten beigebracht, aber ich koche sehr oft das Gleiche, weil ich weiÃ, dass es funktioniert. Mir fehlt (noch?) die FÃĪhigkeit, aus dem Gelernten etwas Neues zu machen. Also anders als an der Uni, wo einem auch niemand die Hausarbeiten schreibt, man aber die Grundfertigkeiten beigebracht bekommt (wo ist die Bibliothek, wie funktioniert sie, wie finde ich einen Aufsatz). Da habe ich recht schnell kapiert, wie ich aus BauklÃķtzen ein Haus bauen kann, vor allem, weil ich so viele andere AufsÃĪtze lesen musste, um selber welche zu schreiben.

Genauso habe ich eigentlich gewisse Grundlagen beim Kochen drauf, aber ich bekomme die Einzelteile noch nicht selbstÃĪndig zu etwas Neuem gepuzzelt. Deswegen gucke ich so gerne Kochshows wie Masterchef, wo die Kandidat*innen beispielsweise eine Grundzutat vorgegeben bekommen und daraus was zaubern mÞssen. Ich bin jedesmal wieder davon erstaunt, was man alles aus, keine Ahnung, Tomaten machen kann auÃer Suppe, Salat und dem Klassiker âzwei Scheiben davon aufs KÃĪsebrotâ. Deswegen habe ich mich gestern so Þber die verkohlten Zwiebeln gefreut: Ich wÃĪre nie auf die Idee gekommen, sie bewusst anzubrennen, weil ich die Grundfertigkeit âmit starken Aromen arbeitenâ schlicht noch nicht drauf habe.

Auch von Masterchef gelernt habe ich solche simplen Dinge, Þber die alle geÞbten KÃķch*innen vermutlich gutmÞtig mit den Augen rollen, wie: Jedes Gericht sollte verschiedene Texturen haben oder unterschiedliche AggregatzustÃĪnde, damit der Mund sich nicht langweilt. Also knackig plus schmelzig. Oder fest und weich. Oder auch mild und scharf sowie heià und kalt. Ich habe mal als Schreibtipp gelesen, sich seine LieblingsbÞcher analytisch vornzunehmen, um herauszufinden, warum genau sie die LieblingsbÞcher sind, damit man daran seine eigenen Geschichten orientieren kann. Das versuche ich seitdem auf meine Lieblingsgerichte anzuwenden: Warum schmecken mir manche Dinge besser als andere? Ich mag zwar die mummelige GleichfÃķrmigkeit von Spaghetti Carbonara (gleiche Temperatur und MundgefÞhl aller Zutaten, alles recht salzig), aber ich mag genauso die WundertÞte Salade niçoise (warm und kalt, weich und fest, GeschmÃĪcker von mild bis salzig). Generell war ich erstaunt darÞber, dass ich beim Nachdenken Þber Lieblingsgerichte doch eher an salzige als an sÞÃe dachte â vermutlich weil letztere einfach nur das sind: sÞÃ. (In diesem Zusammenhang: HÃĪnde weg von Schokolade, die ist perfekt so wie sie ist! Das Grauen von Chili-Schokolade!)

Zusammengefasst: Ich wÞrde gerne etwas strukturierter meine KochfÃĪhigkeiten ausbauen. Da ich kÃķrperlich keine Kochausbildung mehr hinkriege und ich auch keine Lust auf VHS-Kurse mehr habe, erhoffe ich mir von BÞchern wie Salz. Fett. SÃĪure. Hitze. ein bisschen mehr Grundwissen, das ich schlicht Þbersprungen habe beim Rezeptekochen, und damit verbunden mehr inneres Handwerkszeug, um nicht immer das Gleiche einzukaufen und daraus immer das Gleiche zu kochen.

Deswegen fand ich es reizvoll, einen Caesar Salad neu zu lernen, gerade weil ich den schon so oft gemacht habe â so konnte ich vergleichen. Es ging im Buch nicht darum, die RomamasalatblÃĪtter besonders schick zu schneiden oder wie man aus Brot Croutons macht, das habe ich so gemacht wie immer. Es ging stattdessen darum, das Dressing von Grund auf zu verstehen. Das Buch gibt keine Mengenangaben vor (wieviel Worcestersauce, wieviel Parmesan, wieviele Sardellen?), sondern sagt nur: Probier mal aus, davon was zur Majo zu geben. DafÞr gab es eine Mengenangabe, die mir auch noch nicht bekannt war: 175 ml Ãl auf ein Eigelb. Ich hatte gefÞhlt nur recht kleine Eier und benutzte daher erstmal 150 ml, aber das war zuwenig, wer hÃĪtte es gedacht. Mayonnaise habe ich bisher mit dem PÞrierstab gemacht und mich auch da an Rezepte gehalten. Dieses Mal griff ich zu SchÞssel und Schneebesen. Alleine das war toll, weil es sich danach angefÞhlt hat, Grundlagen zu erlernen. Erstmal die Basics verstehen, dann kannst du immer noch zum Zauberstab greifen.

Ich begann also mit dem Mise en Place (auch so eine schÃķne Grundfertigkeit), was auch im Buch beschrieben wird: Parmesan reiben, Sardellen zerdrÞcken, Knoblauch mit einer Prise Salz zerreiben, Salz in ein GefÃĪà schÞtten, aus dem man mit den Fingern salzen kann, Worcestersauce aufschrauben (das letzte fand ich besonders schnuffig). FÞr die Majo: eine Zitrone auspressen und Essig bereitstellen. Ich wunderte mich, dass kein Senf verlangt war und googelte erstmal nach: Nein, es muss kein Senf in eine Majo, aber der gibt von Anfang an etwas SÃĪure und SchÃĪrfe dazu. Genau das wollte ich ja aber selbst in der Hand haben. Also: Senf wieder in den KÞhlschrank stellen, aus dem ich ihn schon vor lÃĪngerer Zeit geholt hatte, denn immerhin wusste ich schon, dass alle Grundzutaten die gleiche Temperatur haben sollten. Und da ich Eier und Ãl nicht im KÞhlschrank aufbewahre uswusf.

Ein SalztÃķpfchen habe ich mir schon vor lÃĪngerer Zeit angewÃķhnt, die anderen Handgriffe kannte ich auch, wobei ich das Zerreiben des Knoblauchs mit meinem groÃen Kochmesser sehr genoss. Auch eine Sache, die bei mir ein bisschen gedauert hatte: mich an groÃe, scharfe (teure) Messer ranzutrauen und nicht immer das kleine Supermarktmesser fÞr alles zu benutzen.

Jetzt aber: ein Eigelb in eine breite SchÞssel aufschlagen, das SonnenblumenÃķl abmessen und in ein GefÃĪà umsiedeln, aus dem man kontrollierter gieÃen kann als aus der wabbeligen Plastikflasche. Aus einem feuchten Handtuch einen Ring basteln, auf dem die SchÞssel fest steht (schon was gelernt!). Und dann ganz langsam Ãl zum Ei geben und mit dem Schneebesen zÞgig verschlagen. Das ging besser und schneller als ich dachte! Als ich eine schÃķne Masse vor mir hatte, ging es ans Abschmecken. Zum ersten Mal schmeckte ich ungewÞrzte Majo, die quasi nur aus MundgefÞhl besteht (Fett halt). Ich gab vorsichtig Zitronensaft hinzu und wusste sofort: Da geht noch was. Noch ein bisschen Saft fÞr die Frische, dann ein bisschen Essig fÞr eine kleine saure SchÃĪrfe. Und jetzt das Salz.

ZunÃĪchst gab ich den Knoblauch dazu und schmeckte seine ziepende SchÃĪrfe sowie das Salz, mit dem ich die Zehe verrieben hatte. Dann die Sardellen, die deutlich weniger fischig waren als ich sie erwartet hatte. Sie gaben der Masse eine gewisse fleischige Tiefe. Vor der Worcestersauce hatte ich vermutlich zuviel Respekt, mit der koche ich nie, das war die einzige Zutat, fÞr die ich gestern einkaufen gehen musste, Rest war im Haus. Deswegen war ich bei ihr sehr memmig und habe sie auch nicht wirklich herausgeschmeckt. NÃĪchstes Mal. Der Parmesan kam extrem geschmeidig und mit winzigen Salzspitzen dazu, und erst zum Schluss gab ich reines Tafelsalz in die Masse. Ich wollte noch ein bisschen mehr Parmesan und dann war ich zufrieden und von dieser simplen TÃĪtigkeit schon sehr beeindruckt. Alleine bewusst zu merken, wie unterschiedlich salzig salzige Dinge schmecken, fand ich spannend und hoffentlich fÞr die Zukunft hilfreich.

Der letzte Test aus dem Buch: ein Salatblatt durchs Dressing ziehen und gucken, ob alles zusammenpasst. Das passte so gut, dass ich gleich den ganzen Romanakopf in die SchÞssel tunken wollte, aber ich beherrschte mich brav und zerschnitt den Kopf, wÃĪhrend die Croutons in der Pfanne rumknisterten. Der fertige Salat war dann wie immer ein Genuss, und damit verbanne ich mein bisheriges Dressing aus CrÃĻme fraÃŪche, OlivenÃķl und Zitronensaft nach Sibirien.

Die Mayonnaise steht da nur, damit ich mit ihrer perfekten Konsistenz angeben kann. In die habe ich abends einfach WeiÃbrot gestippt, so lecker war sie (die Majo, nicht die Konsistenz).

—

Tagebuch Samstag, 24. November 2018 â Fuppesfrust

Morgens bei F. konnten wir nicht so lange rumlungern, wie zumindest ich es gerne gehabt hÃĪtte, weil der Herr einen Termin hatte. Also ging ich einkaufen, dann erst nach Hause, kochte Tee und las auf dem Sofa vor mich hin, bevor ich mich in den Zwiebellook fÞrs Stadion zwÃĪngte. Unter Shirt und Pulli kam das Thermooberteil, in dem ich walke, denn das speichert WÃĪrme ganz ausgezeichnet, unter die Jeans kamen die Thermotights, bei denen âtightâ wirklich âtightâ meint. Falls ich jemals wieder eine lange Flugreise machen werde, gehen die bestimmt auch als Kompressionsstrumpf durch. Sind aber trotzdem top bequem. (Ich verlinke mal wieder Nike, die gute Sportbekleidung auch fÞr dicke Menschen anbieten und dafÞr auch etwas krÃĪftigere Damen als Models engagiert haben.)

Gestern fuhr ich ausnahmsweise ohne F. nach Augsburg ins Stadion, hatte also keinen GesprÃĪchspartner fÞr die 40-minÞtige Zugfahrt. In meine dicke Winterjacke passt zwar ein Taschenbuch in die Innentasche, ich lese aber nun mal gerade den dicken Feuchtwanger und hatte keine Lust auf alle meine eBooks, die ich auf dem Handy mit mir rumtrage. Also stopfte ich mir 800 Seiten groÃe Literatur in die Seitentasche und in die andere meinen eingerollten FCA-Schal. Der bleibt bis Augsburg in der Jacke, seit ihn mir in MÞnchen mal ein schlecht gelaunter Blauer wegreiÃen wollte. Ich war netterweise in breitschultriger Begleitung und habe daher meinen Schal noch. Aber ganz ehrlich: Wenn ich alleine gewesen wÃĪre, hÃĪtte ich ihn locker hergegeben. Wenn dem Idioten dabei einer abgeht, ein StÞck Textil zu klauen, dann bitte. Meine Verachtung fÞr sein armseliges Leben ist ihm sicher, und ich kaufe mir einfach einen neuen Schal. (FuÃballrituale kÃķnnen so erzdÃĪmlich sein.)

Auf der Fahrt selber saà ich dann quasi inkognito hinter einigen Herren, die sich teilweise als Eintracht-Frankfurt-Fans zu erkennen gaben (oder an ihren schwarzweiÃen Schals erkennbar waren), teilweise als Bayernfans, die die Karten fÞrs Spiel #FCASGE gewonnen hatten. Der Frankfurtfan meinte, sie hÃĪtten Augsburg in zehn Spielen nie schlagen kÃķnnen; wenn nicht heute, mit dieser Mannschaft, wann dann? Die Bayernfans beglÞckwÞnschten ihn bzw. seine Mannschaft nochmal zum Pokal, und alle waren nett zueinander. Ich kannte die Statistik der letzten zehn Spiele gar nicht und war von Augsburg beeindruckt.

Leider nicht sehr lange.

(Hinter meiner Hand oben links im Bild geht gerade die Sonne hinter dem Stadion unter. Ich habe die mal nicht weggeschnitten, damit ich mich selber daran erinnere, dass ich im Winter keine Sonnenbrille im Stadion brauche, weil die Sonne pÞnktlich zum Anpfiff nicht mehr blendet.)

Der Kids Club drehte vor dem Spiel seine Þbliche Ehrenrunde, wie immer auch mit Kindern der Gastmannschaft, was netterweise stets dazu fÞhrt, dass die sonst unerbittlich pfeifenden Gegnerfans mal drei Minuten Ruhe geben und kleinen Kindern winken, wie der Rest des Stadions auch. Ich mag das sehr.

Dann gab’s allerdings kaum noch was, was ich mochte. Der FCA kassierte nach 51 Sekunden das erste Gegentor, nach 46 Minuten das zweite, an das dritte kann ich mich nicht erinnern, und bis auf die zwei Minuten nach dem 1:3 in der 91. Minute hatte ich auch nie das GefÞhl, dass Augsburg Herr auf dem eigenen Platz war. In der ersten Halbzeit lieà ich mich ab und zu zum PÃķbeln hinreiÃen, weil ich so stinkig war, in der zweiten saà ich nur ergeben in unser Schicksal rum und wartete, bis endlich der Abpfiff kam. Nach dem 0:3 dachte ich ganz kurz darÞber nach, schon zu gehen und einen frÞheren Zug zu nehmen, aber das macht man ja bekanntlich nicht. (FuÃballrituale kÃķnnen so erzdÃĪmlich sein.) So sah ich immerhin noch ein Tor vom FCA, wollte aber nach dem Spiel wirklich dringend nach Hause. Das war extrem anstrengend beim Zugucken, weil der Mannschaft quasi alles fehlte, was sie beim Spiel gegen zum Beispiel Dortmund noch so aufregend gemacht hatte. GefÞhlt kam ein Pass von zehn an, alle wollten es wieder irre kompliziert machen, und wenn es jemals eine Vereinsgeschichte geben sollte, mÞsste ihr Titel âJETZT LASST DOCH MAL DIE SCHEISS QUERPÃSSE!â lauten. Die Statistik weist Augsburg leider als Kloppertruppe aus, aber nicht mal diese *hust* StÃĪrke konnten sie gestern aus*hust*spielen, weil Frankfurt cleverer foulte und der Schiedsrichter fÞr mein GefÞhl irre viel durchgehen lieà (aber fÞr beide Mannschaften â auch nur gefÞhlt).

Immerhin war ich schnell bei und in der Tram und schaffte es noch zum frÞhen Zug um 18.08 Uhr anstatt auf den um 18.42 warten zu mÞssen. Der Zug war leider ein kurzer und dementsprechend voll, aber netterweise bot mir ein FCA-Fan seinen Sitzplatz an. Sehe ich schwanger aus? Hat Dicksein ungeahnte Vorteile? Oder war der Kerl einfach nur nett? Egal, ich saÃ. Die ÃĪltere Dame neben mir meinte weise: âWenn die Fans so leise in den Zug kommen, ahnt man immer schon, wie das Spiel war. Verloren?â Ich berichtete und grinste innerlich darÞber, dass die Dame anscheinend die Horde grÃķlender Eintrachtfans zwei Wagen hinter uns nicht gehÃķrt hatte. Vor denen hatte ich auf dem Bahnsteig ein bisschen Angst gehabt. Ich mag grÃķÃere MÃĪnnergruppen generell nicht, noch weniger mag ich sie bei FuÃballspielen (sorry, Jungs) und am allerwenigsten, wenn sie auch noch Bier intus haben. Ich verstehe nicht, dass beim FCA nicht nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt wird. Klar tanken alle vorher schon, aber das wÃĪre immerhin eine kleine MÃķglichkeit, Dinge etwas besser im Griff zu haben.

Neben mir im Zweiersitz hatte es sich ein Frankfurtfan mit seinem kleinen Sohn bequem gemacht, der den umstehenden FCA-Fans begeistert erzÃĪhlte, dass er vier sei und heute zum ersten Mal im Stadion und wie toll alles gewesen wÃĪre und so weiter und so fort. Die FCAler klÃķnten gemÞtlich mit, und so fand dann doch eine kleine FanverbrÞderung statt und ich konnte einfach nicht mehr stinkig sein.

Das wurde ich dann in der U-Bahn vom Bahnhof nach Hause, als ernsthaft wieder jemand Þber den FCA-Schal lÃĪsterte, den ich vergessen hatte, wieder in die Tasche zu stecken. Irgendein Trottel textete erst mich und dann seine immerhin komplett unbeeindruckte Freundin voll, dass ich mich wohl verfahren hÃĪtte, Augsburg wÞrde hier nicht spielen, was fÞr eine ScheiÃstadt und er hÃĪtte mal einem FCA-Fan in MÞnchen den Schal geklaut und yadayadayada und dann ging ich einfach weg, weil ich gerade wieder gute Laune gehabt hatte. Vollpfosten. Kein Wunder, dass so viele Leute FuÃballfans scheiÃe finden. Ich finde uns manchmal auch scheiÃe.

—

Was irgendwie schÃķn war, auch wenn das Thema fies ist, Donnerstag, 22. November 2018 â Rumlesen und rumgucken

Nach den ein, zwei langen Wien-EintrÃĪgen hatte ich keine Lust mehr auf den dritten, der ebenfalls so lang geworden wÃĪre, weswegen euch leider die schÃķne, zweistÞndige Diskussion im Burgtheater entgangen ist, falls ihr vorletzte Woche nicht schon meinem Link auf Twitter gefolgt seid. Die Veranstaltung âAufbruch in die Zukunft. 1918 und heute â Matinee zum Ende des Ersten Weltkriegs und zur Ausrufung der Republikâ wurde nÃĪmlich live auf Ã1 Þbertragen und lieà sich auch eine Woche lang nachhÃķren. Jetzt ist der Link leider tot.

Ich fand es sehr spannend, das Ende des Weltkriegs aus Ãķsterreichischer Perspektive besprochen zu hÃķren. Zum einen musste ich danach erstmal Daten googeln, weil stÃĪndig vom 26. Oktober als Feiertag gesprochen wurde und ich schlicht nicht wusste, was da passiert war. (Jetzt weià ich’s.) Peinlicherweise wusste ich nicht, dass auch Ãsterreich von den Alliierten besetzt war, genau wie Deutschland. Ãberhaupt weià ich viel zu wenig Þber unser Nachbarland, weswegen ich das Buch von Philipp Blom ja so spannend fand. Ich weiÃ, ich verlinke neuerdings dauernd zu meinem Blogeintrag zum Buch, aber das lohnt sich wirklich; hier halt der Absatz Þber Ãsterreich bzw. das letzte eingerÞckte Zitat, in dem beschrieben wird, wie aus dem Riesenreich Ãsterreich-Ungarn das kleine Ding wird, was es heute noch ist und was es vorher nie war. WÃĪhrend der Veranstaltung fiel die Bemerkung, dass fÞr die 1918 ausgerufene Republik 22 Dynastien auf ihre Kronen verzichteten. Das ist doch mal schÃķner Partysmalltalk.

Zum anderen habe ich von dieser Veranstaltung auÃer dem gesprochenen Ohrwurm âHoch die Republikâ noch die WÞrdigung der unglÞcklicherweise so bezeichneten Zwischenkriegszeit mitgenommen. So geht es mir selbst auch, vor allem im Hinblick auf meine Diss: FÞr mich sind die 20er Jahre nur ein Zwischenspiel oder eine bÃķse OuvertÞre zum noch bÃķseren StÞck. Ich vergesse selbst gerne, wie unglaublich revolutionÃĪr (im wahrsten Sinne des Wortes) diese Zeit gewesen ist und welche UmwÃĪlzungen in sehr kurzer Zeit passierten. Errungenschaften wie die erste Republik (Volksgewalt statt Monarchie, kein Gott mehr in der Verfassung), die erste Demokratie auf deutschem Boden, das Frauenwahlrecht etc. werden auch in meinen inneren ZeitlÃĪuften verdrÃĪngt von Inflation, Wirtschaftskrise und drohendem Nationalsozialismus. Gleichzeitig ist mir bewusst, warum die 20er auch die Goldenen Zwanziger genannt werden: neue Musik, Film als Massenmedium, Bauhaus-Architektur, mehr FreizÞgigkeit, der Bubikopf (um mal ein Beispiel der neuen Mode zu nennen). Ich fand es spannend, diese Zeit gewÞrdigt zu sehen und versuche mich seitdem selbst immer wieder daran zu erinnern.

Die Diskussion drehte sich dann auch um die heutige Zeit; es wurde gefragt, warum nicht wieder der 12. November gefeiert werde, an dem 1918 die erste Republik Ãsterreich ausgerufen wurde. Es wurde mehr Verfassungspatriotismus gefordert, mehr Stolz auf demokratische Errungenschaften und mehr Ãchtung von Antidemokraten, von denen Ãsterreich leider auch genug hat (der Seitenhieb auf die AfD blieb nicht aus). Es wurde auch betont, dass manche Dinge schlicht nicht verhandelbar seien (Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Individualrechte, die Versorgung SchwÃĪcherer), weswegen es auch nichts bringe, mit Rechten zu reden, die genau diese Dinge verhandeln wollten. GroÃer Applaus, auch von mir.

Neben der Diskussion gab es Ausschnitte aus Texten, die von Schauspieler*innen des Burgtheaters gelesen wurden. Einen der Herren sahen wir abends Þbrigens in der spannenden Inszenierung von Glaube Liebe Hoffnung von ÃdÃķn von HorvÃĄth wieder, und seitdem wir Karten fÞr dieses StÞck hatten, erzÃĪhlte mir F. von einem dreiminÞtigen Ausschnitt aus einem alten Programm von Josef Hader, der in Paris den Ast trifft, der 1938 HorvÃĄth erschlagen hatte.

—

Einige der Texte las ich gestern in der Stabi nach. Besonders beeindruckt hatte mich K. u. K. GeflÞster von Andrzej Stasiuk, eine Rede, die der Verfasser am Burgtheater 2008 (?) gehalten hatte und die in Lettre abgedruckt ist (leider online nicht vollstÃĪndig). Das Magazin gibt es seltsamerweise auch in Unibibliotheken nicht online, weswegen ich gestern mit dem dicken Jahresband im Lesesaal saÃ. Der ErzÃĪhler besucht an Allerheiligen einen Friedhof, auf dem Gefallene des Ersten Weltkriegs liegen, die miteinander sprechen. Ich hatte mir von der Lesung den Begriff der âmineralischen Knochenâ gemerkt, die der Regen zerfrisst, genau wie âdie Reste von Metall, die Schnallen, die KnÃķpfe mit den Regimentsnummern, die Plomben in den ZÃĪhnen, die NÃĪgel in den Stiefeln. Wenn sie in Stiefeln bestattet wurden. Da bin ich nicht sicher.â

ââWer spricht?â

âDer Gemeine Jussuf Kusturic, 4. Bosnisch-Herzegowinisches Infanterieregiment, Friedhof in Przyslup. Sammelgrab, das erste links vom Eingang.â

âWann bist du gefallen?â

âAm 2. Mai in der FrÞhâ. Am ersten Tag der Schlacht von Gorlice. Ich stieg aus dem Graben und war tot. Ich war aus der Gegend von Mostar. Ich bin hierhergekommen, um zu sterben.â

âAber du hast vier Monate lÃĪnger gelebt.â

âJa. Aber im Mai zu sterben, das tut weh. Ich weià nicht einmal, was es war. Ich war einfach plÃķtzlich tot. Die Buchen trieben kleine grÞne BlÃĪtter. Ich lag auf dem RÞcken, bis schlieÃlich alles still wurde und erlosch. Im Winter hÃķrt man hier keine GerÃĪusche. Dann rufe ich mir in Erinnerung, wie Mostar im Dezember duftete, wie Travnik duftete und Sarajevo. Sie dufteten nach Eichenrauch.â

âMein Dorf roch nach Kiefern- und Birkenrauch. Der Frost kam im Oktober, tausend Werst Ãķstlich von Moskau. Doch der Zar hatâs befohlen, deshalb kam ich hierher, um von einem Mannlicher Kaliber 8 zu sterben.â

âUnd unser Kaiser lieà uns rote Feze tragen, darin gingen wir zum Angriff. Wir trugen rote Feze und waren durch die BÃĪume meilenweit zu erkennen, denn der Kaiser wollte in seinem Reich kaiserliche TÞrken haben, deshalb liefen wir mit diesem Rot auf den KÃķpfen herum wie die HÃĪhne, wir brachen aus Mostar, Tuzla und Sarajevo auf, um auf den HÃĪngen von Magura zu fallen. Wir trugen hellblaue Uniformen, und man sah sofort, wer sich in die Hosen geschissen hatte.â

âSÞà und ehrenvoll ist es, sich fÞr den Kaiser in die Hosen zu scheiÃen.â

âWer spricht denn da?

âSchÞtze Mendel Brod. 4. FeldschÞtzenbataillon. Friedhof in Magura. Grab 51. Auch am 2. Mai, so wie der muslimische Kollege. Vermutlich ein Schrapnell.â

âWoher?â

âBircza bei Przemysl.â

âGarnison?â

âBraunau am Inn.â

âMach keine Witze.â

(Andrzej Stasiuk (Olaf KÞhl, Ãbers.): âK. u. K. GeflÞsterâ, in: Lettre International 88 (2010), S. 94â97, hier S. 94.)

—

Ich hatte mir auÃerdem das Buch Menschen im Krieg (1918) von Andreas Latzko herauslegen lassen, das in der Stabi nur in alter deutscher Schrift zu finden war; ein Exemplar stammt von der Ordensburg Sonthofen, was mich etwas erstaunte, denn der kurze Ausschnitt, den wir hÃķrten, beschrieb die Heimkehr eines kriegsversehrten Soldaten. Ich las die Geschichte gestern zuende und mÃķchte nun das ganze Buch lesen, worauf ich gestern im Lesesaal aber keine Lust hatte.

Ausgeliehen habe ich mir den Sammelband Hungern â Hamstern â Heimkehren: Erinnerungen an die Jahre 1918 bis 1921 (Inhaltsverzeichnis), aus dem wir einen kleinen Ausschnitt von Lotte Pirker gehÃķrt hatten.

—

Mein Nachhauseweg fÞhrte mich am Bayerischen Hauptstaatsarchiv vorbei, wo ich ein Plakat fÞr die Ausstellung Getroffen. Gerettet. Gezeichnet â SanitÃĪtswesen im Ersten Weltkrieg sah, die thematisch natÞrlich hervorragend passte, weswegen ich gleich hineinging. Das kÃķnnt ihr auch noch bis zum 30. November tun, und ich empfehle das sehr. Ist nur ein Raum plus ein Vorraum. In dem steht als zentrales AusstellungsstÞck ein durchschossener Stahlhelm, was ÃĪuÃerst plakativ klarmacht, worum es geht.

Ich fand es bemerkenswert, wieviele originale StÞcke aus der Zeit ausgestellt waren: Verbandsmaterial, medizinisches Werkzeug, wobei mich ein dreistÃķckiger Koffer mit Operationsbesteck sehr beeindruckte; ein Morphium-Spritzbesteck, dessen Leihgeber âPrivatbesitzâ mich auch kurz stutzen lieà â die meisten StÞcke kamen aus militÃĪrhistorischen oder medizinischen Sammlungen. Wie im verlinkten Flyer zu sehen ist, ging es auch um die Nachkriegszeit und wie mit Versehrten umgegangen wurde. Ich lernte, dass die Deutschen als erste Giftgas einsetzten, dass es Gasmasken fÞr Pferde gab und Hunde zur Rettung von Verwundeten genutzt wurden. Es gab Prothesen zu sehen und zerschossene Knochen, was alles nicht wirklich Spaà macht, aber ich fand es sehr eindringlich, ohne sensationsheischend zu sein.

Und seit den Fotos weià ich auch, dass die Soldaten in ihren Stiefeln bestattet wurden.

—

Tagebuch Freitag, 16. November 2018 â Lesetag

Gestern war ein bisschen Urlaub-vom-Urlaub-Tag. Seit unserer RÞckkehr hatte ich lauter Kleinkram zu erledigen, aber gestern war mal nichts. Niemand wollte was, ich wollte auch nichts, also las ich viel. Zum Beispiel den Newsletter von Austin Kleon, der mich auf einen alten Artikel (2014) von Rob Walker aufmerksam machte: How To Pay Attention: 20 Ways To Win The War Against Seeing.

Walker beschreibt eine Aufgabe, die er seinen Design-Student*innen stellte: Sie sollten in der Woche bis zur nÃĪchsten Sitzung Þben, aufmerksam zu sein. Das war’s. Teil der Ãbung war zu sehen, wie genau nun Menschen versuchen, aufmerksam zu sein bzw. mit welchen Methoden sie Dinge fanden, die man normalerweise Þbersieht. Der Artikel fasst 20 Tipps zusammen, die ich alle spannend fand fÞr einen neuen Blickwinkel fÞr die eigene Umgebung oder als Ausgangspunkt fÞr einen neuen Blogeintrag, ein Kunstprojekt, gegen die Langeweile auf dem Weg zur Arbeit usw.

Ein paar Tipps darunter bezogen sich auf Kunstbetrachtung. Der Slow Art Day (kannte ich auch noch nicht) findet jedes Jahr im April statt: Dabei trifft man sich in Museen, schaut sich fÞnf Werke fÞr jeweils zehn Minuten an und spricht danach darÞber. Es mÞssen anscheinend nicht die gleichen Werke sein, es geht, glaube ich, gar nicht darum zu vergleichen, wer jetzt was gesehen hat, sondern es geht darum, sich aufmerksam einem Werk zu widmen und wahrzunehmen, was man sieht, was man dabei vielleicht fÞhlt, welche Assoziationen man hat.

So ÃĪhnlich ist Þbrigens unser Podcast entstanden: Wir wollten alle den Cremaster-Cycle von Matthew Barney sehen, der 2014 netterweise umsonst an drei Abenden in der Hochschule fÞr Film und Fernsehen gezeigt wurde. Nachdem alle fÞnf Filme durch waren, wollten wir natÞrlich dringend darÞber sprechen, wobei wir spaÃeshalber ein Smartphone mitlaufen lieÃen. Als wir uns unsere Diskussion â die alleine durch das offene Mikro etwas strukturierter und wohlformulierter ablief als die Þblichen KlÃķnabende â noch mal anhÃķrten, fanden wir das gut genug, es auch anderen vorspielen zu wollen, und schon hatten wir einen Kulturpodcast. Aber auch ohne einen Podcast kann man sich mal im Museum verabreden und danach bewusst darÞber reden. Wer das lieber alleine macht, kann sich nach fÞnf Werken ins MuseumscafÃĐ setzen und aufschreiben, was er oder sie gesehen und gefÞhlt hat. (Zack, Blogeintrag fertig! Merke ich mir fÞr Tage, an denen ich auf nichts Lust habe.)

Eine weitere Art des Kunstguckens ist das richtig lange Kunstgucken. Ich zitiere aus dem Artikel:

âEducator Jennifer L. Roberts has described an assignment sheâs used in art history classes as making students regard a single work for âa painfully long time.â This seems to mean three hours, which does sound like a challenge (…). The taskâââânoting down his or her evolving observations as well as the questions and speculations that arise from those observationsââââis meant to be the first step in a research process. But Roberts argues, persuasively, that itâs a highly useful step. Students resist, but eventually find that looking really slowly forces them to notice things they had initially missed. âWhat this exercise shows students,â Roberts writes, âis that just because you have looked at something doesnât mean that you have seen it.â

Ich habe noch nie so lange vor einem Werk gesessen, aber es erschlieÃt sich mir sofort, dass man immer mehr sieht, je lÃĪnger man hinguckt. Das merke ich bei jedem Werk, Þber das ich bisher eine Hausarbeit geschrieben habe â man denkt immer, man hat es gesehen, aber es verÃĪndert sich bei jedem erneuten Draufschauen, erÃķffnet neue Perspektiven oder zwingt zu neuen Fragestellungen. Das merkte ich besonders bei meiner Masterarbeit, bei der sich meine ursprÞngliche Forschungsfrage nicht mehr halten lieÃ, je lÃĪnger ich auf LÞpertz guckte â aber gerade dieses Mehrfachschauen lieà mich dann andere Dinge fragen.

Was mich zur dritten Art des Sehens fÞhrt, die auch im Artikel beschrieben wird: mehrfach gucken. Walker verlinkt einen Artikel aus der New York Times, in dem der Autor Randy Kennedy beschreibt, dass er sich nun schon seit Jahren den selben Caravaggio im Met anschaut. Schon seinen Weg zum Bild fand ich lesenswert (vermutlich weil ich genau die gleichen Bilder mag oder nicht):

âCurators have long lamented how little time museum patrons spend in front of works; a 2001 study by the Met found the median viewing time to be only 17 seconds. And so I would love to say that I formed a conviction to make the Caravaggio my pilgrimage site in order to nobly embody the pre-Internet virtues of long looking, of allowing meaning to accrue over time. The truth is that my job as an art reporter takes me to the Met with great (and pleasing) regularity, and every time I make my way through the European galleries, I seem to end up passing the painting and stopping short in front of its pile of shadows.

Eventually I came to remember exactly where the painting was, and after an interview, before heading to the subway, I got into the habit of making a beeline for it, almost sheepishly, like somebody at a party snubbing all the guests except the one he really wants to talk to. Iâd shoot painfully past Hans Memling, one of my favorites, past Bosch and past Bruegelâs stout harvesters, eternally eating their lunchtime porridge. Iâd hang a left at van Dyckâs foppish blond duke, ignore Rubens altogether, and by the time I got to Guercinoâs Samson and his gloriously torqued back, Iâd know I was almost there.â

Der Bruegel hÃĪngt da Þbrigens immer noch, der ist leider gerade nicht in Wien bei seinen Kumpels vom Jahreszeiten-Zyklus, nur so nebenbei. Kennedy verweist auch auf das wunderbare Buch Alte Meister von Thomas Bernard, das ich euch ebenfalls empfehlen kann.

—

Ich begann den Artikel mit dem Hinweis auf Austin Kleons Newsletter. Daraus mÃķchte ich noch schnell einen Eintrag vom Verfasser selbst zitieren: We are verbs, not nouns. Er beschreibt ein Interview mit Stephen Fry, in dem dieser die folgenden schlauen SÃĪtze sagte:

âOscar Wilde said that if you know what you want to be, then you inevitably become it â that is your punishment, but if you never know, then you can be anything. There is a truth to that. We are not nouns, we are verbs. I am not a thing â an actor, a writer â I am a person who does things â I write, I act â and I never know what I am going to do next. I think you can be imprisoned if you think of yourself as a noun.â

Das hat mich seltsam berÞhrt, weil ich mich sofort Þber mein Schreiben definieren konnte, aber auch sofort wusste, wie oft sich dieses Schreiben geÃĪndert hat. Mir ist erst Mitte meiner DreiÃiger aufgefallen, dass ich schon immer geschrieben habe. Ich habe als Kind bereits Tagebuch gefÞhrt, ohne es so zu nennen, ich habe halt immer irgendwo irgendwas hingeschrieben, bis ich mit 12 mein erstes BÞchlein bekam, in das ich schrieb. Eine meiner deutlichsten Kindheitserinnerungen ist eine Szene, wie ich mit dem Fahrrad von Oma zurÞck nach Hause fahre und dabei Þber die Blumen am Weg nachdenke. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie ich Þber sie nachdachte, weil ich wusste, dass ich genau diese Gedanken danach aufschreiben wollte â was ich auch tat.

Ich habe mir den Eintrag gerade durchgelesen, weil ich aus ihm zitieren wollte, aber den verschweige ich der Nachwelt besser. Ãhem. Immerhin kommt direkt nach dem arg simplen Vergleich von schÃķnen Blumen und schlichten Menschen noch eine knallharte Analyse zu Ingeborg Bachmanns Gedicht HerbstmanÃķver: âEs ist einfach irre!â

Mir ist beim Tagebuchlesen eben auch bewusst aufgefallen, dass ich recht frÞh damit begonnen habe, mir Þber Dinge klar zu werden, indem ich sie aufschreibe â so wie ich das heute noch mache. Ich erwÃĪhnte das im Blog vermutlich schon mal: Ich habe Schreiben nie als ein Talent oder sogar als eine Grundlage fÞr einen Beruf gesehen, einfach weil ich es schon immer gemacht habe. Ich war also schon immer ein Verb â âschreibendâ statt âSchriftstellerinâ, als was ich mich nie bezeichnet habe â , bevor ich eine Journalistin wurde, eine Bloggerin, eine Werbetexterin, eine Buchautorin, eine Kunsthistorikerin (wenigstens fÞr zwei Kataloge).

—

Nachtrag: Tagebuch Samstag, 10. November 2018 â Vier Ausstellungen und ein Todesfall (meine FÞÃe)

Im mumok waren wir noch nie, daher suchten wir uns im Vorfeld eine Ausstellung raus, die wir anschauen wollten â und lungerten dann ungefÃĪhr fÞnf Stunden im Haus rum und besahen uns im Endeffekt jedes Stockwerk. So kann’s gehen, wenn Ausstellungen Spaà machen. (Oder man sie einfach recht schnell durchschreitet. Ãhem.)

Eigentlich wollten wir zu Doppelleben, begannen aber einfach mal im Untergeschoss bei 55 Dates, denn das klang fÞr mich spannend: âDie Ausstellung prÃĪsentiert eine Mischung aus Bekanntem und weniger Bekanntem, zeigt KÞnstler_innen, die in die Kunstgeschichte eingegangen sind, sowie andere, die es noch zu entdecken gilt. In der unkonventionellen Ausstellungsgestaltung des Ãķsterreichischen KÞnstler Hans Schabus ermÃķglicht 55 Dates Lesarten jenseits konventioneller Erwartungshaltungen an eine lexikalische Ãberblickssammlung zum 20. und 21. Jahrhundert.â Oder anders: Das mumok hat einfach mal 55 seiner Werke auf BauzÃĪune anstatt an edle StellwÃĪnde gehÃĪngt bzw. mitten in den Raum gestellt und lÃĪsst uns als Publikum ohne Absperrseile durchlaufen. Das hÃĪtte genauso beliebig werden kÃķnnen wie die olle Spitzmausmumie von Wes Anderson, Þber die ich gestern nÃķrgelte, war aber stattdessen meiner Meinung nach eine schÃķne Punktlandung.

An den ersten Werken schlenderte ich noch etwas zweifelnd vorbei: Cosima von Bonins Stofftiere mochte ich zwar gerne, konnte aber nicht so recht etwas mit ihnen anfangen. Die Bilderserie Wiener Spaziergang von GÞnter Brus kannte ich teilweise schon, aber eigentlich guckte ich gar nicht so richtig hin, sondern im ganzen Raum herum, denn auch das fand ich spannend: Man konnte durch die GitterwÃĪnde eben fast die ganze Austellung sehen und schlÃĪngelte sich nicht unwissend von Raum zu Raum. Eine groÃe Halle mit einer einzigen festen Stellwand in der Mitte, die von beiden Seiten behÃĪngt war, ansonsten nur GitterzÃĪune und halt viel Kunst. Ich mochte das sehr.

Nach den Stofftieren und den Fotos stand ich vor einem groben Podest aus Holzpaletten und Metall, auf dem vier Skulpturen, unter anderem von Dieter Roth standen. Am Bauzaun nebenan lehnte eine verkohlte HolztÞr von Beuys, auf der anderen Seite hingen lÃĪssig ein paar Warhols. Auf meiner jetzigen Seite hing allerdings eine Fotocollage von jemandem, den ich bisher noch nicht kannte. Bzw. die ich bisher noch nicht kannte, was mir aber auch erst F. in der Wikipedia vorlas. Friedl Dicker-Brandeis‘ Collage So sieht sie aus, mein Kind, diese Welt von 1933 ruiniert einem ziemlich den Tag, weckt aber auch gut auf. Der Text Þber der Collage ist auch auf der mumok-Seite (neben weiteren Beschreibungen) lesbar:

âSo sieht sie aus, mein Kind, diese Welt,

Da wirst du hineingeboren,

Da gibt es welche, zum Scheren bestellt

Und welche, die werden geschoren.

So sieht es aus, mein Kind, in der Welt

In unsern und andern LÃĪndern,

Und wenn dir, mein Kind, diese Welt nicht gefÃĪllt,

Dann musst du sie eben ÃĪndern.â

Das klingt jetzt vielleicht arg zusammenhangslos, obwohl beim Entstehungsdatum 1933 klar ist, worum’s geht, und die Bildbeschriftung auch schlicht erwÃĪhnt, dass Dicker-Brandeis 1944 in Auschwitz starb (ich Þbersetze mal: ermordet wurde), was dann endgÞltig jede gute Laune vertreibt. Ich erwÃĪhne das Werk nur deshalb so explizit, weil es gut in den restlichen Wien-Aufenthalt passte. Am Sonntag hÃķrten F. und ich eine Lesung mit Texten zum Ende des Ersten Weltkriegs und was wir heute noch davon mitnehmen kÃķnnen. Seitdem trage ich den Satz âHoch die Republikâ mit mir herum, und das mag man total albern finden, aber ich habe mich selten so in meinem bÞrgerlichen Verfassungspatriotismus bestÃĪtigt gefÞhlt wie in den letzten Tagen (und Monaten), in denen ich geistig stÃĪndig in irgendwelchen Nachkriegs- oder NS-Zeiten rumgehangen habe. Sich ab und zu mal zu vergewissern, wie groÃartig Demokratie und eine Republik sind, tat ganz gut. Ich kartoffeldrucke mir den Satz jetzt auf ein Shirt, ich kriege den echt nicht mehr aus dem Kopf.

(Kleiner Einschub: der New Yorker erklÃĪrt unter anderem Herrn Trump den Unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus.)

Der Bogen zur Kunst zurÞck: Ich fand es ÃĪuÃerst spannend, diese politische Kunst fast direkt neben Roths Quick-Wurst oder Geschichte zu sehen. Zu sehen, welche Art politische Kunst mÃķglich ist oder mÃķglich sein musste oder irgendwann aus politischen GrÞnden eben nicht mehr mÃķglich war. Diese wenigen Meter Luftlinie zwischen einem Werk von 1933 und zweien von 1968 haben meinen Kopf schÃķn aufgeschraubt.

Dann schlenderte ich an der mittigen Stellwand entlang, die im Bild 1 zum Ausstellungslink gut zu sehen ist, wobei bei unserem Besuch ein Bild fehlte, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch so: Was fÞr eine Kombi! Ed Paschkes schrille Jeanine (1973) hÃĪngt neben Maria Lassnigs introspektivem PfingstselbstportrÃĪt (1969), dann kommt ein Picasso, an dem ich einfach vorbeigegangen bin, kennste einen, kennste alle (ich Þbertreibe, sorry, Pablo), dann kam der abstrakte Rote Turm von Johannes Itten (1917/18), dazu passte ein futuristischer Balla von 1914, und schlieÃlich hatte mich die Ausstellung total im Sack mit den beiden letzten Werken der Wand: zunÃĪchst Kupkas Nocturne (1910/11), das aus blauen FarbflÃĪchen besteht â und dann das Bild Tina im Kupkakleid und ich mit Pinsel (2017) von Ashley Hans Scheirl. Das Kupkakleid ist genau das, wonach es sich anhÃķrt: ein Kleid, das mit ÃĪhnlichen blauen FarbflÃĪchen gestaltet ist wie das Bild, das direkt neben diesem Bild hÃĪngt. So simpel, so toll.

Einschub: Freut ihr euch eigentlich auch so darÞber, dass ihr die ganzen Bilder sehen kÃķnnt, weil das mumok sie tollerweise auf seiner Website hat? Ansonsten lege ich euch den kleinen Katalog ans Herz, der kostet nur 15 Euro und wiegt auch nix. Das freut den Touri. Einschub Ende.

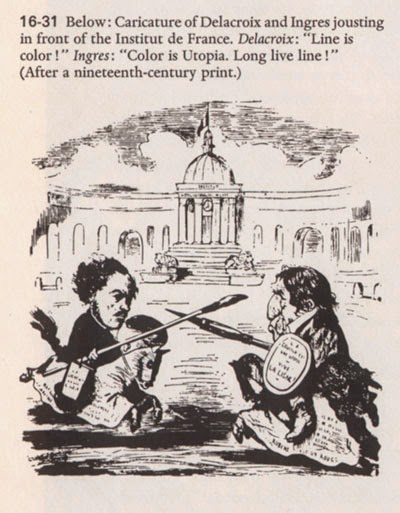

Nach der langen Wand schlenderte ich an Konzeptkunst vorbei und freute mich Þber alles, weil einfach alles Spaà machte. Die Kombinationen lieÃen jedes Werk fÞr sich leuchten, keins Þberstrahlte ein anderes, und alle ergÃĪnzten sich lustigerweise, auch wenn sie in ihrer Entstehungszeit 50 Jahre auseinanderlagen. Das fiel mir besonders auf der RÞckseite der eben angesprochenen Wand auf. Dort hatte ich vorher nicht die ganze Seite Þberblickt, sondern brav mit dem ersten Bild links angefangen (Bild 3 zeigt die Raumsituation gut). Ich sah also einen Delaunay von 1936, den ich aber in seiner grafischen Schlichtheit im Kopf in die 60er Jahre packte, dann kam Niki de Saint-Phalle von 1961, passte, aber dann ein Bild, das mich an die klassische Moderne erinnerte, und mein Kopf fragte sich, ob da ein KÞnstler aus den 60ern einen bewussten RÞckgriff gemacht hatte, wie lustig, oh, direkt daneben hÃĪngt ein Jasper Johns, Ende 60er, wer war denn der schlaue RÞckgreifer? War natÞrlich keiner: Gerstls PortrÃĪt der Familie SchÃķnberg ist von 1908, und ich bin fett in die kleine kunsthistorische Falle gelaufen, die ich mir selber aufgestellt hatte.

Das meinte ich gestern beim Meckern Þber Anderson: Er stellte in seinen groÃen SetzkÃĪsten nirgends solche Fallen auf, er brachte nie zum Stolpern oder Innehalten. Hier war ich dauernd damit beschÃĪftigt, mein eigenes Wissen zu ÞberprÞfen oder neu zusammenzusetzen oder einfach beglÞckt festzustellen, dass man die ganze Kunstgeschichte auch anders prÃĪsentieren kann als nach Schulen, LÃĪndern, Stilen oder Zeiten geordnet. Spontan mÃķchte ich jetzt eine Ausstellung haben von KÞnstlerinnen, die mit F anfangen, denn ich ahne, dass selbst so eine komplett sinnfreie Katalogisierung Ãberraschungen bereithÃĪlt bzw. Kunstgeschichte aus einem anderen Blickwinkel zeigt. Wobei die HÃĪngung hier alles andere als sinnlos war. Die Depotsituation nimmt der Kunst nichts von ihrer Aura und sie erzeugt Kontext auf kleinstem Raum â man kapiert kunsthistorische Positionen, ohne durch 70 Ausstellungen rennen zu mÞssen. Tolles Ding.

Ich erspare euch den weiteren Rundgang, der Blogeintrag wird eh schon wieder zu lang, aber das wÃĪre fÞr meine Wiener Timeline ein dringender Ausstellungstipp. Man kann in einer Stunde durchhuschen, hat viel zu gucken, und das Ganze lÃĪuft netterweise noch bis Februar.

PS: Louise Lawler <3

—

Ein Stockwerk hÃķher hÃĪngt ebenfalls bis Februar die Fotoausstellung Photo/Politics/Austria, deren Plakat uns schon drauÃen am modernen GebÃĪude angefixt hatte. Simple Idee: FÞr jedes Jahr von 1918 bis 2018 ein Foto aus der Nationalbibliothek oder einem der Archive, ein kurzer Text, vielleicht noch ein bisschen Kontext in Form von Plakaten, BÞchern oder Zeug dazu, und das war’s. Die Bilder waren thematisch sehr breit gefÃĪchert, nicht nur politische Ereignisse, sondern auch kulturelle von Sissi bis Falco waren dabei, es gab Werbung oder Aufregung, und F. und ich mussten einiges aus der Ãķsterreichischen Geschichte nachgoogeln, denn so bewandert waren wir dann doch nicht, wie wir etwas nÃķlig feststellen. (Ich freute mich, dass ich mir aus Philipp Bloms Buch den Justizpalastbrand von 1927 gemerkt hatte.) Beim Googeln merkten wir immerhin, dass es im mumok WLAN gab, wie es sich gehÃķrt und wie sich das deutsche Museen bitte bitte bitte endlich auch einmal anschaffen mÃķgen.

Ich mache diese Ausstellungsbesprechung ganz kurz und gehe nur auf ein Foto ein: Heimkehrer (1947) von Ernst Haas, auf dessen Site gleich das erste Bild der Vienna-Reihe. Wenn man im mumok die Bilderreihe chronologisch abschreitet, geht man logischerweise durch das ganze beknackte Jahrhundert, man gleitet so eklig in die NS-Zeit rein, plÃķtzlich sind da die Hakenkreuze, ich sah einige Bilder, die mich an meine Dissertation erinnern, und dann ist es auf einmal 1947 und aus der groÃen Politik werden wieder kleine Menschen wie diese Mutter auf dem Bild, die einem vermutlich vÃķllig Fremden das Bild ihres Sohnes (?) vor die Nase hÃĪlt, ob er ihn vielleicht kennen wÞrde. Ich habe eine leise Ahnung, warum dieses Bild mich komplett geschmissen hat; mir stiegen im Museum ernsthaft die TrÃĪnen in die Augen, und auch jetzt beim Bloggen, wofÞr ich mir das Bild nochmal angeschaut habe, muss ich mal kurz zum Taschentuch greifen. Ich spare mir jetzt jede brave kunsthistorisch sinnvolle Bildbeschreibung. Guckt euch einfach das Bild mit seinen vielen Ebenen an.

(Hoch die Republik.)

Das Bild von 2018 war Þbrigens ein iPhone, auf dem Instagram zu sehen war, das fand ich einen cleveren RausschmeiÃer, so nach dem Motto, jetzt macht ihr doch mal Bilder. Kennengelernt: die Pressofotografin Barbara Pflaum, die quasi die halbe Fotoleiste von den 50ern bis in die 70er bestritt.

—

Nach den zwei intensiven Ausstellungen brauchten wir ein bisschen Pause und setzten uns ins winzige MuseumscafÃĐ, wo ich, wie immer in den Tagen in Wien, Sachertorte aÃ. Danach versuchte ich ein zweites Mal nach dem Stockwerk mit den SchlieÃfÃĪchern, ins Damenklo zu kommen, aber auch auf diesem Stockwerk gab es gerade eine Kabine und die war besetzt. Auf dem Schild am Fahrstuhl hatte ich aber gesehen, dass im Stockwerk bei der Ausstellung von Ute MÞller ein Kloschild war, weswegen wir uns dorthin tragen lieÃen. Im glÃĪsernen Aufzug, bei dem ich mich die ganze Zeit festhielt und mir einen Katalog vor die Augen hielt. Dazu passen auch die ÃbergÃĪnge vom mittig platzierten Fahrstuhl nach rechts und links in die AusstellungsrÃĪume bzw. die TreppenhÃĪuser: ein milchig-halbtransparenter Gitterboden, auf dem ich meine Schritte sehr beschleunigte, um wieder von ihm runterzukommen. Architektur, die Menschen hasst. Jedenfalls die mit wackeligen FÞÃen oder HÃķhenangst.

Im MÞller-Stockwerk (das zweite von unten) scheint das Hauptklo zu sein (Tipp fÞr alle Touris), da war Platz und Ruhe und ich konnte die Melange loswerden, die ich zur Sachertorte genossen hatte. Und wenn man schon mal da ist, guckt man sich halt auch an, was Frau MÞller so gemacht hat. Gefiel mir gut. Ich habe nicht wirklich Þber ihre raumfÞllende Installation nachgedacht, fand sie aber schÃķn. Kopf war noch in der Pause. Sachertorteundmelange-Speicher gingen schon wieder zur Neige.

—

In den beiden obersten Stockwerken blieben wir ÃĪhnlich kurz, denn in der Ausstellung Klassentreffen standen und hingen diverse Werke aus einer Privatsammlung herum, die uns nicht ganz so begeistern konnten. Ich entdeckte allerdings Silke Otto-Knapp fÞr mich und lachte sehr Þber das Real Painting (for Aunt Cora), 2013, von John Baldessari und Meg Cranston.

—

Und dann kam die Ausstellung, wegen der wir eigentlich hier waren: Doppelleben. Ich zitiere von der Website: âDie Ausstellung Doppelleben rÞckt bildende KÞnstler_innen in den Fokus, die Musik geschrieben, produziert oder Ãķffentlich aufgefÞhrt haben beziehungsweise Mitglieder von KÞnstler_innenbands waren oder sind.â Das sah dann so aus: