Tagebuch Montag, 24. Februar 2020 – Berlin, Berlin, wir denken in Berlin

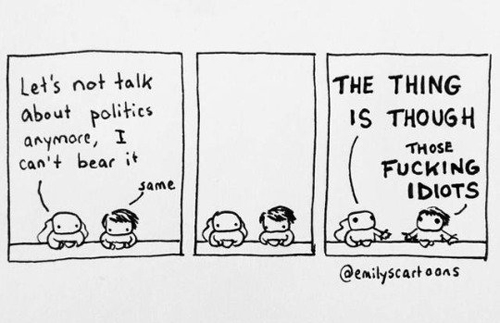

Früh wachgewesen, früh zum Flughafen aufgemacht, von wo ich nach Berlin-Tegel wollte. So sehr ich mich auf die Woche im Bundesarchiv vorfreute, so genervt war ich von vornherein, weil das Archiv in Berlin ist. Es ist zwar schon länger her, dass ich hier gelebt habe, aber ich habe für mich gemerkt, dass ich zu alt für diese Stadt bin. Und sie ist mir zu groß und Dinge sind anstrengend. Berlin ist für mich immer das Beispiel für „klappt selten“, während Hamburg mein Beispiel ist für „klappt oft“ und München für „klappt fast immer“. Sowas Simples wie Rolltreppen in U-Bahnen zum Beispiel. Und weil ich so fies zu Berlin war und so großkotzig-münchnerisch, fuhr schon am Münchner Hauptbahnhof nicht die Rolltreppe zum S-Bahnsteig und, noch fieser, auch die Rolltreppe zum Terminal am Flughafen war kapott. AM FLUGHAFEN! WO ALLE KOFFER HABEN! Ich dachte noch so, Berlin kann dieses Mal eigentlich nur gewinnen.

Und das tat es dann auch großflächig, verdammte Axt. Tegel ist ja bekanntlich winzig; sobald man aus dem Flugzeug fällt, steht man schon am Gepäckband, und zack, ist man draußen. Da wartete schon genau mein Bus auf mich, ich fuhr nur zwei Stationen weit, aber die dauerten schon zehn Minuten. F. neulich so: „Berlin = deutsche Los Angeles. Egal von wo du losfährst, egal wo du hinwillst – es dauert immer ne Stunde.“

Der Bus brachte mich zur S-Bahn, wo die Rolltreppe funktionierte und ich nur eine Minute warten musste. An der Zielhaltestelle angekommen, ging ich zur U-Bahn, die uns Umsteigenden vor der Nase wegfuhr. Eine Dame meckerte deswegen, denn die nächste kam erst … IN DREI MINUTEN. Ich wimmerte leise in mich hinein und dachte an die großzügigen Münchner Taktungen. Und wenn ich dann am Rathaus Steglitz nicht zehn Minuten von einer Bushaltestelle zur nächsten geirrt wäre, um die zu finden, an der mein Bus fuhr, wäre ich in unter einer Stunde von Tegel einmal quer durch die Stadt nach Lichterfelde gekommen. Also in ungefähr der Zeit, die ich im Flieger gesessen hatte. So musste ich unfassbare vier Minuten warten, schaukelte im Bus durch Lichterfelde und merkte: Es gibt in Berlin Stadtviertel, für die ich noch nicht zu alt bin. Das fühlt sich hier an wie auf dem Dorf. Oder schon wie Brandenburg. (Oder wie München.)

Mein Hotelzimmer war schon fertig, ich konnte kurz was essen und vor allem meinen Koffer loswerden, und dann stapfte ich ins Bundesarchiv. Ich war schon ein bisschen vom Bundesadler am Tor eingeschüchtert, der guckt ja doch eher grimmig. Trotzdem tapfer den Besucherausweis geholt und, interessiert festgestellt, dazu auch noch gleich einen Schrankschlüssel und eine durchsichtige Tüte bekommen, damit man Zeug rumschleppen kann. Mit Bundesarchiv-Aufdruck! Kommt zuhause neben meine Stabi-Tüte, die ich auch nie benutze, weil ich meinen kostbaren Rechner lieber in der Hand trage als mich auf ein dünnes Tütchen zu verlassen.

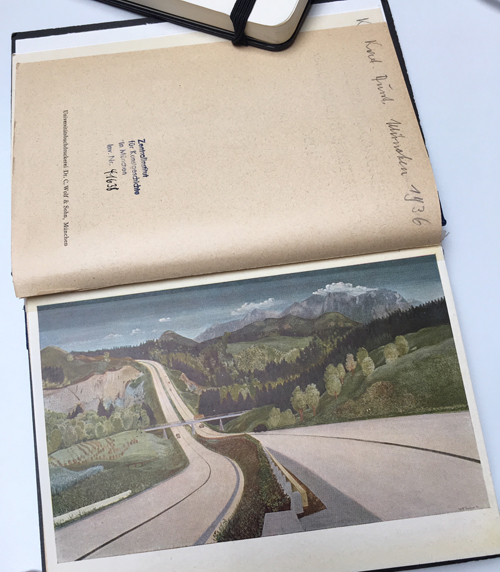

Der halbe Tag war schon rum, aber weil ich ab 4 Uhr 30 wachgewesen war, war mir das gar nicht so unrecht, dass ich nur noch fünf Stunden denken musste/durfte und keine acht. Ich gab auch nach viereinhalb auf, weil ich nur noch dicke Akten auf dem Rollwägelchen hatte, die ich eh nicht mehr geschafft hätte. Herrn Protzen selbst hatte ich nicht gefunden, aber schönen Kontext, auf den ich gehofft hatte. Und vor allem Kram zur zweiten Ausstellung, auf der Autobahnbilder hingen und für die ich in München nur rudimentär was hatte finden können.

Beim Rausgehen meinen für diese Woche gültigen Ausweis abgeholt, damit ich nicht jeden Morgen erklären muss, dass ich hier sein darf, dann Schlüssel und den anderen Ausweis wieder an der Pforte abgegeben. Mich von Google Maps zum nächsten Supermarkt lotsen lassen, um Getränke zu kaufen und ein bisschen Schokolade. Es wurde ein Aldi Nord, das war schön. (Wegen Nord, ihr wisst schon.)

Den Feierabend mit Brezn (gingen sogar), Hummus und Cherrytomaten im Hotelzimmer verbracht, zwei Serienfolgen guckt, die FAZ der Lufthansa gelesen und ziemlich zufrieden ins Bett gefallen. Ich konnte mir sogar eins aussuchen, denn in meinem Zimmer stehen drei.